教育学研究科 スタッフ一覧

基礎教育学コースコースのWEBサイト

山名 淳(やまな じゅん) 教授

教育哲学

専門は教育哲学・思想史研究です。人間が環境に働きかけ,そこに< 文化> を生み出しつつ,その< 文化> が人間に作用し返すような力動性を想像してみます。この力動性を主役として世界を眺めるとき,通常は人間を主役として理解される教育がいかに捉え直されるのか,ということに関心があります。Bildung 概念とその飜訳問題,都市と学校のアーキテクチャ問題,「新教育」の理論と実践,記憶と想起の教育学(メモリー・ペダゴジー)などを具体的な考察の領野としつつ,この課題に取り組んでいます。

代表著書:

- 『都市とアーキテクチャの教育思想』(勁草書房)

- 『夢幻のドイツ田園都市』(ミネルヴァ書房)

- 『災害と厄災の記憶を伝える』(共編著,勁草書房)

小国 喜弘( こくに よしひろ) 教授

教育史

学校教育に関する言説・制度・実践などを歴史的に対象化することを目的とし,日本教育史の研究に取り組んできました。特に1945 年を画期とする戦前から戦後にかけての教育方法の特徴をナショナリズムとの関連に焦点をあてて読み解くことを課題としています。近年は障害児教育の歴史の再検討を手がかりに、インクルーシブ教育の問題に取り組んでいます。

代表著書:

- 『戦後教育のなかの<国民>』(吉川弘文堂)

- 『障害児の共生教育運動』(編著,東大出版会)

- 『戦後教育史』(中公新書)

隠岐 さや香(おき さやか)教授

教育史

高等教育・研究について制度史および科学思想史の両面からアプローチしています。主に欧州の18 ─ 20 世紀を中心に,学問や芸術は「役に立つ」ものであるべきか否かといった議論の発展過程や,文系・理系を含めた分野ごとの考え方や文化の違いを思想史的に検証しています。また,大学やアカデミーなどの教育・研究の組織がいつ,どのように出現したのかについて,社会史的・経済史的に考察することを行っています。

代表著書:

- 『 「役に立たない」研究の未来』(分担執筆,柏書房,2021)

- 『文系と理系はなぜ分かれたか』(星海社,2018)

- 『 科学アカデミーと「有用な科学」 フォントネルの夢からコンドルセのユートピアへ』(名古屋大学出版会,2011)

片山 勝茂(かたやま かつしげ) 准教授

教育人間学

対立する複数の価値観が並存しながらも、自由で平等な市民が協力して維持する、正義に適った安定した民主的社会はいかにして可能か。ジョン・ロールズが残したこの問いに教育学の立場からアプローチするべく、「教育と人間と社会のあり方」を考察しています。特に関心を持っている教育のフィールドは、多文化社会イギリスと日本におけるシティズンシップ(市民性)教育と道徳教育です。

代表著書:

- Education and Practice: Upholding the Integrity of Teaching and Learning(Blackwell Publishing)(分担執筆)

- 『道徳教育の可能性――その理論と実践』(ナカニシヤ出版)(分担執筆)

- 『英国の教育』(東信堂)(分担執筆)

大塚 類(おおつか るい) 教授

教育臨床学

専門は臨床現象学です。被虐待,不登校,発達障がい,慢性疾患といったさまざまな〈生きづらさ〉を抱えている幼児から高齢者を対象とした,フィールド調査やインタビュー調査を行ってきました。現象学の知見に基づく事例研究を介して,人間の本質的な在りようを描き出すことと,認識が変わるという意味での〈教育〉の方途を探ることを目指しています。

代表著書:

- 『施設で暮らす子どもたちの成長』(東京大学出版会)

- 『さらにあたりまえを疑え!』(新曜社)(共著)

- 『すき間の子ども,すき間の支援』(明石書店)(共著)

比較教育社会学コース

本田 由紀(ほんだ ゆき) 教授

教育社会学

主に,家族と教育,教育と仕事,仕事と家族という,異なる社会領域間の関係について調査研究をしています。90年代以降の日本社会では,この3つの関係には矛盾が露わになっています。たとえば家庭教育に対する圧力や格差の高まり,「学校から職業への移行」の機能不全,仕事の不安定化による家族形成の困難化などです。それらをどう立て直していくか,行政や草の根的な運動がいかに関わってゆくべきかを考えています。

中村 高康(なかむら たかやす) 教授

比較教育システム論

大学入試や高校生の進路選択など、「教育と選抜」に関わる諸現象の計量的・比較社会学的検討が主要な研究テーマです。近年では関心を拡げて、社会階層と教育制度の関連、進路選択と地域性の問題、メリトクラシー(能力主義)に関する理論的考察なども手がけています。量的な研究方法を使うことが多いですが、最近は質的な方法もできるだけ取り入れた総合的なアプローチ(混合研究法)がとても重要だと感じています。

仁平 典宏(にへい のりひろ)教授

教育社会学

既存の日本型生活保障システムが新自由主義的再編によってどう変わるのか,次の2つの動きに注目して社会学的に研究してきました。一つは公共サービスの民営化の動きです。この中でNPOや市民活動が社会サービス供給の新たな担い手として注目され,それを支える活動的な「市民」の育成が称揚されてきましたが,その可能性とリスクとを研究しています。もう一つは社会保障の〈教育〉化です。これは社会保障を人的資本投資の論理で再構成していくものですが、それが包摂/排除とどのように結びつくかに関心があります。

額賀 美紗子(ぬかが みさこ)教授

比較教育学

グローバル化の進展が家族,学校,子どものアイデンティティや能力形成に及ぼす影響に関心があります。国際移動する子どもに注目し,在米日本人家族や在日外国人家族のエスノグラフィー研究を行ってきました。学校の日常や家族の教育戦略の中でジェンダー,エスニシティ,階層,学力が交錯する過程を見ています。日米の学校調査を通じて多文化教育や市民性教育の国際比較も行っており,マイノリティを包摂する教育と社会のありかたを研究中です。

多喜 弘文(たき ひろふみ)准教授

高等教育論

教育機会の不平等が生じるメカニズムの日本的特徴に関心があります。過去には,PISA のような量的データを用いて,ドイツやアメリカとの制度的な違いに注目した研究などを行ってきました。国際比較の観点からは,日本との共通点が比較的多い東アジアの社会にも興味を持っています。近年は,専門学校や短大といった短期高等教育の社会的位置づけとその変容に注目することで,日本社会の特徴を描き出そうと試行錯誤しています。

荻巣 崇世(おぎす たかよ) 准教授

比較教育学

教育の発展とはどういうことかについて,カンボジアをフィールドとして研究しています。グローバルな収斂が進む教育制度・政策のもと,教室というローカルな現場で教えること・学ぶことの意味がどう変容し,どう変わらずにあるのかということを,社会文化的な視点から捉えることを目指しています。近年は,教育改革の流れの中で,カンボジアで教師を目指す若者たちの教師像がどのように変容していくのかを追跡する研究に取り組んでいます。

生涯学習基盤経営コースコースのWEBサイト

李先生_2018.jpg)

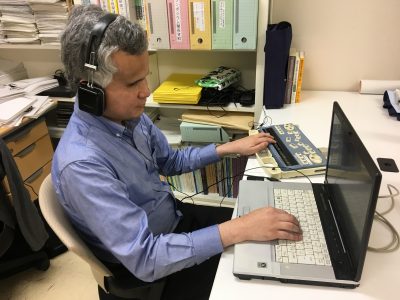

李 正連(い じょんよん) 教授

社会教育学

社会教育とは何か,という問いにすぐ答えられる人は,研究者の中でもそれほど多くないと思います。社会教育はよく「ごった煮」といわれているように,その対象及び教育(活動)の内容や方法,場所なども非常に多様で,広いです。では,このような「社会教育」という言葉はいつから使われ始めたのか。その用語の起源をはじめ,近代社会教育の成立と展開について研究をしています。そして,最近は日韓の社会教育・生涯学習の政策や教育福祉問題,草の根教育・学習運動などにも視野を広げて検討しています。

代表著書:

- 『日本の社会教育・生涯学習-新しい時代に向けて-』(共編著,大学教育出版,2013)

- 『社会教育福祉の諸相と課題―欧米とアジアの比較研究―』(共著,大学教育出版,2015)

- 『国家主義を超える日韓の共生と交流』(共編著,明石書店,2016)

- 『躍動する韓国の社会教育・生涯学習―市民・地域・学び―』(共編著,エイデル研究所,2017)

- 『植民地朝鮮における不就学者の学び―夜学経験者のオーラル・ヒストリーをもとに―』(博英社,2022)

新藤 浩伸(しんどう ひろのぶ) 准教授

生涯学習論

人間の生涯にわたる成長・発達における多様な学びの意味を、表現・文化活動、芸術活動を中心に研究しています。さらにそのための環境をどう支援し創造していくか、イギリスなどとの比較も視野に入れつつ、日本の公共ホールや博物館などの文化施設、教育・文化政策、文化産業の歴史に即して調査しています。人が暮らしの中で楽しみ、学び、変わり続けることで創造されていく社会や文化の形を、フィールドの中で恊働的に、また歴史的にも探求したいと考えています。

代表著書:

- 『表現・文化活動の社会教育学』(共著、学文社、2007)

- 『公会堂と民衆の近代―歴史が演出された舞台空間』(単著、東京大学出版会、2014)

- 『地域学習の創造―地域再生への学びを拓く』(共著、東京大学出版会、2015)

- 『成人教育と文化の発展』(監訳,東洋館出版社,2016)

- 『触発するミュージアム―文化的公共空間の新たな可能性を求めて』(編著,あいり出版,2016)

- 『地域に根ざす民衆文化の創造―「常民大学」の総合的研究』(編集委員,藤原書店,2016)

- 『文化政策の現在』(全3 巻,共著,東京大学出版会,2018)

影浦 峡(かげうら きょう) 教授

図書館情報学

そもそも言語において考えることとは何かを研究しています。その大枠の中で,メディア/言語の分布構造を分析し,近代の図書館が実現しようとしてきた理念とはどのようなものだったのか,それはどのようなメディアと言語の配置を前提としていて,その前提はこれからどのようになっていくのか,といった問題を考えつつ,メディアや言語の理論からリテラシーの実践・工学的応用まで,いろいろやっています。オンラインの翻訳教育システム「みんなの翻訳実習」(http://mnh-tt.org)も運用・公開しています。

代表著書:

- The Dynamics of Terminology(John Benjamins, 2002)

- The Quantitative Analysis of the Dynamics and Structure of Terminologies(John Benjamins, 2012)

- 『信頼の条件ー原発事故をめぐる言葉』(岩波,2013)

- Metalanguages for Dissecting Translation Processes (Routledge,

2022, 共編著) - “The mishandling of scientifically flawed articles about radiation exposure, retracted for ethical reasons, impedes understanding of the scientific issues pointed out by Letters to the Editor” JoSPI(2022, 共著)

河村 俊太郎(かわむら しゅんたろう) 准教授

図書館情報学

図書を中心とするメディアを通じて、学問などの知識が近代以降どのように形成されてきたのかについて、図書館という組織の視点から見ていくことに関心があります。具体的には、図書館の蔵書が歴史的にどのように構築され、学問や教育に対してどのような役割を果たしてきたのか、図書館がどのように他の図書館や社会などから影響を受けつつ独自の組織を構築し機能してきたのか、さらには図書館間でどのようなネットワークが構築されているのかについて研究しています。

代表著書:

- 『図書館情報学教育の戦後史―資料が語る専門職養成制度の展開』(分担執筆,ミネルヴァ書房,2015)

- 『東京帝国大学図書館』(東京大学出版会,2016)

宮田 玲(みやた れい)講師

図書館情報学

一定のまとまりを持った知識の社会的な伝達を可能にする図書や文書といったメディアに注目し,その生産・編成・流通・提供のプロセスを高い解像度でモデル化することを目指しています。これまで「できる」けれども「説明できない」形で専門家の暗黙知に留まっていた文書デザイン,執筆,翻訳に関する知識を,科学的な認識の対象として明確化し,共有可能にすることが中心的な課題です。また,機械翻訳等の言語処理技術を活用した行政文書や産業文書の多言語展開に関する応用研究にも取り組んでいます。

代表著書:

- Controlled Document Authoring in a Machine Translation Age(Routledge,2020)

- Metalanguages for Dissecting Translation Processes(共編著, Routledge,2022)

大学経営・政策コースコースのWEBサイト

阿曽沼 明裕(あそぬま あきひろ)教授

大学政策論

大学はアカデミックな教育や研究を行い,学問的伝統に基づく独自の枠組みや流儀を身に着けるところです。専門分野と訳されることもある「ディシプリン」は,もともと躾や物差しを意味します。他方で大学は,社会から支援を受け,社会で必要とされる人材を養成し,レリバント(relevant)な知識を生産する場でもあります。このアカデミックな要求と社会からの要求という二つの異なる要求を媒介するのが大学制度であり,もっと言えばその調整を行うのが大学政策や大学経営,大学財政や大学組織です。そこには矛盾や葛藤や相克もありますが,それらから生まれたものが社会を変える力にもなってきたと考えます。それだけに興味深く,探求する価値があると考えています。

福留 東土(ふくどめ ひでと) 教授

比較大学論

「大学とは何か?」いろんな定義が可能ですが,私は,大学の最大の存在意義は,個人が自由に思考し,自分の意思で知的な関心と能力を高めることができる点にあると考えます。世の中にこうしたことをできる場所が他にあるでしょうか? ないとすれば大学を守り育てていく意義は明らかです。現代は大学にとって危機の時代です。しかし,これまでも大学の自由は無条件に与えられてきたのではありません。今の状況を歴史的・世界的視野から見つめたいと思います。大学の自由を大切に享受する姿勢からきっと新たな大学論が産まれてくるでしょう。大学に関わり,大学について考えようとする人たちと「大学とは何か」を追究したいと思います。

両角 亜希子(もろずみ あきこ) 教授

大学経営論

知識社会の進展にともなって大学の社会的な役割が大きくなっています。同時に18 歳人口が減少する中で,大学の経営は重要な問題として高い関心を集め,大学の経営やそれに関わる政策はどのように変化しなければならないのかが問われています。研究者は,社会科学の視点から一定の枠組みの元で基礎的な研究をつみあげるのはもちろんのこと,大学経営の実践者と深く協働し,ともにアイディアを出していくことが求められていると考えています。そこで,とくに大学の意思決定の様式や財務という観点から,事例研究を重ねることにより,実践的な問題に答えうる論理的な基盤の構築をめざして実証的な研究に取り組んでいます。

教育心理学コース

遠藤 利彦(えんどう としひこ) 教授

発達心理学

人生早期に子どもと養育者との間に形成されるアタッチメントがいかなる要因によって規定され,それはまたその後の子どもの(特に社会情緒的側面の)発達の道筋にどのように影響するのかについて関心を持っています。さらに,人の様々な感情がどのような過程を経て生じてくるのか,そしてそれは子どもの心身の発達全般にいかなる意味を有するのかについても,進化論あるいは文化論の視点を交えながら,考察しています。

針生 悦子(はりゅう えつこ) 教授

発達心理学

生まれたときには本当に無力に見えた子どももやがて,ことばを話し,人の気持を思いやった行動がとれ,新しく直面した問題にもうまいやり方で対処できるようになっていきます。この当たり前に見える変化がどのようにして起こっているかを知りたいと考えています。特に言語の獲得とからめて子どもの世界に対する見方はどのように構造化されていくのかといったことに興味があります。

岡田 謙介(おかだ けんすけ) 准教授

教育情報科学

心理・教育・行動データをモデリングし,現象の理解と予測に役立てることに関心を持っており,そのためにとくにベイズ統計学の方法論と応用を研究しています。心や行動について科学的に理解していくためにも,社会科学的な問題を実証的に解決していくためにも,統計学の理論と方法を役立てることのできるフィールドは私たちの未来に広がっていると思います。

清河 幸子(きよかわ さちこ)准教授

教授・学習心理学

他者と協同する中で生じる様々なプロセスが問題解決に及ぼす影響を明らかにすることを目指しています。最近は特に,思考を言語化することによって生じる影響に興味があります。また,そこから派生して,洞察問題解決,アイデア生成,潜在学習といった高次の認知活動がいかにして進展するのか,また,それらを促進するにはどうしたらよいのかについても関心があります。

宇佐美 慧(うさみ さとし)准教授

教育情報科学

教育学・心理学・疫学・医学を主軸とした,行動科学における多変量データ分析の統計学的方法論と応用・実践に関心があります。特に,複数時点に跨る測定を通して得られる縦断データを利活用した変化のモデリング・統計学的因果推論・分類に関するテーマ,および入学試験・資格試験や心理検査・医学検査を中心としたテストに対する測定論的視座に基づく評価・設計やデータの測定・分析法に関するテーマについて,分野横断的な展開を目指して研究を進めています。

一柳 智紀(いちやなぎ とものり)准教授

授業研究

学校における子どもと教師の学習・発達過程と,それを支える社会文化的環境について研究しています。特に,言葉(話し言葉,書き言葉,非言語も含め)を中心としたコミュニケーションに着目しながら,子どもがどのように学んでいるのか,教師はどのように学びをデザインし,支えているのかを探究しています。近年では,小中学校をフィールドとしながら,探究的で協働的な子どもの学びを組織するための教師の実践的な知識について検討しています。

代表著書:

- 学校に還す心理学:研究知見からともに考える教師の仕事』(共著,ナカニシヤ出版,2020)

- 『これからの質的研究法:15 の事例にみる学校教育実践研究』(共著,東京図書,2019)

- 『岩波講座 教育 変革への展望 5 学びとカリキュラム』(共著,岩波書店,2017)

植阪 友理(うえさか ゆり)准教授

教育認知科学

実践の中で生じている課題について,心理学的な視点から解決策を考えることに興味があります。心理学の視点をふまえて実践にかかわると,心理学の有効性を感じるとともに,その限界にも気づかされます。実践を通じて立ち上げた学習過程や効果的な指導法等に関する研究テーマについて,調査や実験といった心理学的方法論で検討をしています。さらに,研究から得られた知見を生かして,現場と連携した実践も行っています。

臨床心理学コース入試関連FAQ

能智 正博(のうち まさひろ) 教授

臨床心理カリキュラム論(学部担当は「教育心理学コース」)

語り(ナラティブ)は個人の「内面」の表現であると同時に、個人の世界を作り上げる実践です。臨床実践とは個人の語りの再構築を支援することであり、コミュニティの語りに対する働きかけでもあります。私は、障害や慢性疾患をもつ方々などの語りやライフストーリーの特徴とその生成変化、生涯発達のなかでの自己語りの変化や主体価値の発達過程などをテーマに研究を進めています。また、語りを捉える質的研究の方法論・技法論の整理と普及にも努力しています。

高橋 美保(たかはし みほ) 教授

臨床心理システム論(学部担当は「教育心理学コース」)

個人に起こる心理的問題は、個人的要因のみに起因するのではなく、個人が生きる社会的要因の影響も受けています。また、個人に起こる心理的な問題が社会の問題を浮き彫りにしていることもあります。このような視点から、個人の生きにくさを、コミュニティや社会といった視点から理解し、個人・組織・社会を援助する具体的な方法論と理論を構築するための研究や実践を行っています。特に、就労、復職、失業など働くことにまつわるメンタルヘルスに注目し、現代社会の中で個人が自身のライフキャリアを構築し、生き抜くことを支援するための研究や実践を行っています。

滝沢 龍(たきざわ りゅう) 准教授

臨床心理カリキュラム論(学部担当は「教育心理学コース」)

「ストレスと心身の健康」や「こころの健康科学」の研究と予防教育カリキュラム開発に関心があります。様々なストレス要因や逆境体験に関わらず,心身の健康を保てるようレジリエンスをもたらす認知行動理論と実践法の実証を目指します。社会環境(家庭・学校・職場)における科学的実証のため縦断的コホート,双生児法,脳科学などの手法で迫ります。精神科医としての経験を活かしながら,生涯発達における健康増進・発症予防(<育み・守る>)のために,<見える化>するテクノロジー(生物学的指標やIoT 技術等)も用いて,日常生活場面で利用できる非侵襲的な予防介入法・評価法の開発と効果研究に取り組みます。

大瀧 玲子(おおたき れいこ)講師

臨床心理学コース

家族や関係性の視点から問題にアプローチする「家族心理学」を専門としています。障害のある人とその家族、とりわけきょうだいの方へのインタビュー調査を通して、その体験と支援について研究を進めています。また、離婚を経験する親子への心理実践と研究にも携わり、家族のかたちが変わる移行期をどのように支えることができるかというテーマにも取り組んでいます。時に様々な困難を抱えうる家族への支援について、家族に限らず、学校や会社、地域など、様々な人が相互に影響を与え合いながら生きるという関係性への視点から理解を深めることを目指しています。

身体教育学コースコースのWEBサイト

山本 義春(やまもと よしはる) 教授

教育生理学

生体情報や健康関連情報のデータ分析が専門です。研究面では、教育や医療のフィールドを念頭に、データを如何に取得するか、どのように分析するか、結果を如何に解釈するか、健康リスクの評価や予防介入にどのように活かすか、といった問題について、生理測定、信号処理、モデリング、統計解析などの立場から考究しています。扱うデータは、標準的な生理測定データに加え、行動・社会医学的情報まで多岐にわたります。教育面でも、多様な興味関心を持つ学生や研究者に、情報化社会に相応しい専門的かつ総合的な「分析力」を身につけてもらうことを目指しています。

多賀 厳太郎(たが げんたろう) 教授

発達脳科学

ヒトの運動,知覚,認知が,脳と身体と環境との動的相互作用を通じて生成される原理を探っています。特に,胎児や乳児の発生・発達過程に焦点を当て,生得性,複雑なシステムの発展法則,環境への適応性,自発的な情報生成機構などを明らかにしたいと考えています。行動計測,心理実験,脳の構造・機能イメージング,非線形動力学モデリングと計算機シミュレーションなどを行っています。

野崎 大地(のざき だいち) 教授

身体教育科学

我々の身体運動をささえる神経系・筋骨格系は極めて冗長な特徴を有しています。例えば単一の関節を曲げ伸ばしする運動にさえ,膨大な数の脳,脊髄の神経細胞,複数の筋が関与しているのです。動作分析,(誘発)筋電図,脳波,脳磁気刺激,fMRI,ロボットアームをもちいた運動学習パラダイムなどの手法を用いて,このような冗長性のもと,ヒトの精緻な運動がどのように実現され,また獲得されていくのかを明らかにしたいと考えています。

東郷 史治(とうごう ふみはる) 教授

教育生理学

我々の生活習慣は身体そしてこころの健康と密接に関連します。さまざまな環境のなかで多様化しつつある心身の健康問題の背景を明らかにし、その対応策を検討するために、身体活動、睡眠、休息と疲労、概日リズム、栄養といった日常生活を構成する基盤となる事象に関する研究を実施しています。とくに、生理学、生体情報学などの手法を用いて、実験およびフィールド調査を実施し、幅広い年代でのその実態を明らかにしたいと考えています。

森田 賢治(もりた けんじ) 准教授

身体教育科学

スポーツや楽器演奏の習得において、成功や失敗の経験からいかに学ぶか、またその過程で自らをいかに動機付けるかは重要な問題です。また、スリルを楽しいと思うか怖いと思うか、あるいは動作を面倒に感じるか心地良さを覚えるかなどは、経験、心身の状態、そして人によっても異なります。これらの根幹にあると考えられる脳と身体における学習と情動のメカニズムを、生物学的知見に基づく数理モデリングと、行動・生理・脳機能イメージング実験等を用いて、明らかにしていきたいと考えています。

林 拓志(はやし たくじ)助教

身体教育科学

ヒトの唯一のアウトプットである身体運動を研究対象にしています。例えば,歩行時に,どのように脚を動かすか考えたり,どちらの脚から動かすか考えたりする必要はありません。このような潜在的に処理される身体運動の実行原理を,理論と実験の両輪から解明したいと考えています。特に,全く新しい運動制御・学習パターンの発見が鍵となると考え,他分野で培われてきたアイディアや知見を柔軟に取りいれて,多角的に研究を進めています。

教職開発コース

藤江 康彦(ふじえ やすひこ) 教授

カリキュラム研究(学部担当は「教育実践・政策学コース」)

学校における子どもや教師の学習と発達およびそれを支える環境のあり方について,教育方法学,教育心理学,学習科学などの研究知見に学び,学校でのフィールドワークやコンサルテーションを行いながら追究しています。授業における談話空間の社会文化的および物質的構成と子どもの学習との関係,校種をつなぐカリキュラムのあり方,そのカリキュラムのもとでの子どもや教師の学校参加や活動と組織, 校舎建築のあり方との連動性などに関心があります。現在は,小中一貫校の学校づくりや校内研究体制づくりのフィールドワークをおこなっています。

代表著書:

- 『これからの教師研究:20 の事例にみる教師研究方法論』(共編著,東京図書,2021)

- 『これからの質的研究法:15 の事例にみる学校教育実践研究』(共編著,東京図書,2019)

- 『21世紀の学びを創る:学習開発学の展開』(共編著,北大路書房,2015)

浅井 幸子(あさい さちこ) 教授

カリキュラム研究(学部担当は「教育実践・政策学コース」)

教育実践をさまざまなアプローチで研究しています。一方では,明治以降の小学校教育や幼稚園・保育所の保育について,教室における教師と子どもの関係と経験がどのように語られ構成され意味づけられたかということを検討してきました。もう一方では,小学校の校内研修や,幼稚園・保育所の園内研修に参加し,授業改革や学校改革に学びながら,それを支えうる理論の探究を行なってきました。近年は,教育ドキュメンテーションを中心に,レッジョ・インスピレーションの幼児教育の理論・実践・政策の展開をたどる仕事をしています。

代表著書:

- 『教師の語りと新教育』』(東京大学出版会,2008)

- 『保育と家庭教育の誕生』(共著,藤原書店,2012)

- 『教師の声を聴く』(共著,学文社,2016)

一柳 智紀(いちやなぎ とものり)准教授

授業研究

学校における子どもと教師の学習・発達過程と,それを支える社会文化的環境について研究しています。特に,言葉(話し言葉,書き言葉,非言語も含め)を中心としたコミュニケーションに着目しながら,子どもがどのように学んでいるのか,教師はどのように学びをデザインし,支えているのかを探究しています。近年では,小中学校をフィールドとしながら,探究的で協働的な子どもの学びを組織するための教師の実践的な知識について検討しています。

代表著書:

- 学校に還す心理学:研究知見からともに考える教師の仕事』(共著,ナカニシヤ出版,2020)

- 『これからの質的研究法:15 の事例にみる学校教育実践研究』(共著,東京図書,2019)

- 『岩波講座 教育 変革への展望 5 学びとカリキュラム』(共著,岩波書店,2017)

教育内容開発コース

髙橋 和子(たかはし かずこ)教授

言語教育(学部担当は「教育実践・政策学コース」)

小学校から大学までの外国語(英語)教育において、どのような授業を展開したらよいのか、特にカリキュラム・教授法・教材の観点から研究をしています。文学作品とことばの教育を結びつけることに興味があり、最近は絵本にも研究対象を広げています。子どもたちと英語の絵本を作るワークショップを行ってきましたが、毎回新鮮な発見をしています。理論と実践を行き来しながら、学校現場に即した教育と研究を進めていきたいと考えています。

代表著書:

- 『日本の英語教育における文学教材の可能性』(ひつじ書房、2015)

- 『名場面の英語で味わうイギリス小説の傑作―英文読解力をみがく10講』(共著、NHK出版、2024)

- 『教員養成教育の質保証への提言―養成・採用・研修の一体改革への取組み』(共著、ミネルヴァ書房、2020)

- Literature and Language Learning in the EFL Classroom(共著、Palgrave Macmillan、2015)

藤村 宣之(ふじむら のぶゆき) 教授

数学・科学教育(学部担当は「教育心理学コース」)

子どもが数学的概念や科学的概念(自然,社会)の理解を深めていくプロセスや学習観の変容過程,それらを他者との関わりのなかで促進する授業のあり方に関心があります。小学生から高校生までを対象に,個別実験・面接,記述形式の調査,授業時の発話や記述内容の分析,小・中・高の教員との協同研究などにより研究を進めています。子どもの変化のプロセスに着目し,教授・学習,認知発達,授業過程に関する心理学研究を関連づけることをめざしています。

代表著書:

- 『数学的・科学的リテラシーの心理学―子どもの学力はどう高まるか―』(有斐閣,2012)

- 『協同的探究学習で育む「わかる学力」―豊かな学びと育ちを支えるために―』(共編著,ミネルヴァ書房,2018)

- 『発達心理学―周りの世界とかかわりながら人はいかに育つか―(第2 版)』(編著,ミネルヴァ書房,2019)

北村 友人(きたむら ゆうと)教授

人文社会教育(学部担当は「教育実践・政策学コース」)

グローバル化時代における教育のあり方について、政治・経済・社会などとの関わりのなかから理論的および実証的に明らかにすることを目指しています。そのために、アジアの途上国を主なフィールドとした学校教育の充実に関する研究、「持続可能な開発のための教育(ESD)」に関する研究、高等教育の国際化と国際協力に関する研究などに取り組んでいます。これらの研究を通して、教育の公共性とは何であるのかという問題について、深く考えていきたいと思っています。

代表著書:

- 『〈岩波講座〉教育-変革への展望 グローバル時代の市民形成』(編著, 岩波書店, 2016)

- 『国際教育開発の研究射程―「持続可能な社会」の実現へ向けた比較教育学の最前線―』(東信堂, 2015)

- The Political Economy of Schooling in Cambodia: Issues of Quality and Equity(共編著, Palgrave Macmillan,2015)

- Emerging International Dimensions in East Asian Higher Education(共編著, Springer, 2014)

学校開発政策コースコースのWEBサイト

勝野 正章(かつの まさあき) 教授

学校教育経営(学部担当は「教育実践・政策学コース」)

分権改革と市場原理の導入が進行するなかで,従来の学校管理・運営とは異なる学校経営(ガバナンス)の諸様式が現れはじめています。学校経営研究の課題はまず,国や自治体の政策や制度に強く規定されつつもローカルな関係のなかで生成している,このような学校経営の実態と様式を分析し説明することです。そのうえでさらに学校が教育機関であることに由来する固有の経営論理を改めて析出していくこと,学校経営過程の組み換えを志向する教職員をはじめとする学校当事者とともに実践的・開発的・共同的研究を進めていくことを目指しています。さしあたって現在,次のような研究テーマに取り組んでいます。

●民主主義と協働の原理に基づく学校づくり

●学校における成果主義の受容と変容

●教職員の同僚性と教育専門職としての成長

代表著書:

- 『教育課程改革と教師の専門職性』(訳書,学文社,1998)

- Education in Japan(Springer, 2019)Co-editior

- 『新訂 教育行政と学校経営』(共著,放送大学教育振興会,2020)

- Teacher Evaluation Policies and Practices in Japan(Routledge, 2016)

村上 祐介(むらかみ ゆうすけ) 教授

教育政策研究(学部担当は「教育実践・政策学コース」)

現代民主政治における教育政策・行政は高度な専門性が求められる一方で,政治家や市民による民主的統制も必要とされています。しかし,この二つの要素は両立しがたい側面があり,どのように両者の調和を図るかが問われています。こうした観点から,戦後日本の教育行政の特質を検討すると同時に,民主的統制と専門性の在り方が教育政策に与える影響を分析しています。

また,政治が教育に与える影響,また教育が(将来の)政治に与える影響についても関心があります。最近は,国際比較調査のデータなどを用いて,どのような条件で教育への政治的統制が強まるのか(あるいは弱まるのか),またそうした政治的統制のありようが教育政策や実践にいかなる影響を及ぼすのかについて実証的な分析・検討をおこなっています。

代表著書:

- 『教育行政の政治学―教育委員会制度の実態と改革に関する実証的研究』(単著,木鐸社,2011)

- 『教育政策・行政の考え方』(共著,有斐閣,2020)

- 『新訂 教育行政と学校経営』(共著,放送大学教育振興会,2020)

- 『改訂版 教育の行政・政治・経営』(分担執筆,放送大学教育振興会,2023)

橋野 晶寛(はしの あきひろ)准教授

教育政策研究(学部担当は「教育実践・政策学コース」)

教育行財政および教育政策の政治的・経済的側面を研究対象としています。教育という営みに対して社会から課せられる要求や目標は無限にある一方で、その実現のための資源(予算、人員、時間)は有限でしかありません。その資源の有限性・希少性ゆえに、必然的に、政策の決定・実施プロセスにおいて民主性、効率性が要求されることになります。こうした民主的かつ効率的な政策がどのような仕組みの下で達成されうるのか、そもそも民主性や効率性を教育分野においてどのように捉え、そしてどのように測るのかといった問題意識の下で、理論的・実証的研究に取り組んでいます。

また、所謂「エビデンスに基づいた政策(形成)」についても強い関心を持っており、政策評価の手法の検討のみならず、政策・政治過程における研究(者)の影響・役割についても考察を進めています。

代表著書:

- 『現代の教育費をめぐる政治と政策』(単著、大学教育出版、2016)

- 『教育政策・行政の考え方』(共著、有斐閣、2020)

- 『教員の職場適応と職能形成―教員縦断調査の分析とフィードバック』(分担執筆,ジアース教育新社,2021)

学校教育高度化・効果検証センターセンターのWEBサイト

石黒 千晶(いしぐろ ちあき)准教授

教育認知科学

主に創造性、芸術教育、学習活動に関する心理学的研究を行ってきました。心理測定手法の開発、学校現場での縦断調査による発達過程の検討、学校内外での教育実践や教育方法の効果検証、多様な文化圏での教育データの比較など幅広いアプローチを通して創造的な学びの過程を明らかにし、現場の教育改善につなぐことを目指しています。エビデンスに基づいた教育改善と、学習者一人ひとりの可能性を引き出す支援を目標に研究を進めています。

須藤 玲(すどう れい)助教

比較教育学

多言語社会において言語マイノリティを包摂しうる、インクルーシブ教育のあり方について研究をしています。これまでは、指導言語と生活言語の乖離によって引き起こされる教授言語問題について、アジア太平洋地域の途上国、特に東ティモールにてフィールドワークに基づいた研究を行って参りました。現在は、世界の言語の約半数を抱えるアジア太平洋地域の言語マイノリティに着目した研究を通じて、教育の包摂性と公正性について考えております。また、弊センターでは若手研究者の育成も支援しております。私自身、学位取得から日も浅く、まだ駆け出し研究者の身ではございますが、大学院生や若手研究者の皆様と近い目線で一緒に研究活動を盛り立てていけるよう尽力して参ります。

バリアフリー教育開発研究センターセンターのWEBサイト

星加 良司(ほしか りょうじ) 教授

社会学・障害学

私は2009 年10 月より,同年4 月に教育学研究科に新設された「バリアフリー教育開発研究センター」に着任しました。専門は社会学で,社会現象としての「障害」を分析するための理論モデルに関わる研究,アファーマティヴ・アクションの社会的効果や規範的妥当性に関する研究,障害研究における「当事者性」の意味と可能性に関する研究等を行っています。

障害を社会現象として把握すると,実は障害者の経験する不利益や困難の多くが,特定の状態を規範(norm)からの逸脱と見なし「異常(abnormal)」なものとして規定する社会的な名付けの過程を通じて,また特定の人々のライフチャンスを制約し不利益を増幅させる社会構造を通じて生じるものであることが見えてきます。

こうした様々な社会的要因を研究の俎上に乗せることによって,障害者を含む様々な社会的マイノリティにとって生きやすい社会を構想するための豊富な選択肢について検討することが可能になります。

従来の「バリアフリー」の研究と実践は,やや偏った前提の上に成り立っているという側面があり,多くは,あらゆる人々が既存の社会的な価値や規範にアクセスできるようにするための手段を見出そうとするもので,バリアフリーの研究/実践がかえってバリアを増大させるといった意図せざる結果も生まれてきています。そうした価値や規範のあり方自体を問い直そうとしていくことが重要です。この領域の「常識」をあえて疑いつつ,多角的な視点からの「バリアフリー」の教育研究を進めていければと考えています。

発達保育実践政策学センターセンターのWEBサイト

石井 悠(いしい ゆう)助教

発達心理学

私自身は,病気や障がいをもつ子どもの生涯発達の様相やこのような子どもの健やかな発達において求められる支援の検討に関心があります。これまでも,小児がんをはじめとするさまざまな病気の経験者やその家族,医師や病棟保育士を対象とした調査を行ない,支援のあり方を考察してきました。

今後も当センターにて,いわゆる非定型発達の子どもを含む,すべての子どもの健全な成長発達のために,子どもを取り巻く大人に何ができるのか,現場との関わりを重視しながら実証的に検討したいと考えています。