【プレスリリース】絵本の読み聞かせの量と質が幼児のかな文字読み能力および情動理解能力と関連する――東京大学CEDEP とポプラ社の共同研究から――

- 3〜6 歳の幼児および保護者を対象としたオンライン調査によって、家庭における絵本の読み聞かせの量が子どものかな文字を読む能力と、読み聞かせの質が他者の情動を理解する能力とそれぞれ関連していることを、日本の幼児を対象とした研究として初めて定量的に示しました。

- 一方で、読み聞かせを開始した時期は、子どものかな文字を読む能力や他者の情動を理解する能力とは関連していませんでした。

- 家庭や保育施設等における絵本を用いた実践活動について、それぞれのねらいに応じた方法の開発・改善への貢献が期待されます。

東京大学CEDEP×ポプラ社「子どもと絵本・本に関する研究」プロジェクトロゴ

東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(CEDEP)の大久保圭介特任助教(研究当時:現 国士舘大学文学部講師)、佐藤賢輔特任助教、浜名真以特任助教、野澤祥子准教授は、 東京大学CEDEP とポプラ社による共同研究「子どもと絵本・本に関する研究」プロジェクトの一環として行った調査により、絵本の読み聞かせの量や質が、幼児のかな文字読み能力および情動理解能力の発達と関連することを明らかにしました。

本研究は、幼児とその保護者を対象としたオンライン調査により、家庭における読み聞かせと、かな文字読み能力および社会情緒的スキルのひとつとされる情動理解能力の発達の関連について検討しました。これまで知見の乏しかった日本の幼児を対象とした点、読み聞かせの量と質が子どもの発達とそれぞれ異なる仕方で関連することを明らかにした点で新規性があり、今後、家庭や保育施設等で行われる絵本を用いた実践活動の改善に役立つことが期待されます。

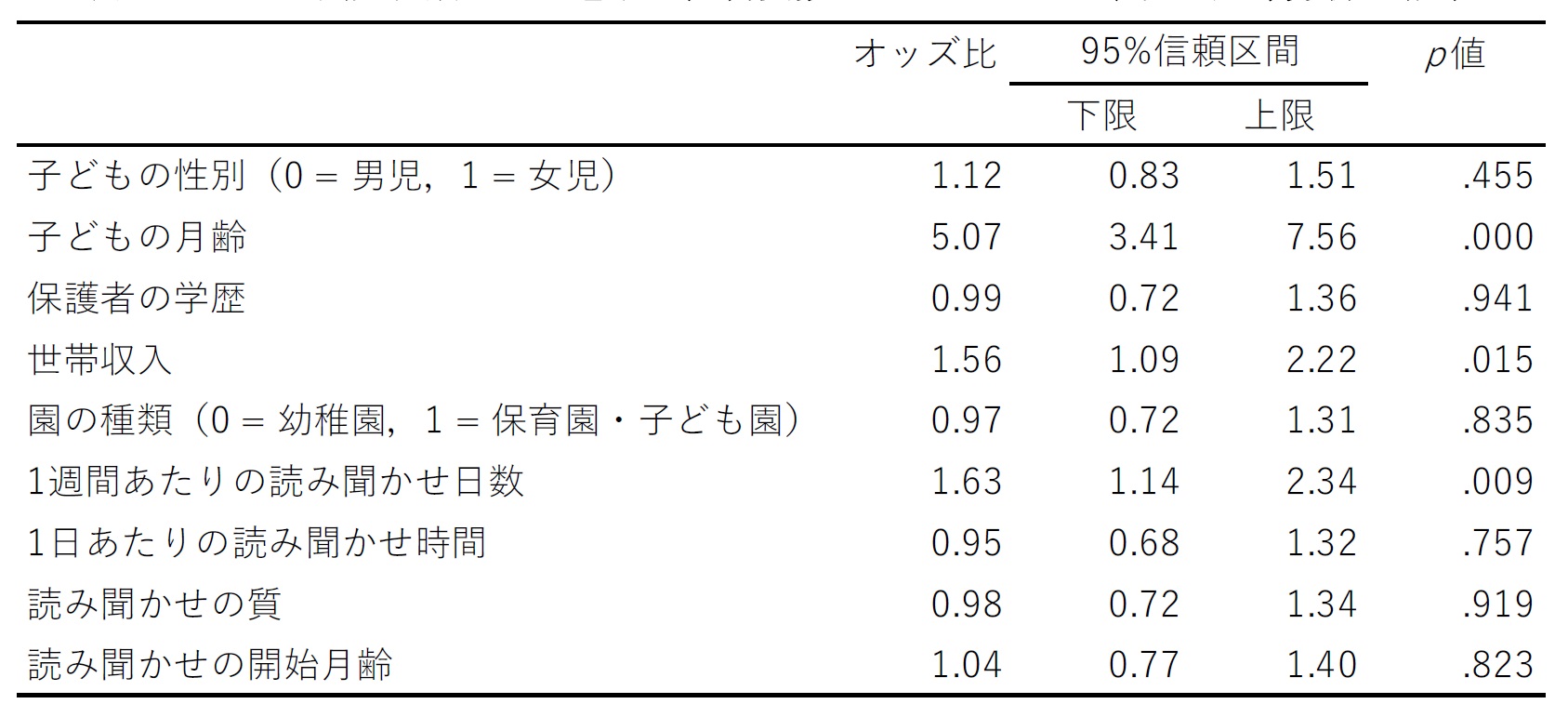

表1:かな文字読み課題の通過率を従属変数としたロジスティック回帰分析の結果

読み聞かせと関連する変数の内、1 週間あたりの読み聞かせ日数のみが、かな文字読み課題の通過率(15 問中12 問以上正答した場合を通過とみなした)を有意に予測しました。オッズ比は1.63 であり、週あたりの読み聞かせの日数が1 日増えるごとに、かな文字読み課題を通過する確率が1.63 倍になることを意味します。

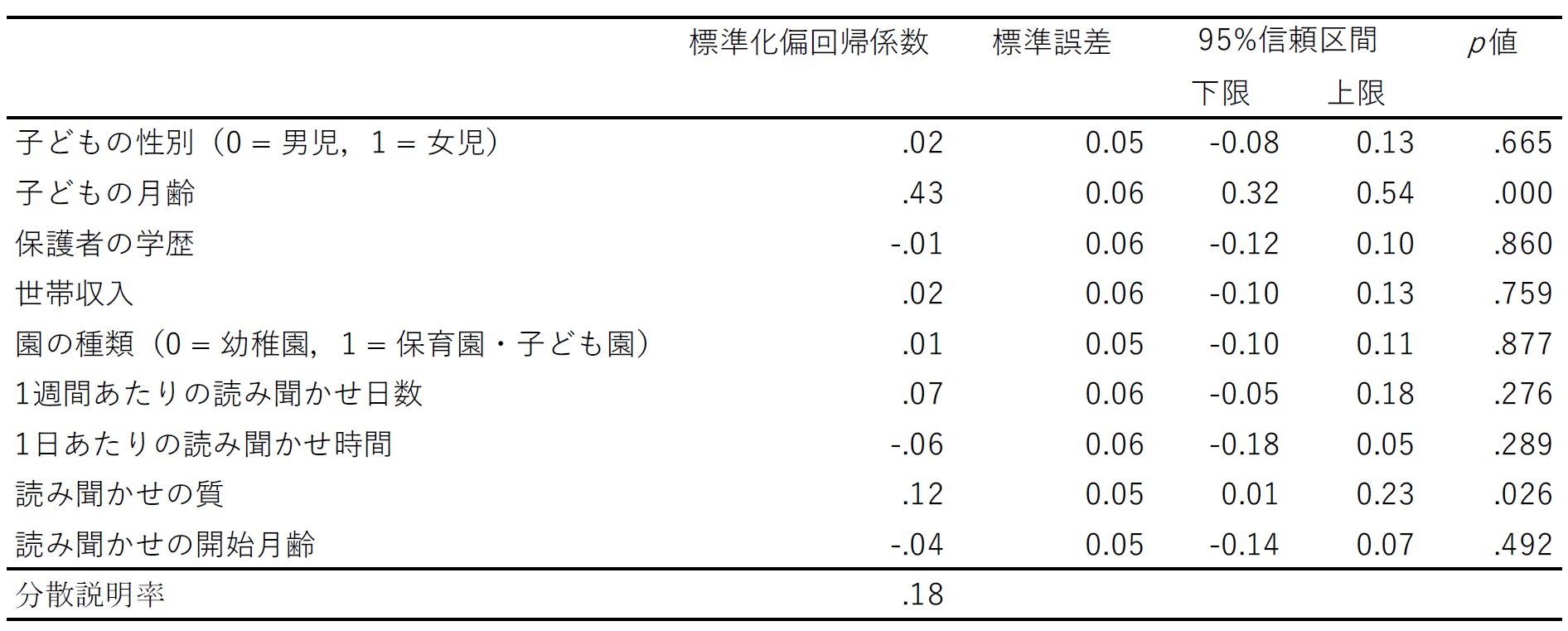

表2:情動理解課題の正答数を従属変数とした重回帰分析の結果

読み聞かせと関連する変数の内、読み聞かせの質のみが、情動理解課題の正答数を有意に予測しました。標準化偏回帰係数は0.12 であり、読み聞かせの質得点(平均3.26、範囲1.2 から5、標準偏差0.86)が1 標準偏差分高くなると、情動理解課題の得点(平均3.04、範囲0 から4、標準偏差1.02)が0.12 標準偏差分高くなることを意味します。

幼少期における読み聞かせは、言葉や想像力など心の様々な側面の発達を促すとともに、児童期以降の読書習慣の土台を作る活動として、政策的にも実践的にも推進されてきました。読み聞かせが子どもの文字の読み書きや語彙の理解、産出など言語発達に大きな影響を与えることは多くの先行研究によって示されており、近年では情動理解や向社会的行動など社会情緒的スキルとの関連を報告する研究も増えています。

一方で、日本国内で行われた研究に限定すると、読み聞かせと子どもの発達の関連についての研究は非常に乏しく、子どもの言語発達や社会情緒的スキルの発達との関連についてはほとんど検証されてきませんでした。読み聞かせは言語を介した活動であり、子どもの発達との関連についても、使用される言語や文化の影響を受けるものと考えられることから、国内での調査実施は学術的にも実践的にも喫緊の課題でした。そこで、本研究チームは、日本の幼児を対象として、家庭における絵本の読み聞かせの量や質と、かな文字読み能力および情動理解能力との関連について検討するための調査を実施しました。

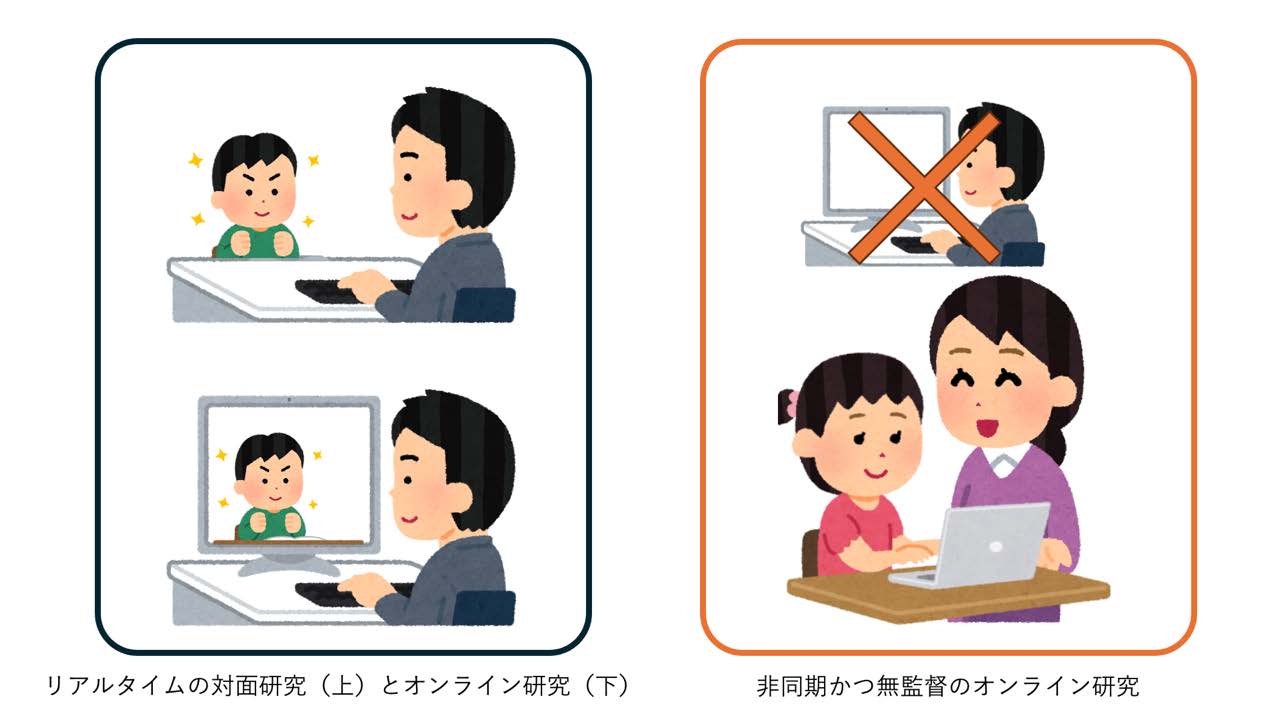

本調査は、コロナ禍中の実施であったことと広く全国から回答を収集する目的のため、すべてオンラインで実施されましたが、保護者の回答だけでなく、幼児自身の回答を非同期かつ無監督のオンライン研究(Unmoderated remote study:注1)の手法で収集しました(図1)。無監督下での虚偽回答や代理回答のリスクを避けるため、回答の誠実性を確認するための項目を複数入れ、それら項目の回答に基づいて信用性の高いデータのみを抽出して分析しました。

3〜6 歳児(平均月齢57.2)とその保護者305 組から得られた回答を分析した結果、家庭における読み聞かせの量(1 週間あたりの読み聞かせ日数)が多いほど、子どもがかな文字を多く読めることが分かりました(表1)。また、家庭における読み聞かせの質が高いほど、物語の登場人物の喜びや悲しみといった情動の状態を正しく推測できていることも分かりました(表2)。

一方で、読み聞かせを開始した時期(読み聞かせを始めた時の子どもの月齢)は、かな文字読み能力や情動理解能力とは関連していませんでした(表1、2)。日本の家庭における読み聞かせの効果に関する研究の蓄積が乏しい現状において、本研究の実践的意義は大きく、国内の読み聞かせや読書研究の発展に寄与するとともに、家庭や保育施設等における読み聞かせ実践の改善にも繋がる可能性があります。

本研究は1 時点における変数間の関連のみを検討していますが、同じ参加者から既に2 時点分の回答データ(本研究で用いたデータと1 年後に実施した調査データ)を得ています。研究チームは、それらデータに基づき、現在、読み聞かせが発達に与える影響についてさらなる分析を進めています。

図1:リアルタイムの研究と非同期かつ無監督のオンライン研究のイメージ図

リアルタイムの対面研究およびオンライン研究では、研究者が参加者を随時監視しつつ課題を進行しますが、非同期かつ無監督のオンライン研究では、研究者が監視を行わない代わりに、参加者(本研究では幼児と保護者)が自主的に課題を正しく遂行でき、かつ回答の誠実性も担保できるような工夫を取り入れたオンライン環境を構築することで、非同期環境下でも様々な課題の実施を可能にします。

〇関連情報:

「東京大学CEDEP×ポプラ社 共同研究プロジェクトウェブサイト」

https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/cedep-poplar

「東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(CEDEP)ウェブサイト」

https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/

東京大学大学院教育学研究附属発達保育実践政策学センター(CEDEP)

大久保 圭介 研究当時:特任助教

現:国士舘大学文学部 講師

佐藤 賢輔 特任助教

浜名 真以 特任助教

野澤 祥子 准教授

雑誌名:発達心理学研究

題 名:絵本の読み聞かせと幼児のかな文字識字および情動理解の関連:読み聞かせの量・質・開始時期に注目して

著者名:大久保圭介・佐藤賢輔・浜名真以・野澤祥子

DOI:https://doi.org/10.11201/jjdp.35.0086

URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjdp/35/4/35_35.0086/_article/-char/ja

論文公開後1 年間は、オンラインで論文本文を閲覧、ダウンロードできるのは、日本発達心理学会の会員に限定されています。

本研究は、東京大学CEDEP と株式会社ポプラ社による共同研究「子どもと絵本・本に関する研究」の共同研究費の支援により実施されました。

(注1)非同期かつ無監督のオンライン研究(Unmoderated remote study)

研究者がリアルタイムで参加者を監督したり、指示を与えたりすることなく、参加者がオンラインで自主的に課題に取り組む方法。参加者が自宅など日常的な環境から研究に参加するため、より現実的なデータが得られるといった効果が期待できる。本研究では、工夫したオンライン回答フォームを用いることで、保護者が進行役となり子どもに対する課題を実施できるようにした。

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター

特任助教 佐藤 賢輔(さとう けんすけ)

Tel:03-5841-8311 E-mail:kensuke@p.u-tokyo.ac.jp

東京大学大学院教育学研究科 庶務チーム

Tel:03-5841-3904 E-mail:edushomu.p@gs.mail.u-tokyo.ac.jp