研究室の方向性:

当研究室へ進学希望の方へ

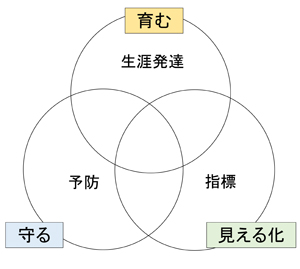

研究室のメインテーマ:

【こころの健康を科学する】

研究室の3つの柱:

- (1)こころの健康を<育む>【生涯発達】

- (2)こころの健康を<見える化>する【指標】

- (3)こころの健康を<守る>【予防】

当研究室では、精神科専門医・認定産業医・公認心理師・臨床心理士としての経験を生かしつつ、これまで学んできた<医学・心理学・教育学を組み合わせた新しい生物・心理・社会アプローチ>で、【子どもから成人へ至る一生涯の心身の健康・Well-beingの保持増進・疾病予防】のメカニズムを明らかにし、心身の健康に関する予防教育へアプローチする実証的研究を行いたいと思います。

「生涯発達(ライフコース・アプローチ/コホート研究)」・「ストレス科学(心身相関/精神・神経・内分泌・免疫/隠された傷跡/レジリエンス)」・「生物学的指標(脳科学・血液唾液検査・自律神経)」・「遺伝・環境の相互作用(双生児法/可変性環境因子/介入可能性)」についての世界基準のエビデンス(科学的な根拠)に基づいた臨床実践・研究活動を行うだけでなく、認知行動理論の実践法開発や健康政策の提言など社会に貢献できる研究室を目指します。

生物医学モデルによる病気の回復の促進に加えて、心理学・教育学を組み合わせた生物・心理・社会モデルによる予防教育的介入アプローチを開発・提案していきます。現在は、「ストレスと心身の健康」や「こころの健康科学」についての研究とその予防教育カリキュラム開発が主な関心です。

様々なストレス要因や逆境体験(いじめ・虐待被害など)があったとしても、心身の健康を保てるようレジリエンス増強をもたらす認知行動理論と実践法の実証を目指しています。社会環境(家庭・学校・職場)における科学的実証のため、「遺伝と環境の相互作用」と「生涯発達の時間軸」の視点で、縦断的コホート研究、双生児法、脳科学等の研究法を用いています。生涯に渡る健康増進・発症予防・進行防止(<育み・守る>)のために<見える化>するテクノロジー(生物学的指標やIoT技術等)を用い、日常生活場面で利用できる非侵襲的な予防介入法・評価法の開発と効果研究を行っています。

以下に、各方向性の検討している具体例を挙げます;

(1)こころの健康を<育む>

- ストレスや逆境体験があったとしても、それを跳ね返して生活していくことを目指す

- いじめや虐待などの逆境体験の健康へのインパクトを調べ、その影響を緩和できる取り組みを見出す

- 学校での実態調査と<こころの健康教育>を行う。集団認知行動療法の応用を検討。

- 学校におけるメンタルヘルス対策を引き受ける。スクールカウンセラーと協働。親子関係・友人関係を良好なこころの健康に生かす

(2)こころの健康を<見える化>する

- こころが目に見えないことが、こころの健康の問題の理解を難しくさせている。わからないことから生まれる一般の不安・恐怖やスティグマの解消を目指す

- 脳科学・神経科学、Virtual Reality (VR) /

Augmented Reality (AR)、 Artificial Intelligence (AI)、 the Internet of Things (IoT) などの手法も用いながら、こころの健康の把握に役立つ生物学的指標や行動科学的指標を見出す(脳機能計測[NIRS・fMRI・脳波計など]や、自律神経機能指標[心拍変動解析、電子瞳孔計など]や、内分泌・炎症・免疫機能指標[血液・唾液・毛髪など]) - 早期介入に役立つ指標を見出し、症状がない、もしくは軽症のうちに予防介入する研究や効果研究に応用する

- 実験室だけでなく、家庭の日常生活に応用できることを目指す

(3)こころの健康を<守る>

- こころの健康の問題は発症してからでは、回復に時間がかかることがわかっている

- こころの健康に問題が生じ始めたころに、早期にアプローチできるように家庭・学校・職場で行えるツールを開発する

- そもそも、こころの健康を守るために生活の中で気を付けることを見出し、家庭・学校・職場で実践できる対策方法を提案していく

- 職場でのメンタルヘルス予防対策を引き受ける

【当研究室の目指すエビデンスレベルと研究デザイン】

世の中には人を対象とした様々な先行研究の結果がありますが、その用いている研究デザインで、おおむね得られる結果のエビデンス(科学的根拠)としてのレベルが決まってしまい、それに応じて得られた結果の信頼性やインパクト(影響力)を含めた評価・価値が自ずと決まってくることが多いです。

上の図にあるように、エビデンスレベルにはこうした階層性があり、ご自身が追求しようとしている問題を、どのような研究デザインで自身が調べようとしているのか、すでに先行研究でどのレベルで検討がなされてきているのかを把握することが大切です。すでに上層の研究デザインで行われた結果が再現されているエビデンスは信頼性が高い可能性があります。

上の図にあるように、エビデンスレベルにはこうした階層性があり、ご自身が追求しようとしている問題を、どのような研究デザインで自身が調べようとしているのか、すでに先行研究でどのレベルで検討がなされてきているのかを把握することが大切です。すでに上層の研究デザインで行われた結果が再現されているエビデンスは信頼性が高い可能性があります。

まだ下層の研究デザインでの結果しか出ていないことも、マスコミ等ではあたかも質の高いエビデンスであるかのように報道されていることがありますので注意が必要です。科学では再現性を目指すことが多いですので、自分で上層の研究デザインを用いて再現研究をする必要があるかもしれません。

ピラミッドの下層の研究法も仮説生成型の検討として、その一つ一つは大変重要ですし、図の裾野の広さが示すように、比較的そちらの方が研究数は多いです。当研究室でも、そうした研究法からリサーチ・クエスションの出発点を見極めることも必要であれば行います。そこで留まらず、仮説検証型研究へ積み上げていくことを目指していきます。

当研究室で目指す(赤で囲んだ)上層のエビデンスレベルに向けて広がりのある研究として組み立てていきます。将来的には、仮説検証型の手法にまとめ上げていく力を身につけていくことを目指します。

エビデンスレベルの上層になればなるほど、研究数は少なくなるように、そうした研究デザインに触れたことがある研究者の数も比例して減っていきます。指導者や先輩が触れたことがない(より上層の)研究デザインを、ご自身で学生のうちに行うことはなかなか難しいことが多いと思います。研究室の興味・関心が一致していることも大切ですし、さまざまな国内外の各研究室から出版されている(査読付きの)公表内容をご覧になり、ご自身の目指す研究デザインに触れたことがあるメンターや先輩のいる研究室に所属することをお勧めします。

【当研究室で研究できる症状・症候・

指標・病態・診断・領域】

対象の症状や病態を挙げつつ、当研究室で「こうした研究ができますか?」とご質問を受けることが多くなりました。これまでの業績一覧などからキーワードを拾っていただくと、扱ったことがあるところは、おおむね研究対象とできる領域としてカバーされているとお考えください。

以下には当研究室で研究できる症状・症候・指標・病態・診断・領域について具体的にキーワードを挙げておきますので、ご自身の関心領域と照らし合わせる際に、ご参考にしてください。あくまでも参考例ですので、ご相談に応じて、これ以外でも研究できることもあります。

<症状・症候・指標>

- 抑うつ症状

- 不安症状(パニック・社交不安など)

- 身体化症状(自律神経症状など)

- 強迫症状

- 精神病症状

- 自閉スペクトラム特性

- 注意欠如・多動傾向

- 不眠・過眠

- パーソナリティ特性

- 認知機能低下

- 心的外傷(虐待被害・いじめ被害・急性ストレス・発達性トラウマなど)

- 衝動性(セルフコントロール・アンガーマネジメントなど)

- 対人関係・パートナーシップ ・ソーシャルサポート

- Well-being/Quality of Life

- 幸福感(Life Satisfaction/Happiness)

- ストレッサー・ストレス反応

- ライフイベント・逆境体験

<病態・診断・領域>

- 抑うつ障害

- 双極性障害

- 不安症(神経症性障害)とその類縁

- 適応障害

- 統合失調症

- 統合失調症以外の精神病性障害

- 睡眠障害

- パーソナリティ障害

- 自閉スペクトラム症

- 注意欠如・多動症

- 認知症

- 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

- 摂食障害・食行動障害

- 脳器質性・症状性精神障害

- アルコール・薬物依存、ギャンブル・行動嗜癖

- 児童・思春期精神障害

- 発達性トラウマ障害・複雑性PTSD

- 知的障害、発達障害

- 老年期精神障害

- 神経心理学/生理心理学

- 神経生理学/精神生理学

- 行動遺伝学・分子遺伝学

- 双生児研究

- 疫学(大規模コホート研究など)

- 地域精神医療

- コンサルテーション・リエゾン

- 心理社会的療法・心理教育

- ニューロモデュレーション

- 臨床検査・バイオマーカー

- 脳神経画像/脳神経生理

- 産業精神医学/産業衛生保健

- 社会精神医学/多文化精神医学

研究室・メンター選択へのアドバイス

滝沢研では毎年春に新入生や研究室変更の希望者を受け入れています。入学が決まっている方や変更を検討している方からの相談や見学も常時受け付けています。

ご自身の潜在能力を最大限に引き出してくれそうなメンターがおり、興味・関心に合った研究室を選択することをお勧めしており、当研究室に進路を限る必要はありませんので、以下に引用した文章の内容を、研究室選択の際の参考にしてください。

『若い研究者に必要なことは、経験豊富で、一緒に研究する時間的余裕と関心を持ったメンターをみつけ、その指導のもとに研究を行うことです。』

『若い研究者にとって、良いメンターの選択は、最も重要な判断の1つといっても過言ではありません。』

『優れたメンターとは、議論や指導の労を厭わず、若い研究者の独創性や独立性を尊重し、自分の経験を分かち合い、研究時間や研究費申請の機会を極力保証してくれる指導者であり、また、研究者の紹介を厭わず、研究費の申請者や論文の著者にできる限り若い研究者を加える配慮を惜しまない指導者のことです。』

『悪いメンターにあたると、これはむしろ研究の妨げになり、たとえば、若い研究者の研究成果を取り上げ、それを自分のトップネームで出版したり発表したりするメンターに当たると、これはもう最悪です。そこまで極端ではなくとも、忙しすぎて、若い研究者の話を聞く暇もないようなメンターも少なくありません。』

引用文献

Hulley et al.(ed) Designing Clinical Research. 4th Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2013.

臨床実践と研究について

現場で信頼される臨床家(心理専門職)として成長していくことも滝沢研での目標です。特に、臨床現場において必要とされる中心的技能として、「心理的アセスメント」と「心理学的支援法」が公認心理師の学部必須科目としてあります。修士課程と博士課程では、これらの理論と実践を「心理実践実習」などを通じて体得していきます。

臨床場面においても滝沢研では、個人を取り巻く重層的な「生物・心理・社会モデル」を重視しています。あくまで、(1)心理学・精神医学的アプローチや認知・行動理論に基づいて「こころ」の問題に取り組むことを中心としつつも、(2)薬物、内分泌ホルモン、免疫などを含めた身体医学や、脳神経科学に基づく神経生物学的アプローチや、(3)養育環境や対人関係など、属するコミュニティ(家庭・学校・職場など)についての社会文化的アプローチを踏まえつつ、個人の「こころ」の問題に統合的に取り組み考える姿勢を身につけることを目指しています。

特に支援法(介入法)の中でも、滝沢研では修士課程修了までに、(診断ではなく、症状・症候としての)「抑うつや不安」に対する「標準的な認知行動療法(CBT)を習得」していくことを目指していきます。また、研究においても、集団認知行動療法や集団予防教育的介入を用いているため、これらの集団へのアプローチを習得していくことを目指すことができます。

心理専門職を目指す滝沢研メンバーには、さらにこうした「標準レベル」を超えていってもらいたいと思っています。そのための研修会・講習会やWorkshopなどの参加も応援していきます。

診断横断的アプローチ(Transdiagnostic Approach)による標準的な認知行動療法や集団認知行動療法を習得した上に、たとえば、Strengths-Based CBT、Trauma-Focused CBT、 Mindfulness-Based CBT、Compassion-Focused Therapy、Couple-Based / Family-Based Intervention、Attachment-Based Intervention、Process-Based Therapy、Technology-Based (Internet-Based / Mobile-Based) CBT、Acceptance and Commitment Therapy、Well-being Therapy、Resilience Program / Training、Positive Psychology Interventionなどといった応用領域にも取り組んでいきます。これらを実践することで目の前の一人や数名に役立てることに加えて、実証的な臨床研究として効果検証するまでを目指していきます。

滝沢研では、こうした臨床の基本的素養の上に、科学的な臨床研究を行うことで、乖離してしまいがちな基礎研究と臨床実践の現場のそれぞれの「橋渡し」をできるリーダーとして育っていってもらいたいと考えています。

博士課程からの入学希望・他機関所属

の方との共同研究について

すでに他学科や他大学で修士課程(もしくは同等の教育課程)を修了されており、博士課程から滝沢研に入学希望をされる方から、ご連絡をいただくことがあります。こうした方々には、当コースの修士課程から入り直すことを含めて検討していただき、できるだけ早く研究計画の予定について、メールで事前にご相談されることをお薦めしています。

滝沢研では、原則として修士課程・2年間と博士課程・3年間(と博士研究員・数年間)の連続した十分な期間を通じて、一人前の研究者になっていくよう応援していきます。博士課程では、修士課程で行った研究の発展を目指すことが多く、修士課程の学生たちのティーチングアシスタントとして指導的な立場も担います。また、すでに臨床場面での心理専門職としてのある程度の経験を前提に、心理教育相談室での活動を含めた博士課程の臨床カリキュラムが組まれています。こうした博士課程での生活がご自身のイメージと合っているのか十分に確認されてから、入学試験に臨まれることをお薦めしています。

もし臨床経験のない方が教員・滝沢と研究を行うご希望がある場合、臨床経験を求められる当コースの博士課程に入学しなくても、共同研究などで行う可能性もあります。また、他大学で博士課程を修了されてから博士研究員として受け入れることもあり得ますので、進路を当コースへの博士課程への進学に限らなくても良い場合もあります。

特に、神経科学や実験心理学など基礎研究を中心に行いたい方は、他の基礎研究の研究室に所属していながら、滝沢研メンバーと共同研究ができます。また逆に、臨床実践を中心に行いたい方は、臨床現場に所属しつづけても、滝沢研メンバーと共同研究をすることができます。その上で、敢えて滝沢研に所属して臨床研究をするオリジナリティがあるとすれば、その両者の理論や実践を理解しつつ、精通する視点を身につけようとしていることだと考えます。こうしたことがご自身の「やりたいこと」である方は、博士課程からでもお待ちしています。

滝沢研に所属することがあっている方とは?

ここ数年の間に、滝沢研への参加を希望されている方から、自分は滝沢研の特徴にあっているのでしょうか、と質問されることが何度かありました。これは時間経過とともに、ご本人のお考えも変わっていくでしょうから、なかなか簡単には答えられないところもあります。

もし迷われていたら、研究室を決定する前に、これまでの経験・志望理由などを簡潔に記載したもの (A4で1枚程度)を添えて、あらかじめ滝沢と面談してもらうことがよいです。

それでも敢えて最初のご質問へ答えてみようとすると、例えば、修士課程に入られる時点で、以下の3点を満たす方は、確実にあっていると思います。

①臨床実践だけでなく、その背景となる臨床研究も博士課程へ一貫して行っていく意思のある方

②自分自身の心身の健康の維持・増進に努めることができる方

③国内外で研究成果を公表していく意思のある方

①については、もし公認心理師・臨床心理士の資格を取ることだけを目指している方であれば、他の研究室に所属することがあっているかもしれません。東京大学大学院にある当研究室(滝沢研)は、科学的研究を実践と同時に行い、メンタルヘルスを社会に広めることを目標として、一緒に努力していきます。臨床研究を真摯にしっかり行っていくことで、臨床実践にも相乗効果があると思っており、よき臨床家であることも目指します。

②については、ご自分の心身の健康が保たれることで、メンタルヘルス不調のある方々へ質の高いケアやサービスを届けることができると考えます。研究と実践を同時並行していくことで、大変な時期もあるでしょうから、さまざまな健康を維持する実践を自分自身でも続けていくことで、乗り越えていきやすいと思います。

③については、調査・研究を行った後には、成果を公表することが倫理的にも必要になります。滝沢研では、公表について目指す目標を高く持ち、国内外での公表を取り組みますので、①とも関連しますが、臨床実践のみを行いたい場合は大変に感じられるかもしれません。研究成果の公表も最初は大変ですが、次第に慣れていき、さらに研究費を獲得して、公表がしやすい環境になっていくことが多いです。そうした感覚を持てるよう一貫して応援していきます。

以上、参考までにご質問にお答えしてみました。参考になりましたら幸いです。

滝沢研におけるAI研究を含めたデジタル技術の利用について

ここ最近のDigital Technology(デジタル技術)の進歩は目覚ましく、さまざまな分野で応用されています。古来、人間は新しい道具、つまりTechnology(技術)を取捨選択して利用しながら発展してきたと言えます。滝沢研でも新しいArtificial Intelligence(AI, 人工知能)を含めたデジタル技術を、メンタルヘルス分野にも応用を積極的に検討していこうと考えています。ただし、新しい技術には、まだわかっていないリスクが伴う可能性もあり、安全性に不安・心配を感じる方がいらっしゃることも承知しています。滝沢研でデジタル技術を利用する場合には、そうした点に十分に注意を払い、倫理委員会での評価も受けつつ、リスクが最小限になるよう設計した研究計画で慎重に効果検証を進めています。

人間に得意なこともあれば苦手なこともあり、AIやデジタル技術が得意なこともあれば苦手なこともあります。それぞれが補いあう形での利用の仕方を目指していますが、滝沢研では必ず「人間中心であること」を第一の原則としています。つまり、人間の潜在能力をさらに発揮しやすくするために、AIやデジタル技術の得意な点を人間のために役立てるのです。生成AIを用いた検討でも、あくまでも「人間のサポーターやパートナーとしての役割」を担う「Healthy AI」を目標に掲げて科学的な研究開発を行っています。

特に東京大学大学院・滝沢研では、メンタルヘルス(こころの健康)の分野で予防・臨床への応用を目指す研究を行っていますから、たとえば関係性が生じる場面であれば「人間同士が良好な関係性を促進するために」、自己と向き合う場面であれば「人間が自身をよく知るために」、といった人間の「こころの健康」に役立つ科学的な検討を行っています。

そこでは、AIやデジタル技術が人間を代替する役割をするのではなく、主体である人間の能力が最大限に発揮されるようガイドし手助けする役割を担っているはずです。そして将来は、人助けをする臨床家とAIやデジタル技術が協働することで、かつてない「心理的アセスメントの精度向上」や「心理的支援法のtailor-madeな(個人にあわせた)効率化」や「Therapeutic Allianceの確立の促進」などのために繋がるエビデンス(科学的証拠)を示すことができるかもしれません。こうした臨床家と研究者の立場を調和する橋渡し役を担うために、少し大変ではありますが滝沢研メンバーには「よき臨床家であると同時に、よき研究者である」ことを求めています。

「こころの健康を科学する」に向けて、一歩一歩慎重に科学的な効果検証を進めていますので、さまざまな場面でのご協力をこれからもよろしくお願いします。同じような方向性で検討している方々で、ご一緒していただける方がいらっしゃるようであれば、ぜひご一緒できることを楽しみにしています。

問い合わせ先

ryu.takizawa.lab(アットマーク)gmail.com

(お返事に時間のかかることがあります)