目次

最先端・次世代研究開発支援プログラム

身体運動適応性の原理理解に基づいた運動スキル・調節能の評価法と訓練方略の開発

1.研究の背景

計画どおりの動作が実行できたかどうかという情報は、脳によって絶えず我々の意識下で処理され、以降の運動指令の修正に活かされる。このような自動的な運動学習能力は、滑らかな動作の遂行、多様な環境への動作の適応、楽器や道具の操作など、我々人間の日常生活および文化的活動を支える基盤となるものであるが、その作動機序は十分に理解されていない。

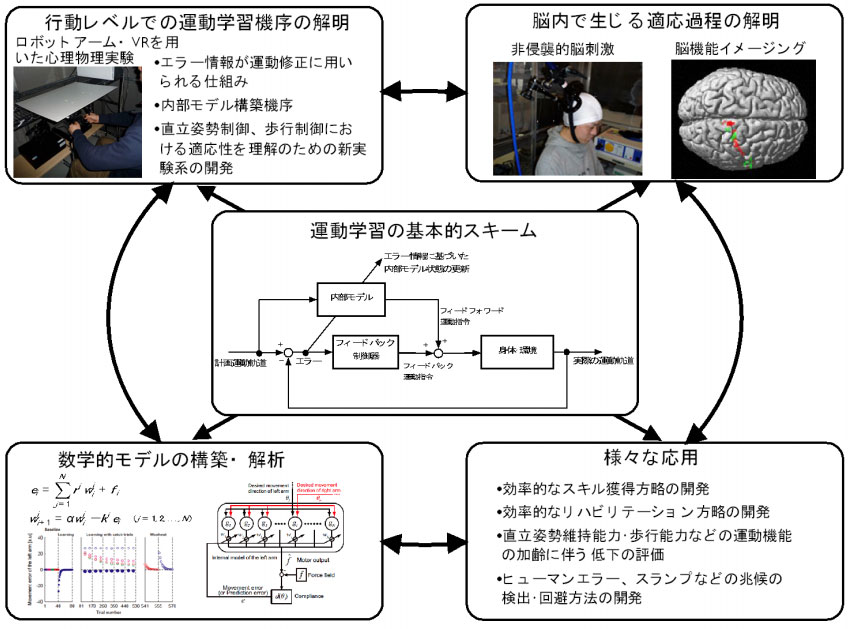

2.研究の目標

ロボティクスやバーチャルリアリティ(VR)技術によって創り出した新奇な物理的・視覚的環境下で手を伸ばす、立つ、歩くなどの身体運動を行ってもらう。その環境への適応過程で生じる行動・脳活動変化を計測することによって、脳神経系が、身体の様々な部位から時々刻々流れこんでくる多様な感覚情報をどのように統合・処理し、運動指令の修正に活用しているのかを明らかにする。

3.研究の特色

ロボティクス・VR技術を活用した比較的大規模な心理物理学的実験、fMRIや経頭蓋磁気刺激法を用いた脳活動評価、数学的モデルを用いた理論的研究、などの多角的な視点を組み合わせて、脳神経系が複雑な身体運動制御能を獲得する運

動学習の仕組みにアプローチする。

4.将来的に期待される効果や応用分野

運動学習メカニズムの科学的理解に基づき、最適な運動スキル獲得・リハビリテーション方略の開発、加齢や発育に伴う運動機能低下・発達の評価法の開発、適応能力の破綻として顕れるヒューマンエラーやスランプを回避する方法などの応用が期待できる。

研究内容

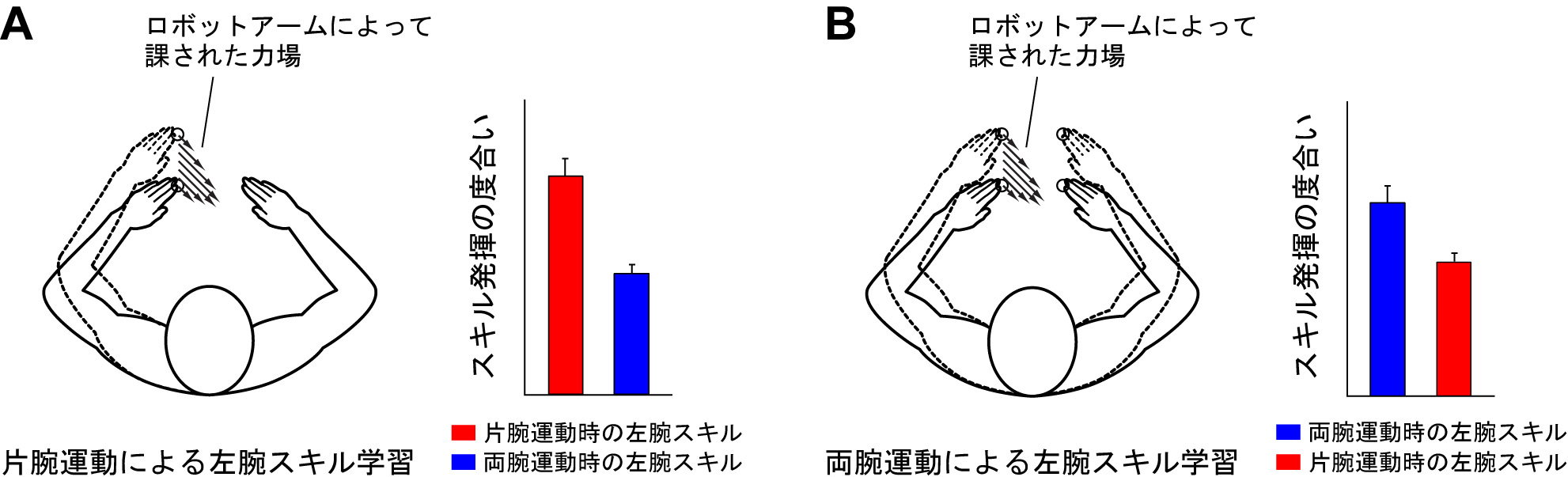

片腕運動と両腕運動の制御過程の違い

左腕だけで行う片腕運動に、右腕の運動を付け加えても、左腕の動作そのものに外見上ほとんど影響はありません。ところが運動学習の観点からみると、両者には大きな違いがあることを今回の研究で初めて明らかにしました。

片腕運動中の左腕で学習した運動スキルが(図A赤)、両腕運動時の左腕でどの程度発揮されるのかを調べたところ、完全には発揮されませんでした(図A青)。また、両腕運動中の左腕で学習した運動スキルについても(図B青)、片腕運動時の左腕では完全には発揮されなかったのです(図B赤)。これらの結果は、同じ左腕の運動であっても、片腕運動と両腕運動で異なる脳内過程が使われていることを示しています。

原著論文:Nozaki, Kurtzer, and Scott (2006) Nature Neuroscience.

プレスリリース:運動習得は片腕と両腕では大違い -片腕運動と両腕運動では異なった脳内過程が運動学習に用いられることを解明-

原著論文:Nozaki, Kurtzer, and Scott (2006) Nature Neuroscience.

プレスリリース:運動習得は片腕と両腕では大違い -片腕運動と両腕運動では異なった脳内過程が運動学習に用いられることを解明-

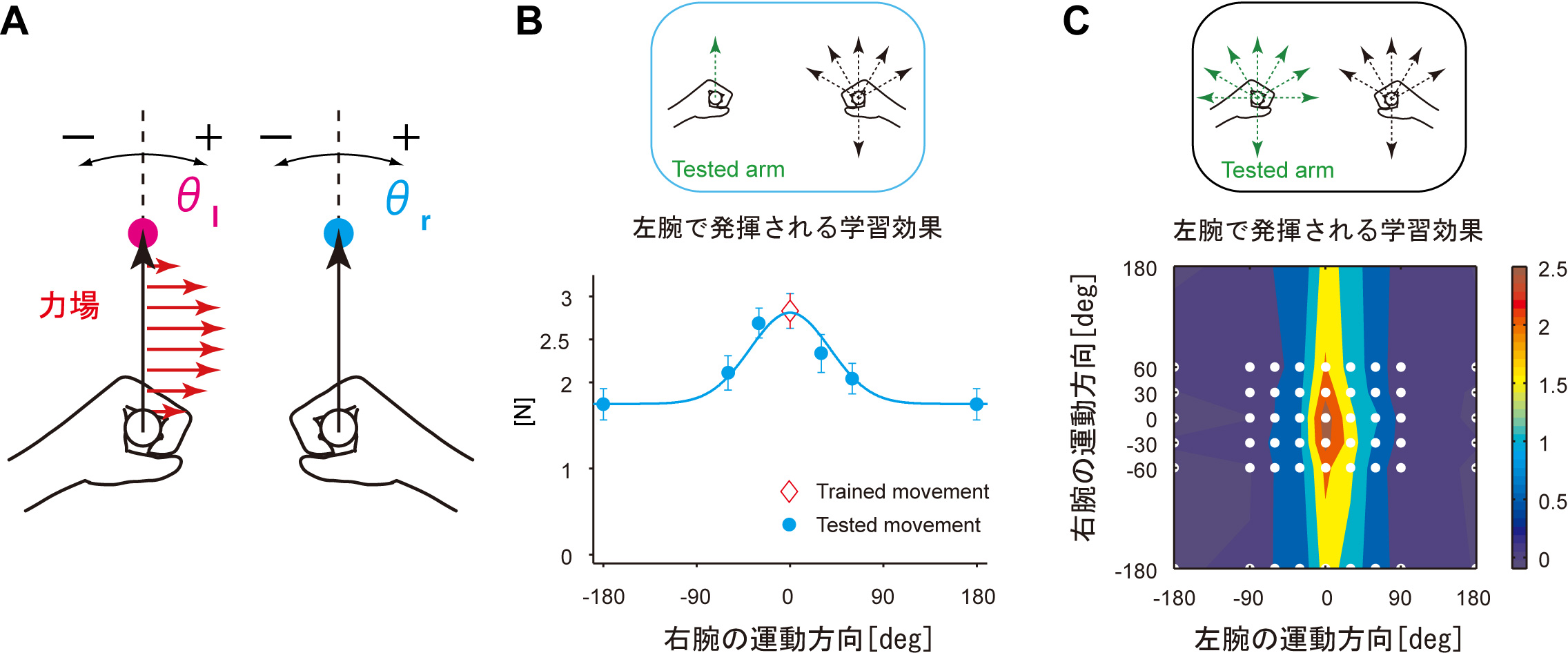

両腕を協調させて動かすためのメカニズム

左右の腕をうまく協調させて運動させるためには、それぞれの腕を制御する脳内プロセスが互いに情報を交換しあう必要があるはずです。どのような情報の交換が、この両腕協調運動を可能にしているのでしょうか?

我々はまず、両腕運動における片方の腕の制御に、もう一方の腕の運動がどのように影響するのかを調べました。被験者は両手でロボットアームのハンドルを同時に前方に動かすよう指示されます(図A)。このとき、左腕にのみ力場を加え、この力場の存在下で両腕を真っ直ぐ動かせるようになるまで訓練を行いました(図A)。その後、力場を学習した左腕の運動方向は変えず、右腕の運動方向を様々に変えたパターンで両腕運動を行ってもらったところ、左腕で発揮される学習効果は、右腕の運動方向が前方から離れるに従って減少することがわかりました(図B)。

また、両方の腕の運動方向を様々に変えたパターンで両腕運動を行ってもらったところ、左腕で発揮される学習効果は、左腕および右腕の運動方向が前方から離れるに従って減少することがわかりました(図C)。さらに、その汎化パターンの特徴は、左腕の運動方向と、右腕の運動方向が「掛け算的に影響」していると仮定した場合の数学的モデルから導かれる予測に非常に良く当てはまっていました。

もし掛け算的な情報統合が行われていたとすると、右腕と左腕の運動パターンに応じて複雑に変化する力学的環境にも適応できるはずだという理論的予測を立てることができます。実際、被験者の左腕にそのような複雑な力場を課したところ、被験者はこの力場に適応することができたのです。これらの結果より、柔軟な両腕協調運動は、両腕の運動情報が掛け算的に統合されることによって実現されていると考えられます。

原著論文:Yokoi, Hirashima, and Nozaki (2011) Journal of Neuroscience.

プレスリリース:邪魔しあいながら助けあう両腕 -両腕を協調させて動かすためのメカニズムを解明-

原著論文:Yokoi, Hirashima, and Nozaki (2011) Journal of Neuroscience.

プレスリリース:邪魔しあいながら助けあう両腕 -両腕を協調させて動かすためのメカニズムを解明-

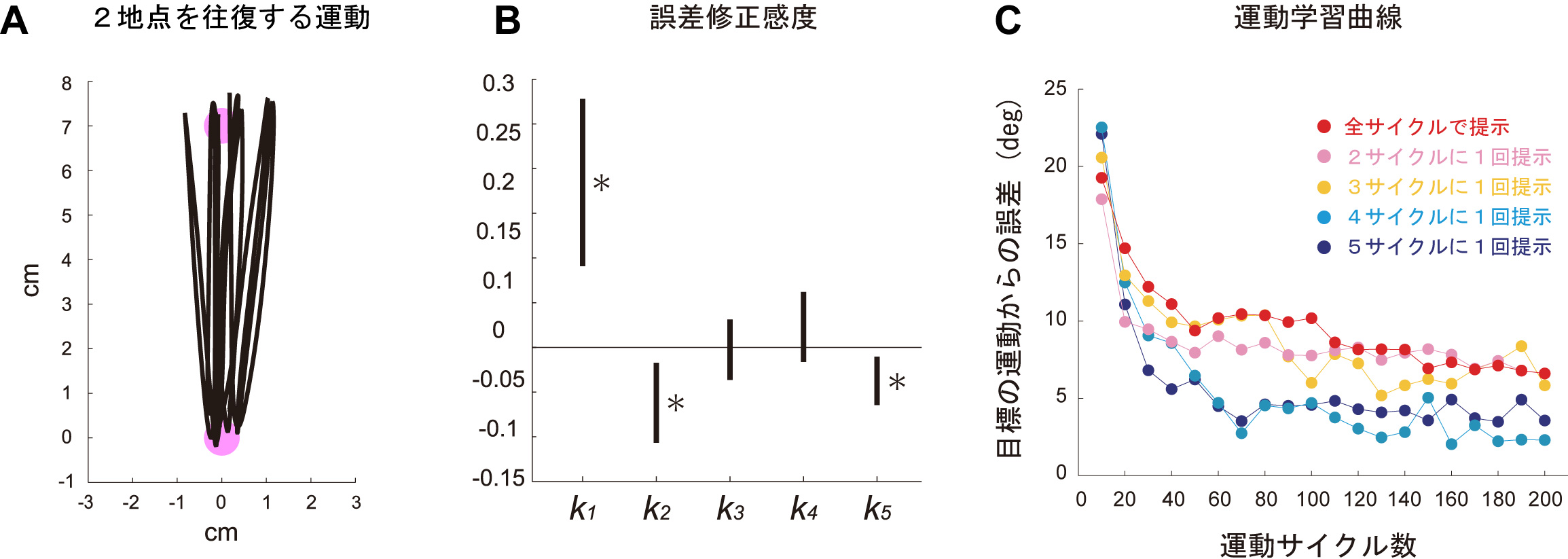

周期運動の学習メカニズム

投球などの断続的な運動をするとき、脳は、実際の運動と目標の運動とのずれ(誤差)にもとづいて次の運動指令を修正し、学習を促進することがわかっています。 一方、バスケットボールのドリブルなどのリズミカルな周期運動における脳内メカニズムはよくわかっていませんでした。脳が連続的に誤差情報を受け取り続ける周期運動の場合も、断続的な運動と同様に、脳の運動指令修正機構はうまく働くのでしょうか。

我々は、被験者にハンドルを周期的に動かす運動を行ってもらい(図A)、各サイクルで生じる運動誤差が、その後のサイクルにどのように影響するのかをシステム同定の手法を用いて調べました。その結果、あるサイクルで脳が受け取った誤差情報が、次のサイクルの運動修正を促すだけでなく、それ以降のサイクルにも影響を与えることがわかりました(図B)。しかも、2サイクル後、5サイクル後の運動指令の修正には、むしろ悪影響を与えることがわかりました(図B)。

もし、このような悪影響が本当に存在するのであれば、すべてのサイクルで運動誤差を提示するのではなく、誤差情報の提示を適度に間引いた方が学習成績が良くなるはずであるという興味深い仮説が立ちます。この仮説を検証するため、被験者を5群にわけ、各群に対してそれぞれ1,2,3,4,5サイクルに一度だけ誤差情報を提示する条件で、新規な視覚運動マッピング(30°の視覚運動変換)を学習させました。その結果、4,5サイクルに一回だけ視覚的情報を与えると学習成績が向上することがわかったのです(図C)。この結果は、連続的に入力される情報は脳内で上手く処理されないことを示唆しています。

原著論文:Ikegami, Hirashima, Osu, and Nozaki (2012) Journal of Neuroscience.

プレスリリース:繰り返し運動の上達には、"時々"目を使うのがコツ!

Todai Research:繰り返し運動の習得に「よく見る」ことは逆効果

原著論文:Ikegami, Hirashima, Osu, and Nozaki (2012) Journal of Neuroscience.

プレスリリース:繰り返し運動の上達には、"時々"目を使うのがコツ!

Todai Research:繰り返し運動の習得に「よく見る」ことは逆効果

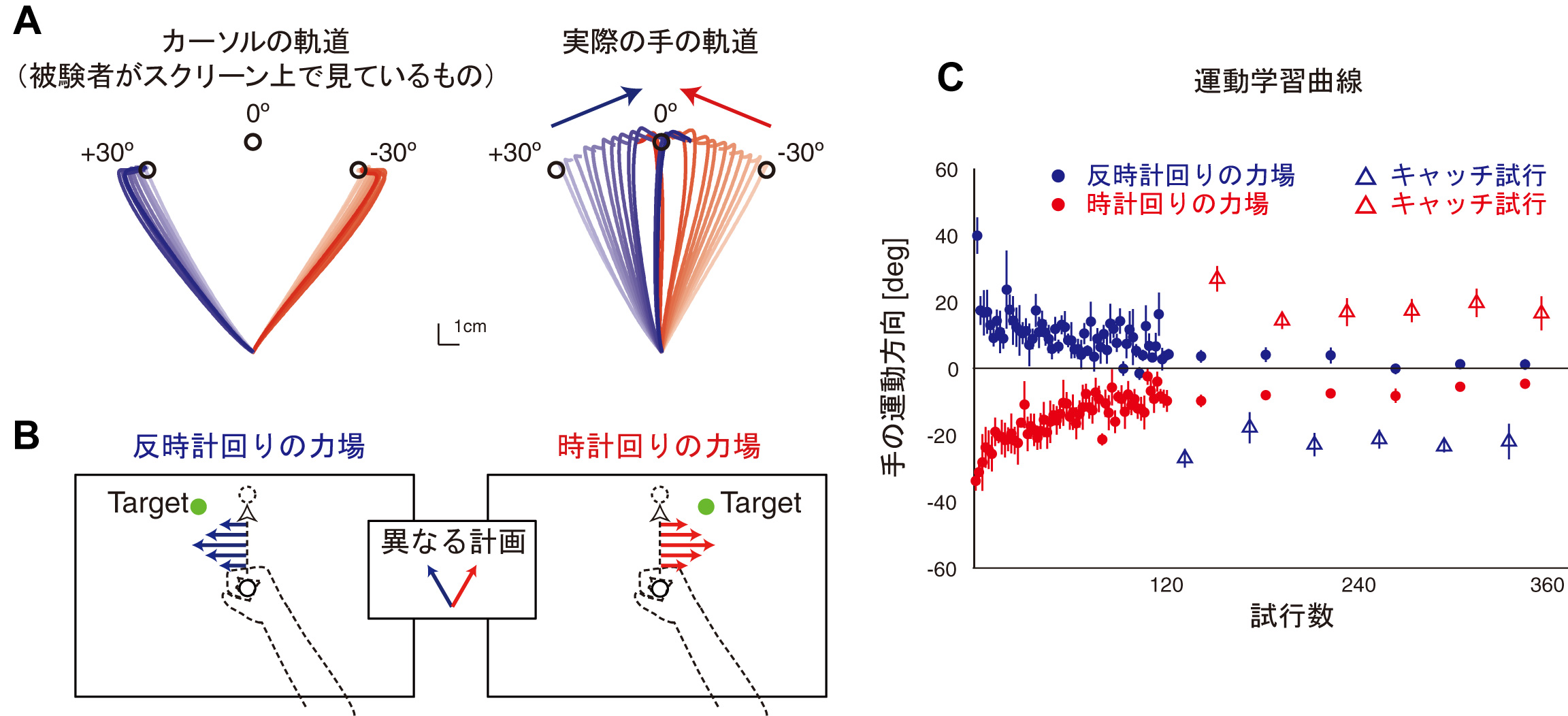

運動計画が運動学習に与える影響

脳は、身体および外界の力学的特徴を内部モデルとして保持し、それをフィードフォワード運動制御に用いていることが知られています。従来、一つの身体運動(例えば、手を前方に動かす動作)に対しては、たった一つの内部モデルしか獲得することができないと考えられてきました。しかしながら、今回、我々は、同一の身体運動であっても、運動計画が異なれば、それに応じて異なる内部モデルを学習することができることを示しました。

今回の研究では、まず、「被験者の意図(運動計画)に依らず、全く同じ身体運動を実行してしまう」という一見不可能とも思える奇妙な状況を実験的に作り出しました。被験者は片手でロボットアームのハンドルを動かし、スクリーン上のカーソルを、スタート位置から別々の位置(±30度)に配置された2つのターゲットに向かって交互に移動させます(図A左)。被験者は自分の手を直接見ることはできません。ここで、右側のターゲットに対してはカーソルがハンドルの動きから時計回りにずれるように、左側のターゲットに対してはカーソルがハンドルの動きから反時計回りにずれるような設定を課します。ただし、被験者がずれの存在に気づかないよう、ずれの大きさを試行回数とともに少しずつ大きくしていきます。このような設定を行うと、被験者は別々のターゲットに向かって手を伸ばしていると信じこんでいるにもかかわらず(図A左)、実際の手の軌道は徐々に前方に近づいていき、最終的には、いずれの場合も手がまっすぐ前に向かって動いている(図A右)、という奇妙な状況を創り出すことができるのです。

計画を異にするこれら2つの運動が、それぞれ異なる内部モデルを獲得できるのかを調べるために、右へ動くことを計画している際には時計回りの力場を(図B右)、左へ動くことを計画している際には反時計回りの力場(図B左)を課しました。もし、同一の身体運動に対して、たった一つの内部モデルしか獲得できないのであれば、被験者はこれら2つの力場に適応することはできないはずです。しかし、この実験の被験者は、いとも簡単に2つの力場に同一の身体運動を適応させることができたのです(図C)。この結果は、異なる運動計画異なる内部モデルの形成および想起に貢献することを示しており、「同一の身体運動に対しては、たった一つの内部モデルしか獲得することができない」という従来の概念を覆すものです。

原著論文:Hirashima and Nozaki (2012) Current Biology.

プレスリリース:異なる脳活動によって操られる同一の身体運動

原著論文:Hirashima and Nozaki (2012) Current Biology.

プレスリリース:異なる脳活動によって操られる同一の身体運動