こどものこころ

- トップページ

- > こどものこころ

はじめに

思春期は子どもから大人になる移行期に当たります。両方の特徴が併存し、そのため不安定になりやすい時期です。からだは急速に成長し、社会的な役割変化への期待も大きくなり、一方で実際の気持ちは追いつかない状態です。

「自分とは何か」「これからどう生きていくのか」といった問いが否応なく繰り返され、徐々に自分自身を形成していく時期になります。その期間は、自分への関心が強くなり、些細なことで自己評価は揺らぐため、ときにとても自信に満ちていたかと思うと、突然自信をなくして、自分はだめな人間だと考えたりします。ほかの人に対する評価も同様に揺らぎやすく、とても尊敬していたかと思うと、急に幻滅し蔑視することもあります。

またこの時期は精神的な疾患が出現する時期でもあります。不安や抑うつなどは子どもが日常生活の中でよく出会う感情であり、危険に対しての信号的な感情でもありますが、その程度が逸脱したものであるときは精神的な疾患を考えてみることも大切です。

子どもの場合、心の不調に自分で気がつくことは難しく、症状を上手に言葉にすることができないため、家族を含め周囲の人がその苦痛に気づくことも難しい場合が少なくありません。普段のお子様の様子との違いに注意して見守っていただくことは大変有用です。

また、もしお子様から悩みをうちあけられた場合には、それまでにひとりで悩み、苦痛をがまんしたことをねぎらい、安心してよいこと、一緒に悩みを解決していくことをお伝えになるとよいと思います。

不安と抑うつ

不安と抑うつは併存することが多く、特に子どもの場合は精神発達が未分化なこともあり、両者は密接に関連しています。

思春期前には、愛着のある人(主に母親)から離れることへの過剰な不安を呈する分離不安障害がしばしばみられます。例えば、母親から離れなければならないときに号泣し、かんしゃくを起こし、腹痛や頭痛などの身体症状を繰り返すこともあります。親が死ぬのではないかといった現実離れした心配をし、そのために幼稚園や学校に行けなくなることもあります。

学齢期になると、人と話をしたり人前で行動をしたりするときに過剰に心配になり、恥ずかしかったり心地悪さを感じたりして、その状況を避けようとする、社交不安(社会不安)障害がみられます。大人ばかりでなく、同年代の比較的少人数の集団に対してもみられます。

例えば、人前での会話や書字、飲食などの状況で、不安とともに、赤面、動悸、声や手の震え、発汗、胃腸の不快感などの身体症状がよくみられます。

このほか、突然動悸、めまい、胸痛、呼吸困難などの症状を伴って、「死んでしまうのではないか」という強い不安をきたすパニック障害があります。パニック障害では、このようなパニック発作が起こっていないときにもまた発作が起こるのではないかという不安がみられる特徴があります。

不合理なある考えが頭から離れなかったり、ある行動を繰り返し行わないと気がすまなかったりする、強迫性障害があります。ある考えには、汚れに関することについての心配や嫌悪、自分や他人に何か恐ろしいことが起こるのではないかという恐れ、対称性や道徳的な問題に対する心配や欲求などがあり、そのため過剰な手洗いや確認などの行動をとります。

本人は「ばかばかしい」、「苦痛だ」と思ってもなかなかやめられません(子どもの場合は明確でないこともあります)。

以上のような不安をきたす病気では、いらいら感やゆううつな気分を同時に呈することもあります。

最近子どもにもうつがみられることがわかってきています。憂うつな気分、楽しめていたことが楽しめない、疲れやすい、集中力がない、食べられない、眠れないなどの症状があります。

子どもの場合はいらいらや、頭痛や腹痛などの身体症状、ひきこもりも出現しやすいのが特徴です。重症な場合には希死念慮(死にたいという気持ち)や自殺企図(リストカットや大量服薬等)がみられる場合もあります。

学年とうつや不安の傾向

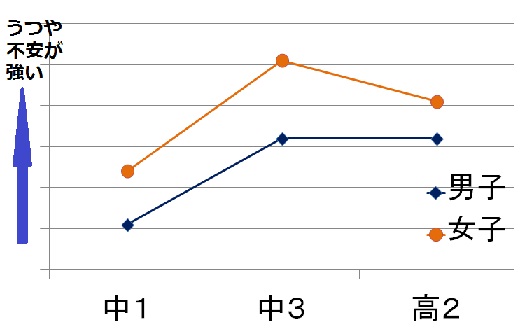

このグラフは日本の中高生を対象にうつや不安の傾向について調査した結果です。

グラフが上に行くほどうつや不安の傾向が高くなります。このグラフからは特に中学生で学年があがるにつれてうつや不安の傾向が強くなることが示され、その傾向は高校生になっても持続するようです。同様の傾向は文部科学省による調査「心の健康と生活習慣調査(H14.3)」でも示されており、「眠れない」「集中できない」などでも同様の傾向があることが知られています。

希死念慮や自傷行為

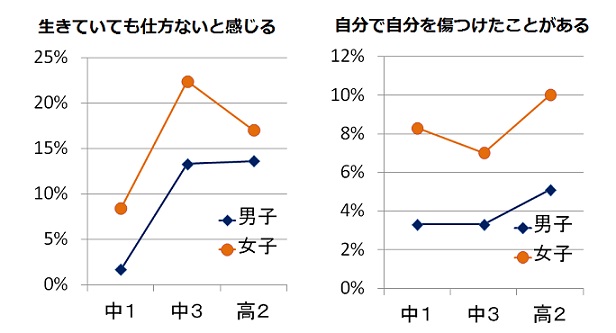

このグラフは日本の中高生を対象に、「生きていても仕方ないと感じる」「自分で自分を傷つけたことがある」という質問をした回答のまとめです。

こころのトラブルの中でも特に重大な問題が、死にたい気持ち(希死念慮)や自分を傷つける行動(自傷行為)です。これらは自殺につながりうる行動であるため、こころの治療を行う場面でもきわめて重視されています。

このグラフをみると、さきほどのうつや不安の傾向と同様に中学校で学年があがると、その頻度が増加しています。高校生でもやはり高い値を示しています。ここで示された頻度からは、「生きていても仕方ないと感じる」ことや「自分を傷つける」ことがそれほどまれではないことが示唆されます。

不適応

大きな生活上の変化やストレスの多い生活上の出来事があると、日常生活において適応が難しくなることがあります。例えば、学業の問題、友人関係の問題(特にいじめの問題)、本人または家族の病気、両親の不仲や死別などがあります。これには子ども自身の生まれつきの素因、敏感さなども関係します。

このような時に思春期では家族より友だちや外部の大人との関係を利用して問題を解決するようになりますが、男子は女子に比べ自力で解決しようとする傾向があります。また子どもはストレス要因が対処できると見込めると問題解決をしようとします。予防としては、そのことについて話し合ったり説明をしたりして状況を和らげたり、メンタルヘルスの教育やストレスへの対処法を考えておくことは大切です。

(データ いじめの問題は特に中学年代に多く、また相談できる人の存在が10%前後にいない事実も問題と考えられる)

アルコールの問題

子どもの飲酒については、増加してきており問題となっています。子どもは心身ともに成長過程であり、未熟であるため、アルコールの影響は精神的にも身体的にも大きいです。

脳は委縮し、骨の成長にも影響を及ぼします。急性中毒になりやすく命の危険に及ぶこともあります。

また、依存になりやすく、他の薬物(覚せい剤など)を経験することも多くなり、他の精神疾患を合併することも多いです。

子どもの多くは、好奇心や興味、周囲からの誘いなどをきっかけにはじめています。周囲の大人が子どものアルコールの害について十分に理解し、対応することもとても大切です。

発達障害

社会性の障害、コミュニケーションの障害、興味・関心の狭さなどがみられる広汎性発達障害(PDD)や、不注意、多動、衝動性などがみられる注意欠如多動性障害(ADHD)などがあります。

環境やライフイベント(虐待、家族の病気や死、両親の離婚、転居、学校でのいじめなど)からの影響を受けて、行動面や情緒面で問題を抱えるようになることがあります。その症状は上記のものとは少し違って見えたり、わかりにくかったりします。思春期の課題はPDD、ADHDの子どもにも平等に立ちふさがります。また、思春期になりますと、他者の気持ちに気づき始めたり、仲間関係を求める気持ちが生じますが、本音と建前、阿吽の呼吸などがわからず、「変わり者」と孤立したり、被害的な感情や怒りが強まったりします。