「計算機実習−情報収集の方法−」

担当:東京大学大学院教育学研究科

身体教育学コース研究生 日高 一郎

Last Update: 2000.8.4

0.はじめに −研究室のコンピュータ環境−

1.論文の構造 −文献検索の意義−

2.先行研究は、あるか?

2−1.MEDLINE

2−2.Web of Science

2−3.汎用サーチエンジン

2−4.インターネット学術情報インデックス

2−5.Reference Update

2−6.Current Contents

2−7.COMPENDEX Plus

2−8.Biological Abstract(BA)

2−9.SCI、SSCI、AHCI

2−10.雑誌記事索引データベース

2−11.その他のオンライン検索システム

3.参考文献のありかを探す

3−0.その前に...

3−1.オンライン・ジャーナル

3−2.OPACでさがす

3−3.東京大学継続受入雑誌目録

3−4.国立情報学研究所・総合目録データベースWWW検索サービス

4.現物を手に入れる

4−1.東京大学の図書館・図書室

4−2.他大学の図書館・図書室

4−3.国立国会図書館

4−4.外国の図書館

5.実習課題

6.質問の仕方

7.参考文献・リンク

実習内容

オンライン(インターネット)/オフライン上の情報源から、いかにして必要な先行研究を見つけ、入手するか、ということについて解説します。

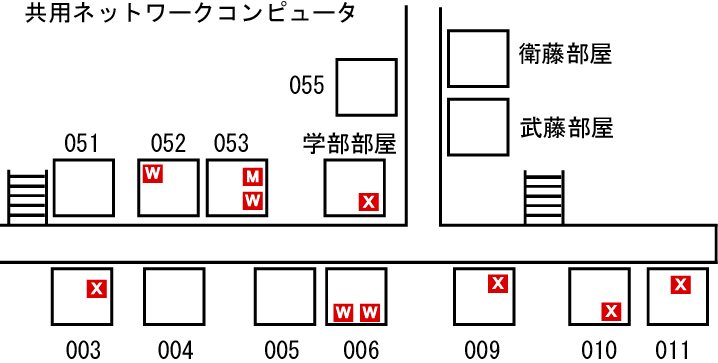

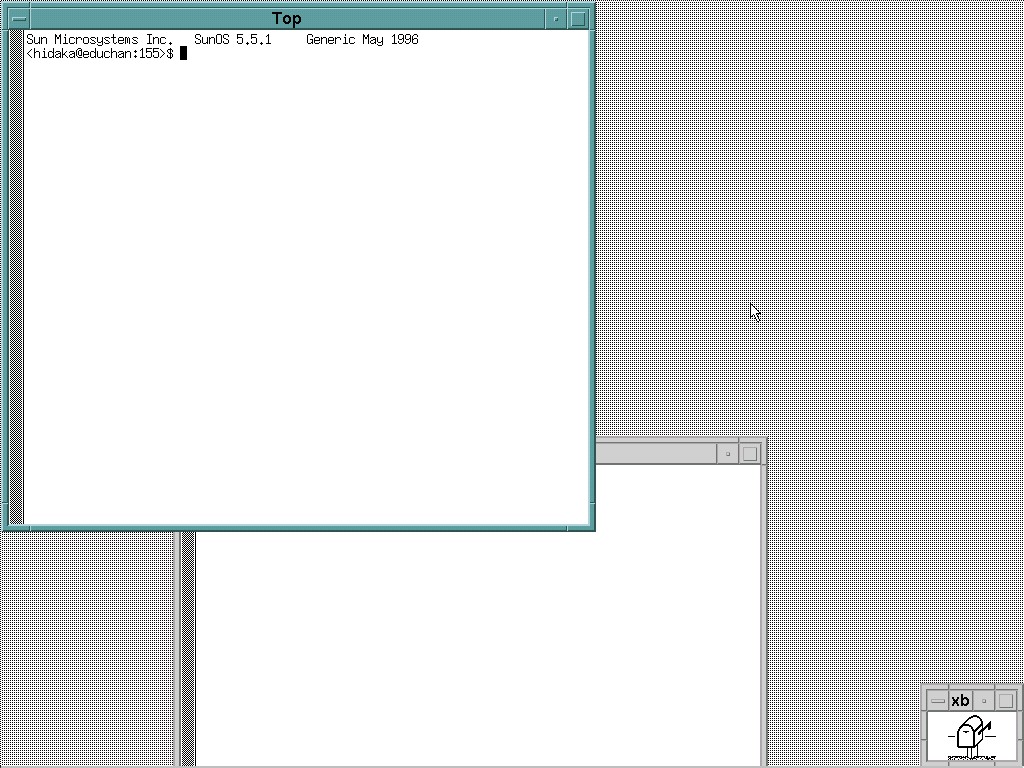

身体教育学研究室では、MS-DOS、Windows、Macintosh、UNIX(X端末含む)など、様々なコンピュータ、OSを使って研究を行っています。今回の学部実習では、学内LAN "UTnet" につながっているコンピュータを用いて情報検索を行います。学部生が気兼ねなく使えるコンピュータは、

といったところでしょうか。

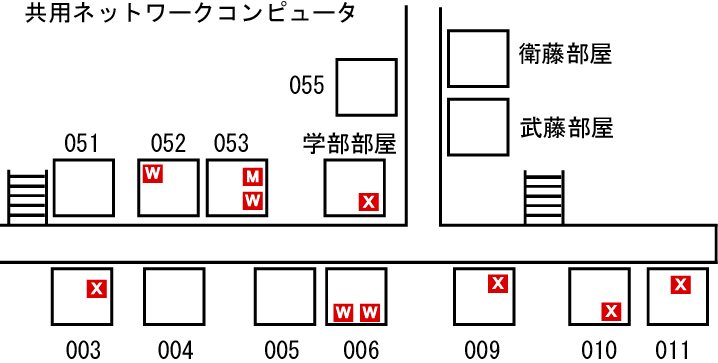

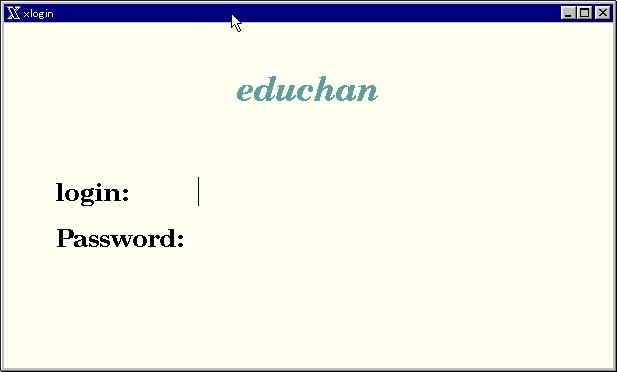

(1) X端末へのログインとログアウト

学部実習用のアカウントとパスワードを用いてログインします。X端末とは、1台のUNIXワークステーションを複数の人間が同時に使うためのクライアント型コンピュータです。

ログインすると、このような画面になります(縮小してあります)。

まずは、ログイン/アウトの仕方とnetscapeの起動方法を憶えてください(実習で説明します)。

(2) Windows95、98

電源をいれるとパスワードを聞いてきます。なにも入力せずに"OK"を押してください。"キャンセル"を押すと、ネットワーク機能がうまく働きません。起動後、カラープリンタ用のパスワードを聞いてくることがあります。006のコンピュータの場合は、"labpack4"と入力してください。

各コンピュータには、"usr" "users"というフォルダが必ずあります。この中に自分の名前が付いたフォルダを作り、この中に各自のデータを保存するようにしてください。デスクトップや"My Documents"フォルダに保存すると、消される

データ処理にはExcelが便利です。平均値・標準偏差を計算する方法、グラフの作り方ぐらいは憶えてください。

文章作成は、Wordを使うヒトが多いですが、私はあまり好きではありません。図表を張り込んだりすると、挙動がおかしくなります。また、読み込んだテキストファイルを独自形式で保存したりするので、後の計算処理が面倒になることもあります。

各ソフトから"印刷"を実行すると、ネットワーク上の共有プリンタに出力されます。006教室にはカラーレーザープリンタが、052教室にはモノクロレーザープリンタがあります。カラー印刷はコストが高いので、極力モノクロ印刷するようにしてください。

WindowsNTは、カラープリンタの管理を行っていますので、電源を落とさないようにしてください。

(3) DHCPサービス(執筆中)

自分の(ノートブック)コンピュータを持っている場合には、DHCPサービスを使うと非常に快適です。電話線でのインターネット接続(56kbps)の、最高約200倍の速度で接続できます。DHCPを使用するには、所定の申請書を提出しなければなりません。詳細は教育学部のホームページ(学外からは見ることが出来ません)を参照してください。

(4) ECC(教育用計算機システム)のメールを読む

学部生には全員ECCのメールアカウントが割り当てられています。本コースの学部実習や授業、レクリエーションの連絡等には、E-mailがよく使われていますので、こまめにチェックしておいてください。読み方は、学部ホームページを参照してください。

医学・理工関連の論文は、以下のような体裁をとることが多いです。

(1)タイトル

著者名と所属機関など。

(2)要旨(Abstract)

多少小さいフォントで、書体を変えて書かれることが多いです。

(3)序(Introduction)

この研究を行うに至った背景が説明されます。テーマの重要性、先行研究の成果と問題点、ブレイク・スルーの可能性...が示された後、本研究の目的が明示的に述べられます。(4)方法(Method)

同意書や倫理規定といった「手続き」や、被検者の特長実験プロトコル、データ計測の方法、分析方法、統計処理などが記述されます。文末にAppendixという章を設け、この中で詳細に解説することもあります。

(5)結果(Result)

図表を用いて結果を示します。

(6)論議(Discussion)

前章の結果を踏まえて、序で述べられた問題点を(多角的に)分析・考察します。先行研究との差異についても言及されます。また、本研究の限界も示されます。論議の末尾にまとめ(Conclusion)がつけられることが多いです。

(7)Appendix

上述。

(8)参考文献(Reference)

序や方法、論議の中で、先行研究の結果が引用され、この研究の結果と関連づけられたり、反論が加えられたりするのですが、先行研究を参照する形式としては、「フラクタル解析(1)」といった番号が用いられたり、「...が明らかになった(Yamamoto et. al 1993; Hughson and Yamamoto 1994b)。」のように、著者名と発表年のみ書かれたりします。いつ、どの雑誌(本)の、何ページに載っている文献なのかは、この章にまとめて書かれています。

このように、研究論文においては、先行研究と比較することによってオリジナリティを際だたせる、という手法が頻繁に使われます。また、論文を読んでいると、いろいろな疑問が生じることでしょう。この疑問を解決するには、本文中で述べられている参考文献を調べる必要があります。つまり、ある論文を深く理解するには、その背景となっている先行研究(本文中では引用されていない研究も含めて)を理解する必要がある、ということです。以下では、先行研究、なかでも英米で出版された論文の探し方と入手の仕方について解説します。

あるテーマについて調べてみたい、と考えたとします。そして実験なり調査なりを行って、ある事実がわかったとしましょう。しかし、過去に同様の研究が行われ、得られた知見がすでに周知の事実となっている場合、あなたが行った研究は、「科学的には」意義がないものとなってしまいます。一方、先行研究において見過ごされていた事実や、先行研究では到達できなかった知見が明らかになった場合には、あなたの研究は有意義なものとして、後々の研究の中で比較対象として取り上げられていくでしょう。

先行研究を調べる方法は、二つあります。一つは、教科書なり、科学論文なりに引用してある文献を集める、いわばclassicalな方法です。もう一つは、(ネットワーク上の)サーチエンジンにキーワードや著者名等を入力して検索する方法です。以下では後者を説明していきます。私が使う頻度が多いものから、紹介していきます。

東大で利用できる情報データベースは、今後さらに増えていきます。最新情報は、東京大学付属図書館のページに掲載されますので、日頃からチェックするようにしてみては、どうでしょう。

MEDLINEとは、「医学、看護、歯学、獣医学、保健医療分野から前臨床領域までカバーした文献データベースです。 1966年以降を収録しています。」(医学図書館9)

MEDLINEはオフライン(医図書内端末)でも、オンライン(telnet接続または専用ソフト接続)からもアクセスすることができます。

========= 以下は東大附属図書館のページを転載したものです =========

Web of Science"は、8,000誌を超える欧文雑誌の論文データベースです。

今回のトライアルサービスでは、1970年以降の約2,500万件の論文データを利用できます(下記注参照)。

■ "Web of Science"は、キーワードによる主題検索や著者名検索に加え、引用文献に注目した検索ができることが大きな特徴です。

■ "Web of

Science"では、「“この論文はどういう論文を引用しているか?”“この論文はどういう論文に引用されているか?”」といった検索が簡単に実現します。

更に、引用文献のリンクをたどることにより、新たな関連文献を見つけ出すことが可能です。

■ "Web of Science"は、これまでの引用文献索引データベース(SCI、SSCI、AHCI)をWeb版インターフェイスで提供します

========= ここまで=========

注:Web of Scienceは、まもなくイントラネット版の本サービスがはじまります。この本サービスは、1990年以降のデータのみとなります。したがって、1970年〜1989年までのデータを検索するなら今の内です!

注2:本サービスがはじまったようで、1990年以降のデータしか参照できなくなりました(2000.5.25)。

Web of Science: http://wos.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/wos/CIW.cgi

最近は、自分の研究成果をWWWで公表する研究者が多くなりました。したがって、YahooやAltavista等の汎用サーチエンジンで検索すると、関連研究や、その研究が参考とした文献について情報を得ることができるかもしれません。

などなど。研究機関によっては、スタッフリストや業績集をWWWに用意し、そこから個人のページへリンクを張っている場合もありますので、個人名やキーワードでヒットしないときは、機関名で引いてみるのもよいかもしれません。ちなみに身体教育学コースの場合には、http://www.p.u-tokyo.ac.jp/~tkwebというURLにコースのWWWページを設置しています。この中の「スタッフリスト」から、各教官、大学院生、研究生のページへジャンプすることができます。

例えばAltavistaやgooなどの検索エンジンでキーワード検索をすると、非常に多数のページがヒットすることがあります。100-200件ぐらいなら、何とかガマンして全部みることもできるでしょうが、それ以上になると、労力の割に得るものが少なくなってしまいます。そこで、教育・研究に必要な情報のみを検索できるデータベース、あるいはデータベースのデータベースが構築されてきました。東大でも今年から、「インターネット学術情報インデックス(試行版)」というシステムが公開されています。まだ、収録データベース数は少ないですが、将来的には非常に有用なツールになると思います。

Reference Updateとは、米リサーチ・インフォーメーション・システム社が販売している、科学論文検索システムです。毎週最新の文献情報がフロッピーディスクで送られてきます。051教室のWindowsにインストールされています。

Current Contentsとは、米ISI社提供の文献検索システムで、学術雑誌の最新号に掲載された論文を検索することができます10。東大内ではオンラインで検索することができます。telnet版(user ID: library)とWWW版、専用ソフト版があります。

1987以降に発表された工学系学術論文を検索できます10。telnet版(user ID: clib)とWWW版、専用ソフト版があり、操作方法は、Current Contentsと同じです(!)。

1985以降に発表された生命科学全般(生物学、実験医学、農学、薬学、生態学、生化学、生物工学、生物物理学など)の学術論文を検索できます10。telnet版(user ID: aglib)とWWW版、専用ソフト版があり、操作方法は、Current Contentsと同じです(!!)。

SCI(Science Citation Index)、SSCI(Social Sciences Citation Index)では、自然科学系/社会科学系の雑誌中の文献をキーワードや著者名から検索できます11。最大の特徴は、ある論文を引用している論文を検索できる、という点です。つまり、論文中にある「参考文献リスト」を辿っていく方法は、ひたすら過去のルーツを探って行くばかりなのに対し、SCI/SSCIを用いると、過去にあるテーマを研究した論文の内容が、その後どのような論文に受け継がれていったか、をみることができます(「歴史的な経緯」、というところです)。

SCI/SSCIは、上記 Web of Science に統合されています。また、総合図書館のメディアプラザでは、Windows版SCI/SSCI/AHCIを検索可能です。

Web of Science版との違いは、WOS版は1990年以降のデータを収録し、スタンドアローン版は1980年〜2000年のデータを収録している点、収録範囲はWOS版の方が広い、という点です。したがって、1980〜1989はWindows版、それ以降はWOSを利用するのが賢い選択です。

国内で刊行された学術雑誌中の論文、記事を検索できるシステムです。約9000誌、1975年以降の文献を、著者名、タイトル、雑誌名、キーワードで検索できます。

等を参照してみて下さい。telnet、WWWでアクセスするためのURLは、変更されることもあります。当該部局のホームページで確かめておくことも必要です。

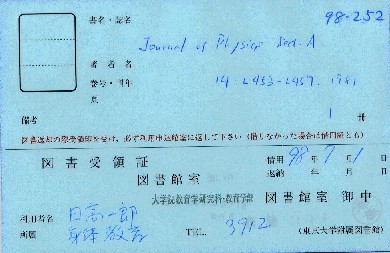

例えば Nature誌では、このような形式の参考文献リストを採用しています。

7. Benzi, R., Sutera, S. & Vulpiani, A. J. Phys. A14, L453-L457 (1981).

(Douglass, J. K., Wilkense, L., Pantazelou, P. & Moss, F. Nature, 365, 340, (1993)から引用)

最初の7は文献番号で、本文中では、global climate model7-10. というかたちで引用されています。Benzi, R., Sutera, S. & Vulpiani, A. は著者名、J. Phys.は雑誌の省略名、A14はSectionとVolume(巻)番号、L453-L457はページ、(1981)はその号の出版年です(発売された年ではありません)。

論文は、単独で保存されることはなく(別刷という手もありますが)、雑誌バックナンバーを冊子体にまとめた形で、図書館の書庫で保存されています。したがって、参考文献を入手するには、文献が掲載された雑誌がどこの図書館(室)に保存されているかを調べなくてなりません。

では、J. Phys.とはどんな雑誌でしょうか?省略名(Abbreviation)から正式名を割り出すのは以外と手間取ります。上記の場合には、「大気循環を数理モデルで表したときの確率共振現象について言及している部分の参考文献だから、きっとJournal of Physicsだな」と予想できる(?)のですが、省略名によっては全く思いつかないこともあります。そんなときにはどうするか?とりあえず、略称を検索システムに入力してみる、という手がメジャーです(調査中)。

また、省略名が似ている雑誌も多々あります。例えば、生理学をちょっとかじったヒトなら、"J. Phys"とくれば思わず、"-iology"、"London"、と連想してしまいます(実際には、"Journal of Physiology"は"J. Physiol."と略されています)。あるはずの巻・ページに論文が掲載されていない場合には、誤植以外にもこんな「思い違い」ケースがあるということを覚えておいて下さい。

最近は、過去の論文をオンラインで公開している雑誌(出版社)が増えました。これだとわざわざ図書館に借りに行かずとも、WWWページをクリックするだけで論文をダウンロードして閲覧/印刷することができます。文書の保存形式はPDFフォーマットが圧倒的に多いです。これを読むにはAdobe社が無料で配布しているAcrobat Readerというソフトが必要です。

オンラインジャーナルは、個人購読者か、契約研究機関からのみ、アクセスが許可される、という形式をとることが多いです。

では、どのような雑誌がオンライン化されているか?アクセスするためのログイン名とパスワードはなにか?「東京大学で利用できるオンライン雑誌検索」で調べてみてください。

OPAC(オパック、オーパック:Online Public Access Catalogue)とは、もともとは、誰もがオンラインでアクセスできる蔵書目録、という意味ですが、東大では、「オンラインで検索できる東京大学の蔵書目録のことを指す固有名詞」1で使われることが多いです。

簡単なガイダンスを見たい、というひとは東京大学付属図書館マルチメディア広報のページ2、もっと詳しく知りたい人は、東京大学農学部図書館のページ3を、もっともっと詳しく知りたい人は、東京大学付属図書館発行の「OPAC入門」4を見てください。また、枕のように分厚い業務用OPAC解説書もあります。

OPACには、telnet版とWWW版があります。

telnet版:opac.cc.u-tokyo.ac.jp

(漢字コードを、自分が使っている端末に合わせてください。educhanはEUCコードです。)

WWW版:http://webopac.lib.u-tokyo.ac.jp

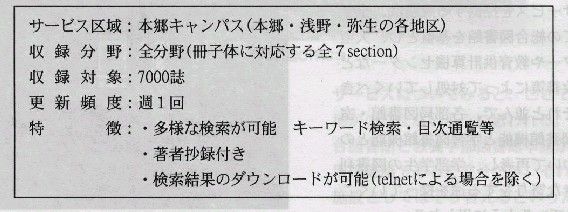

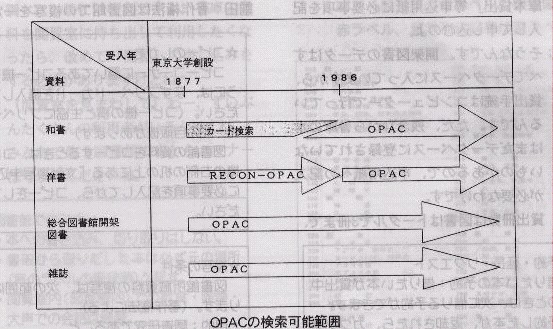

3-2-1. OPACの収録範囲1

3-2-2. 使えるコマンドたち

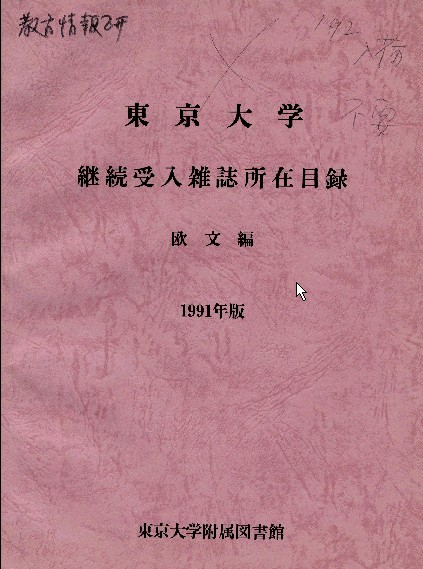

3−3.「東京大学継続受入雑誌目録 欧文編」でさがす(現在は不要)

OPACに入力されているのは、「データ登録時に所蔵されていた」資料です。ということは、雑誌の場合、現在は購読が打ちきられている可能性があります(結構あるんです)。そこで、比較的新しい先行研究をさがす場合には、「現在も継続して購読されている雑誌のリスト」である、「東京大学継続受入雑誌目録 欧文編」を使います。

OPACに入力されているのは、「データ登録時に所蔵されていた」資料です。ということは、雑誌の場合、現在は購読が打ちきられている可能性があります(結構あるんです)。そこで、比較的新しい先行研究をさがす場合には、「現在も継続して購読されている雑誌のリスト」である、「東京大学継続受入雑誌目録 欧文編」を使います。

「東京大学継続受入雑誌目録 欧文編」には、冊子体5とオンライン・検索システム6の2種類があります。

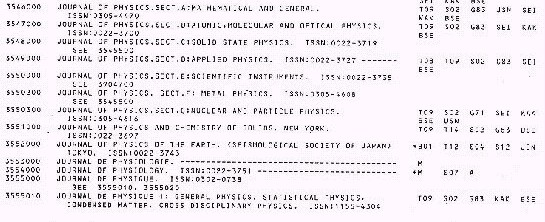

冊子体目録の表記

3−4.「国立情報学研究所・総合目録データベースWWW検索サービス(NACSIS Webcat)8」でさがす

以上2-2、2-3は、東大の図書館(室)にある資料の所在を探す方法でしたが、ものによっては東大になくとも他大学で所蔵している場合があります(時々あるんです)。こんな時には、NACSIS Webcatを使います。

(国立情報学研究所ホームページ8より引用、現在は所蔵登録数4900万弱、接続機関数732となっている。

ちなみに現在このグラフは公開されていない。)

「学術雑誌総合目録とは,全国の大学図書館などで所蔵する逐次刊行物を網羅したわが国で唯一の総合目録です。図書館間の文献複写サービスに必要不可欠なツールで,通称「学総目」と呼ばれています。」(国立情報学研究所)

Webcatができる前は、図書館の人にNACSIS CATで調べてもらったり、学総目で探したりしていました。学総目に限らず、冊子体、CD-ROMのデータベースを用いる場合には、最新の受入情報は反映されていない点に注意して下さい。

なお、文献検索は、図書室のカウンターで依頼・相談することもできます。プロの方々のコメントはやはり違います。ただし、研究者とは視点が多々違います。

さて、欲しい資料がどこにあるか、わかったら、次は現物を手に入れましょう。ここから先は「手続き論」で、非常に不毛な作業なんですが...

東大内の図書館(室)の場合には、それぞれ入館手続き、館内閲覧手続き、館外貸出手続きが違います。まずは、東京大学図書館・室の利用案内(WWW版15とパンフレット版があります。総合図書館カウンターで配布)をみて、確認して下さい。

教育学部以外の図書館(室)の図書・雑誌を持ち出したい(つまり、研究室でコピーしたい、ということです)場合、もっともよく使う手続きは、「相互貸借票」を使う方法です。

東大内で(かつ内部の人間に対して)すら利用方法が多岐にわたっているわけですから、他大学の図書館(室)の運営方針は、皆目分かりません。ただ、最近は自前でホームページを持っているところが多くなり、ここから情報を得ることもできます。ただ、いきなり行くよりは、やはり事前に電話等で問い合わせた方が無難です(不定期に閉館するところもあったりします)。

一般的には、所属する部局(私たちは教育学部図書室)の図書館で紹介状を発行してもらい、館内でコピー、という形式が多いようです。

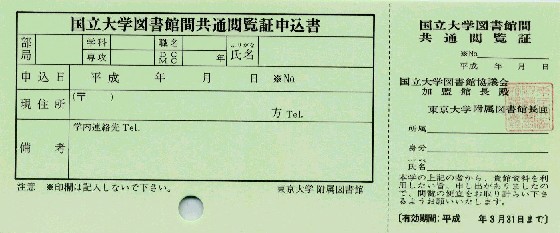

なお、大学院生の場合には、「国立大学図書館間共通閲覧証」というものを教育学部図書室で発行してもらえます。これがあると、国立大学の中央図書館ならばすんなり入れるようです(九大ではOKでした) [*]。

[*] 2000年7月より、共通閲覧証は廃止となりました。今後は、大学院生は学生証/身分証明書で利用できます。また、学部学生は従来どおり紹介状が必要です。

日本国内の図書館関係ホームページのリストは、こちら16。

「満20歳以上の方であれば、どなたでもご利用できます。」とのことなんですが、閉架式、貸し出し不可、一度に2冊まで、入手までに時間がかかる等、結構面倒なようです。詳細はこちら17。

学会発表等で外国に行ったとき、当地の大学図書館にふらりと入りたくなったりします(私だけか?)。会場が大学ならば、いろいろ便宜を図ってもらえそうですが、そうでない場合にはどうしたらよいか?よくわかりませんが、

といったところでしょうか。正式に利用したいのなら、事前にe-mailやFAXでコンタクトを取ることをおすすめします。リンクリストは、こちら18。

文献検索の経緯について、レポートを提出してください。

今回の学部実習に対する質問・意見は、身体教育学コース学生用メーリングリスト宛に送ってください。具体的なアドレスは、授業で教えます。このアドレスにメールを送ると、身体教育学コースの大学院生、学部生全員にメールが配送されます。

以上。