研究

研究領域について―

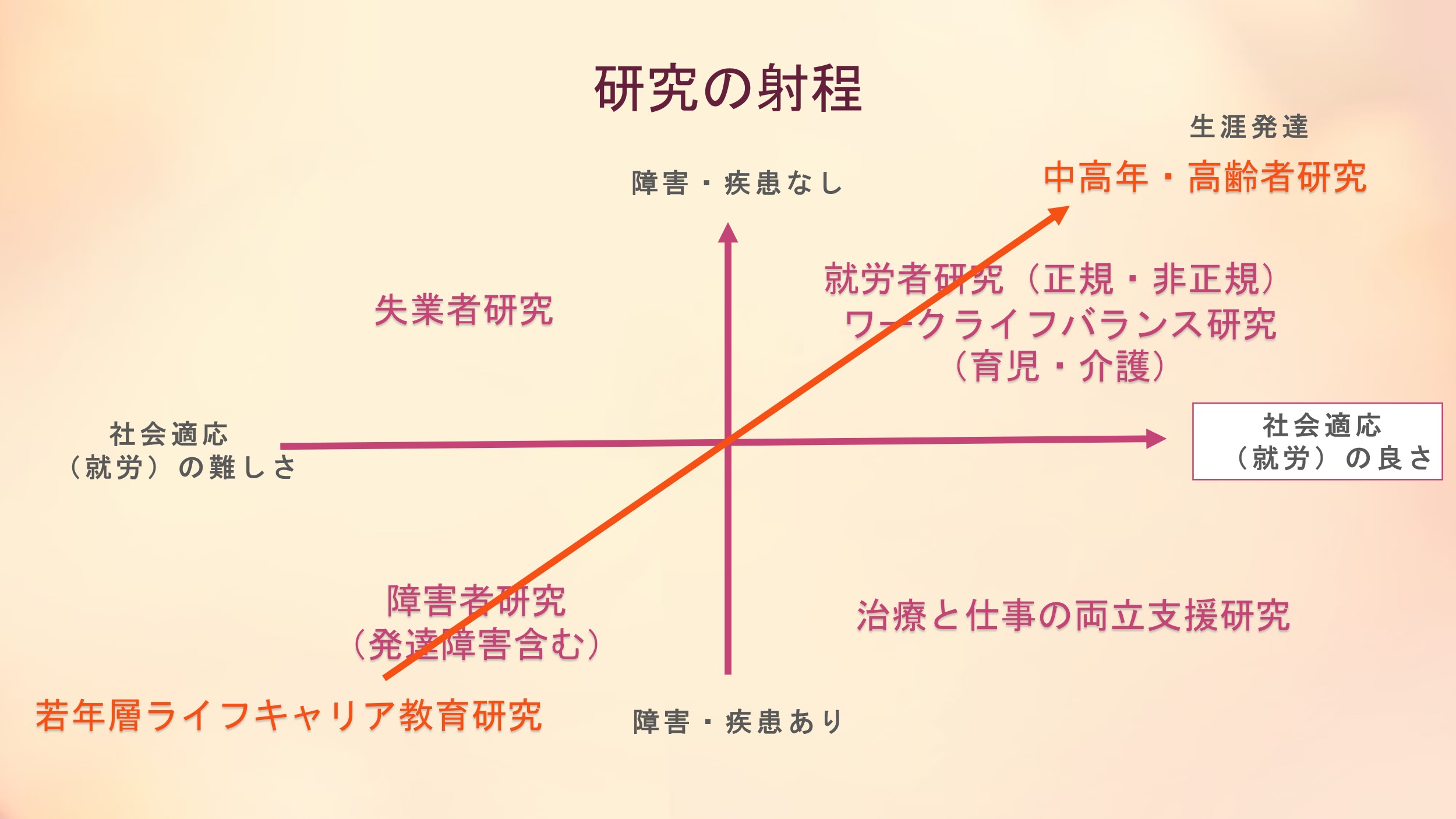

失業については、特に日本における失業の心理的ストレスにつながると考えられる失業者に対するスティグマについて検討してきました。

また、失業して初めてわかる就労の機能についても検討してきました。

しかし、働いていなければ辛くて、働いていれば辛くないというわけではありません。

むしろ働いている中の辛さもあることから、就労者研究も行ってきました。

就労者研究では、非正規就労やワークライフバランスに関する研究をしてきました。

さらに、働いていても途中で病気になったり、生涯を持つということもあり得ます。

治療と仕事の両立支援にも分担として関わりました。

これは連携がテーマとなっています。

しかし、一番難しい状況にあるのが、障害や疾患があって就労ができない状況です。

これに関しては障害者の就労や、発達障害者の地域支援研究をしています。

これは個人に対してはライフキャリアレジリエンスを高める支援、環境に関しては地域の支援につながるための支援について考えてきました。

研究スタイルについて―

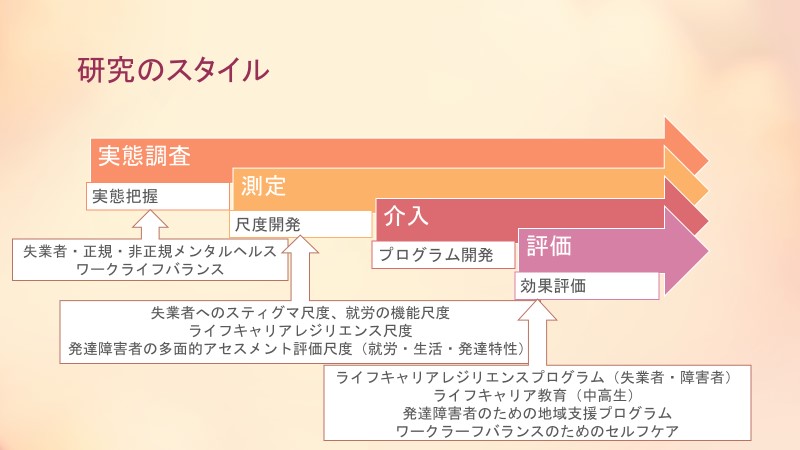

まずは実態調査を行い、必要に応じて、実態把握をするために必要な尺度開発を行います。さらに、介入プログラムを開発・実装し、作成した尺度を用いた評価を行います。

大事にしているのは、研究ベースだけでなく、現場で使いやすい尺度やプログラムにしたいということです。ただし、プログラムに関してはどこでどう継続的に実装していくかは容易ではありません。

まだまだ道半ばですが、社会システムの中にうまく組み込んでいただけるものを作っていきたいと考えています。

なお、これまでの研究は、多くの研究者の先生方と一緒にチームとして行ってきました。

多くの協力やチャンスをいただいております。

チームと連携は、実践だけでなく研究にも欠かせません。

今後も良いご縁がいただけると嬉しいです。

研究内容について―

研究テーマと競争的資金の研究課題は以下となります。

1.産業領域の心理的支援に関する研究

リストラされた失業者の心理に着目し、失業者の心理的体験を質的、量的に解明する研究を重ねてきました。さらに、就労者を対象とした研究としては、非正規雇用や育児や治療など思うように働けない状況に注目した研究やワークライフバランスに関する研究を行っています。

研究課題名:「中高年の失業体験と心理的援助」<主担・終了>

研究課題名:「失業者の心理の理解に基づいた心理的援助に関する研究」<主担・終了>

研究課題名:「失業者への心理的援助プログラムの開発と効果評価-海外の実践に日本文化を融合して」<主担・終了>

研究課題名:「非正規雇用の健康影響に関する国際比較研究」<分担・終了>

研究課題名:「ワークライフバランスの向上を通じた労働者・夫婦・親子の健康支援に関する研究」<分担・終了>

研究課題名:「企業・産業保健スタッフ・医療機関の連携による両立支援システムの開発」<分担・終了>

研究課題名:「ウィズ/ポストコロナ時代のワーク・ライフ・バランス:育児期共働き世帯の精神的健康」<分担・継続>

研究科題名:「いきいき・つながり職場づくり:孤立・孤独を予防する包摂組織の社会実装」<分担・継続>

研究科題名:「COVID-19関連失業者の心理的ストレスと包括的支援ー環境と個人へのアプローチ」<主担・継続>

研究課題名:「福祉業界における離職予防・再就職支援の実証」<主担・継続>

2.ライフキャリアレジリエンスに関する研究

ライフとキャリアを生き抜くためのライフキャリアレジリエンスに注目した研究を行っています。様々な対象に発展していますが、中高生や就職後の定着やストレスへの対処が課題となりうる障害者、失業者のプログラムを開発しています。また、現在は、地域コミュニティの中で“人生の踊り場”を支援する研究として「踊り場ラボ」を立ち上げて、地域との共生の実践と研究に関する研究を進めています。

研究課題名:「高校生におけるキャリア教育の課題-失業に焦点をあてたキャリア教育の有効性の検討から」<主担・終了>

研究課題名:「社会に生きる学力形成をめざしたカリキュラム・イノベーションの理論的・実践的研究」<分担・終了>

研究課題名:「就労支援におけるライフキャリアレジリエンスの研究」<主担・終了>

研究課題名:「レジリエンス向上を目的とする地域と連携したキャリア教育プログラムの開発と評価」<分担・終了>

3.地域・コミュニティ支援に関する研究

就職や継続的就労の困難事例の一つとして発達障害に注目し、コミュニティアプローチによる多職種協働やチーム支援という視点から研究を進めています。

研究課題名:「成人の発達障害の多面的評価ツールと心理教育プログラムの開発-チーム支援に向けて」 <主担・終了>

研究課題名:「COVID19 による心理的ストレスと対処 日本と韓国の国際比較研究

Psychological Stress and Coping in COVID19; A Japan Korea Comparative Study」<主担・終了>

4.グローカルな心理支援に関する開発

個人主義的なコントロールを志向するアプローチの限界から、日本固有の心理療法である内観療法に注目し、現代日本の心理的援助の在り方について検討してきました。近年ではマインドフルネスについても体験的に検討するとともに個人臨床への活用可能性について検討しています。

研究課題名:「内観面接者の面接技法に関する研究-面接者養成を目的とした教育プログラムの開発のために」<主担・終了>

5.医療領域

「WHO 統合国際診断面接第5版(CIDI 5.0)日本語版の開発と信頼性・妥当性の検証および活用のための体制整備に資する研究」<分担・終了>

ACHD先天性心疾患の就労に関する研究<参画・終了>

歯科医療における心理的援助と歯科医師教育に関する研究<参画・継続>

6.その他

人工物工学研究センター 社会連携講座 「サスティナブルな ヒューマンセントリック次世代ものづくり」 ポジティブ感情分科会<協力教員・継続>

東京大学 総括プロジェクト機構「QualityとHealthを基盤におくサービスエクセレンス社会システム工学」総括寄付講座<担当教員・継続>