臨床実践

心理療法のアプローチについて―

心理支援について、個人の内面を深く掘り下げるような心理療法のイメージを持つ人もいるかもしれません。

もちろん内面を丁寧に理解することはとても重要ですが、ケースによってはそれだけではうまくいかないことがあります。

そのような時には、その人が生きている現実的な環境や社会を視野に入れる必要があります。

そして、個人と環境の接点をケースに合わせて微調整するのが、心理職の職人技だと思っています。

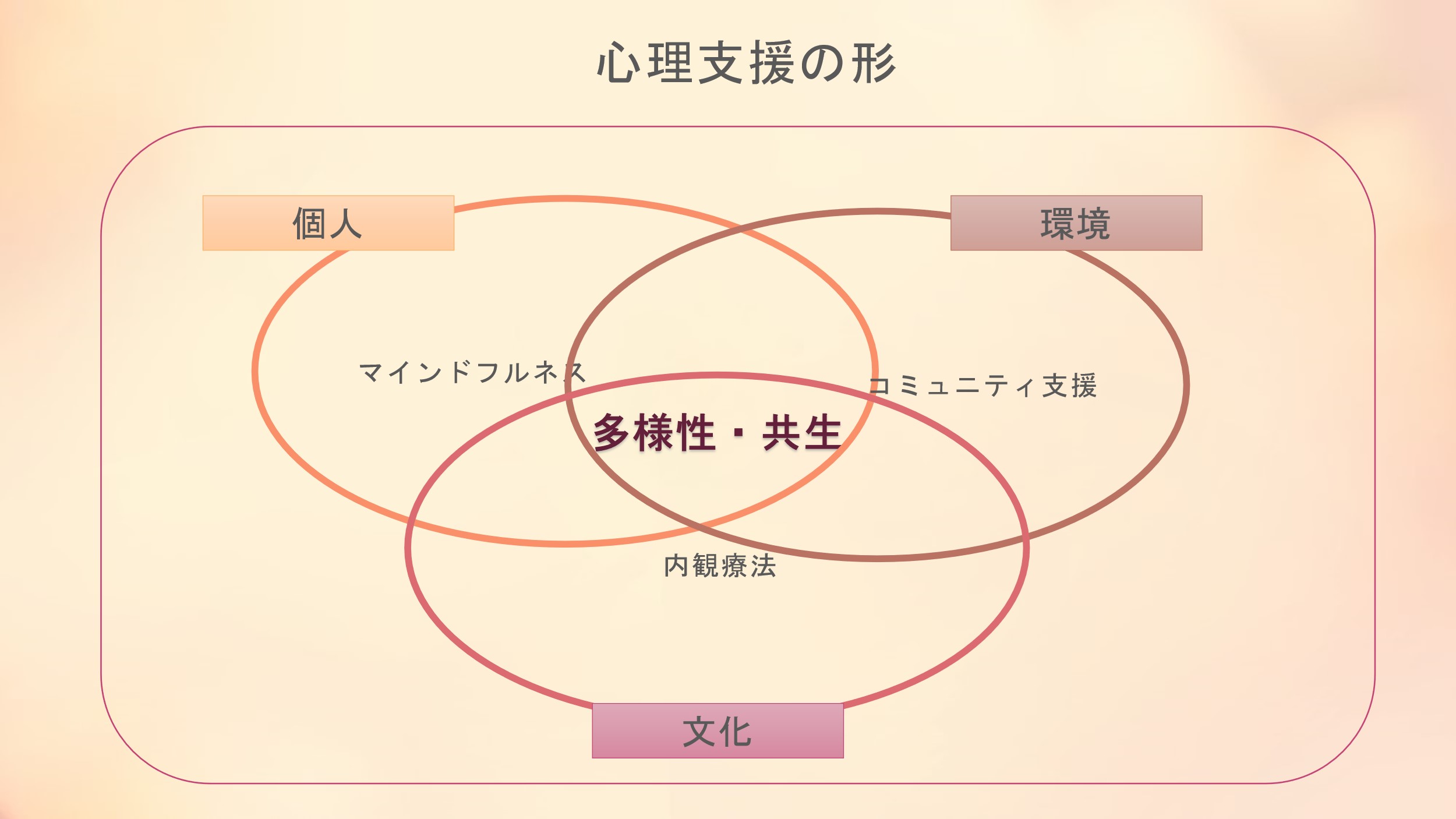

つまり、個人か環境かではなく、個人も環境もであり、大事なことはそのバランスを調整する作業です。

そのため、大事なのは特定の心理療法ではありません。

今目の前にいるクライエントにとって、よりよい個人と環境のバランスを調整するために役に立つものが何かをアセスメントし、それを可能な形で支援として具体化することが重要です。

もちろん、アセスメントや支援をする際に、心理療法はどれも大事です。

私自身、コミュニティ心理学が学びたくて臨床心理学の世界に入りましたが、来談者中心療法に基づく対人援助の基本を学び、精神分析に触れ、認知行動療法を学んできました。標榜するのはおこがましいものの、ユング心理学も家族療法も、ブリーフセラピーも私の臨床の根底に息づいています。さらに、日本で開発された内観療法や森田療法、最近ではマインドフルネスにも関心を持っています。

・・・いよいよ節操がないと思われるでしょう。私の臨床は、節操がないのが特徴です。

しかし、めちゃくちゃに学んだり、使っているわけではありません。

新しい心理療法を学ぶときは、必然性をもって必死に学んできました。

そして、多くの優れた実践者の先生方と直に触れ合う機会に恵まれ、そこから単なる知識や技法には収まらない実践者の在り様を肌で学ばせていただきました。

したがって、心理療法のアプローチとしては、敢えて何も標榜しないことにしています。

もう少し強く言えば、特定の心理療法の人にはなりたくないとすら思っています。

ただし、それは何もしないということではありません。

できるだけ多くの心理療法を習得した上で、今目の前にいる人にとって最適な支援は何かを、常に自分自身で考え続けなければならないと思っています。

まずは、目の前にいるクライエントに全身全霊で向き合うこと、クライエントのアセスメントをするだけでなく、実践者としての自分自身や、自分が置かれた組織においてできることを精査して、そこからオーダーメイドな支援を組み立てることが重要だと思っています。

当然、必要に応じて、より良い支援につなげる必要がありますが、それはクライエントだけでなく、心理職自身が他の支援者に支えられているということでもあります。

ここで必要となるのが、チームや連携です。

昨今、臨床心理学の世界でもBio-Psycho-Socialというモデルが重視されていますが、心理職ができることは限られています。

チームにとって心理職は何ができるか、どう役に立つかを自覚し、全体の中で自らを最適化するという視点を持つことが重要だと思っています。

これはもはや○○療法という次元を超えて、どの心理職にとっても必要な視点となるでしょう。

心理支援の視点―

日本で教えられている多くの心理療法は海外から輸入されたものですが、日本ならでは、あるいは東洋やアジアならではの支援ができると良いと思っています。

このように考えるのは、心理支援をする社会のコンテキストを大事にしたいからです。

それには時代性や地域性も含んだ文化も含まれます。

日本的なもの、東洋的なもの、アジア的なものとは何かについては、これからもっと考えていきたいと思っていますが、心理療法においては西洋的な心理療法におけるコントロールモデルとは違ったモデルが重要な気がしています。

特にVUCA※1という言葉に示されるような不確実な社会や時代を生きている今、確かなものや絶対的なものを追い求めること自体が難しくなっているように思います。そんな中で、何かをコントロールしようとすればするほど、思い通りにならない苦しさも生じるでしょう。

そんな社会や時代においては、心理療法においても、問題に直接的に向き合い、それを取り除く医療モデルではなく、問題も含めた全体の視点から自分自身に向き合うことが重要だと思っています。

これを受容モデルと表現する人もいるかもしれませんが、ここで重要なことは“受け入れる”のではなく、“受け止める”ことだと思います。

現実を受け止める中で、そこから、その人らしく主体性を持って自分の人生の物語を紡いでいけるような、そんな支援ができれば嬉しいと思っています。

その際に、もう一つ重要となるのが、個人が生きる環境です。

私たちは他者や関係性の中で生きていますが、それは現実的あるいは物理的なものだけでなく、心理的なものでもあります。

つまり、他者の中に生きている共同体感覚です。

それが助けになることもあれば、生きづらさにつながることもありますが、私たちはそんなパラドクスに満ちた難しい現実を生きているのだと思っています。

そんな現実を生きるためのキーワードが多様性や共生です。

実は、私が関心を持っている心理療法のいくつかは、この受容モデルと多様性・共生という点でつながっています。一見関係なく見えるかもしないコミュニティ心理学と内観療法、マインドフルネスにはいずれもこれらの視点が含まれているように思っています。

※1 VUCA:Volatility(変動制)、Uncertainly(不確実)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字。

心理支援のフィールド(領域)について―

私自身は元々は病院臨床からスタートしています。

精神科病棟がメインの地方の病院、市民病院の小児科、大学病院の精神科などが臨床の出発点でした。

そこでわかってきたことは、医療の現場では薬物療法がメインとなることが多く、心理支援で関わるにはかなり重篤化してしまっているということです。

もちろん、そういう現場における心理支援は、だからこそやりがいがあるのも事実です。

ただ、私自身はコミュニティ心理学でも重視されている予防が大事だと考えているため、できるだけ医療の患者さんとしてではなく、その前段階に、社会の生活人として生きている場の中で支援がしたいと考え、徐々に、学生相談や産業臨床にフィールドを転じてきました。

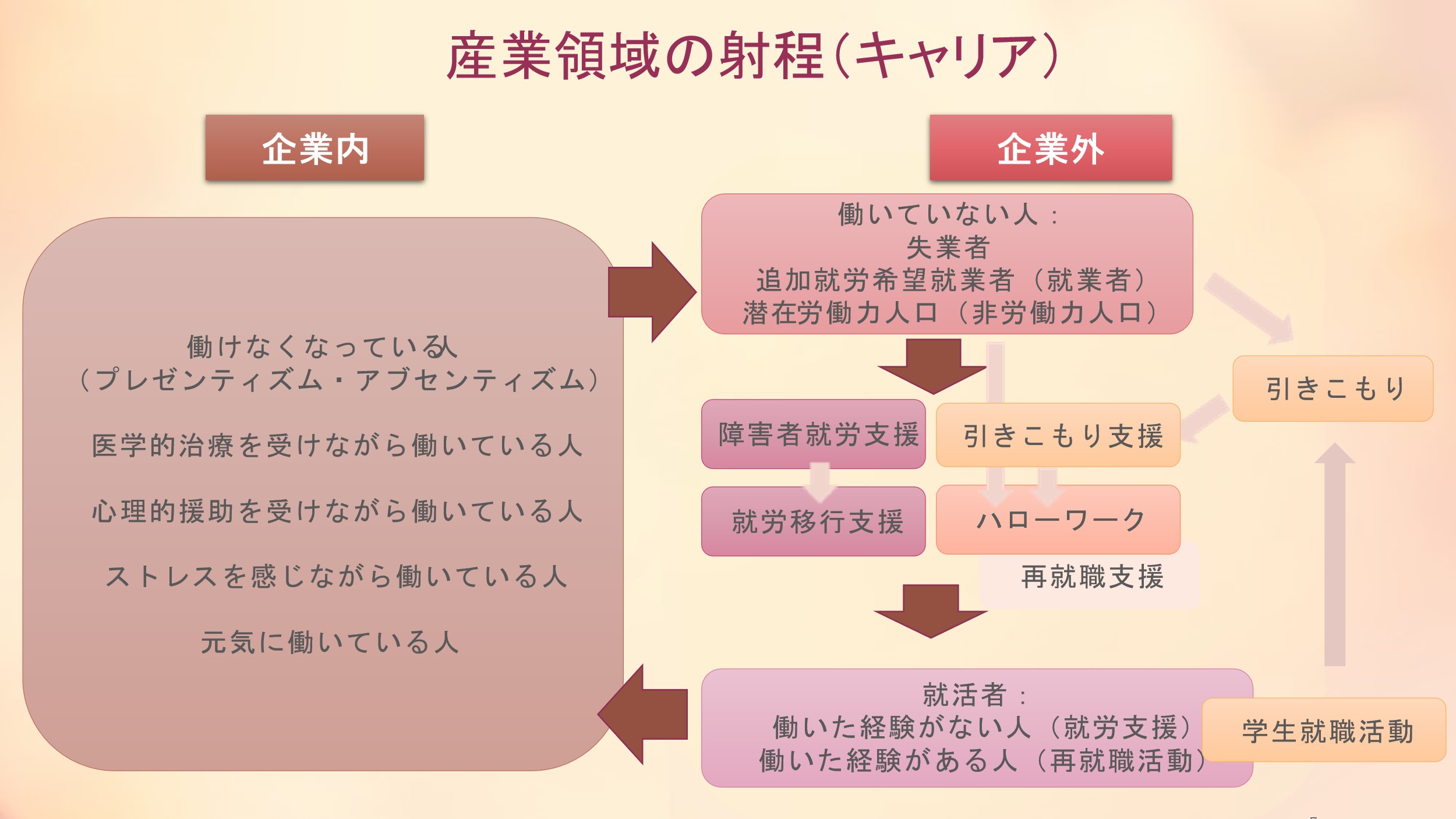

今は、臨床領域を尋ねられると「産業領域」とか、「働く人のメンタルヘルス」と答えています。実際に、企業や再就職支援会社で心理職をさせていただいています。

しかし、私自身が重要視しているのは、単に企業のメンタルヘルスの改善や、労働者の機能向上というわけではなく、その人がその人らしいライフキャリアを歩むことです。

一般に、産業領域の心理支援は、企業の中の支援だと思われがちですが、私自身は再就職支援会社でも仕事をしています。

これは離職した人のキャリア支援をするところです。

また、私の研究は失業者研究からスタートしています。

既に、終身雇用や年功序列といった働き方は崩壊しつつあり、働き方そのものが大きく変化してきていますが、誰もが必ずしも安定的に職に就くのが難しくなる可能性があると考えてきました。

そのため、産業領域の心理支援といっても、必ずしも働いている状態を想定しているわけではありません。働きたいのに思ったように働けないという状態も含めています。

人の生きづらさは働いていても働いていなくてもあり得るからです。

さらには、働くことは生きることとでもあるため、働くことを考える時には必ずどう生きるかも考える必要があると思っています。

ライフキャリアやレジリエンスを高める支援に関心があるのはそのためです。

また、昨今では、ワークエンゲイジメントという概念もあり、ネガティブな側面だけでなく、ポジティブな側面が重視されています。ポジティブな側面を重視するのは医療とは違う心理職の特徴だと思っています。

企業の中におけるポジティブな支援としては、仕事での自己実現や生産性を高める上ではワークエンゲイジメントが重要だと思っていますが、私自身が目指しているポジティブな支援は、“多様性や共生を実現するコミュニティの実現”です。

どんな人もその人らしく存在することが認められる、声にならない声を大事にする、そんな思いやりのある社会となることを願っています。

理想論に聞こえるかもしれませんが、それは詰まるところ組織の生産性につながると同時に、個人のwell-beingとライフキャリアの実現につながると信じています。