|

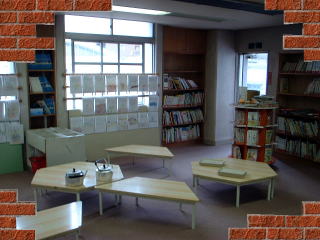

本校には驚くことに図書館というものが存在しない。その代わりに、各学年に設けられた右のような多目的スペースの一部に学習に必要な資料といったものが配置されている。図書館の不在は一見不自然なもののように感じられるが、しかしこれは総合学習などで資料を必要とする際ににすぐに使用することができ、今後の学習形態の多様化にも十分に対応できるばかりか、子どもの身近なところに資料があるため子どもの学習意欲の誘発にも非常に効果的である。これまで、図書館が存在していた時代には一部の生徒にしか活用されていなかった図書というものが、こういった配置にすることで最大限に活用される用になったことは非常に生徒にとっても学校にとっても有益なことである。

|

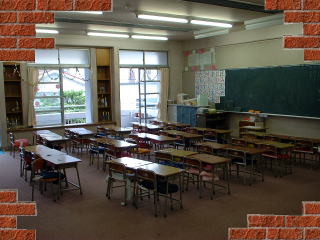

従来の教室 形態に近い教室も確かに存在はしているのであるが、従来のものと決定的に異なる点は、他の教室(スペース)との関係性にある。従来の教室は他のスペースと自室を完全に遮断し、独立した形で存在、空間の連続性を絶っていたのに対し、本校の従来類似型教室は多目的スペース・オープンスペースとの空間の連続性をあくまで保持し、各教室と連続的・一体的に構成する方針をとっている。これにより、一斉授業以外の多様な学習へ展開するときに必要に応じて即座に対応できるその「柔軟性」を体現している。

|

|

|

この学校で特に目を引いたのがこの「バリアフリーの充実」である。この学校の作りを大雑把に言うならば、基本的に中央が吹き抜けなっていて、その周りに巻きつくかたちで教室と廊下が連続して配置されている構造となっている。が、特筆すべきは、通常の学校に比べて階段が圧倒的に少なく、そのほとんどが左に記載されているような傾斜のゆるい廊下となっている点である。しかも、割合的に少ないどの階段にも、しっかりとした手すりが設置されていた。こうした充実したバリアフリー設備は、これまで不自由な学校生活を強いられてきた子どもたちに対し大きな活動範囲と自由をもたらす点で、非常に意味のあるものであるといえる。 |

ここは主に全体朝礼などの全体でのまとまった行事を行うときに主に使われる大規模な多目的ホールになっている。上下階を吹き抜けによってつなぐ事で異なった階、ゾーンに連続性を持たせおり、これは学年間の交流や情報交換を促進させる上で非常に効果的である。また、子どもたち自身も、視覚的な広がりの中で閉塞感を感じることなく、伸び伸びと自由に行動でき、活動が外へ外へと広がっていくという点で、豊かな人間性育成にも大きく寄与しているといえる。 |

|

|

一見普通の授業風景のように思えるが、実は非常に興味深い授業風景なのである。というのも、手前側の左の方を向いて学習に取り組んでいる子ども達は総合学習の一貫として新聞作りに励んでいるのに対し、前方方向を向いている子ども達は漢字の補習を行っているのである。これはオープンスペースでのみ可能となる学習形態であり、個に応じた学習の展開が見られた一場面であった。 |

カーペットに座っての学習。修学旅行の打ち合わせをしている最中の風景を映したもので、生徒たちは非常にリラックスした表情で先生の話に耳を傾けていた。カーペットという柔らかい素材を使っており、かつ床に座って聞くという学習形態が、子どもたちに無意識の柔軟性を与えているように思えた。そして、特に驚いたのは、このリラックスした状態の中で必然的に失われがちな「緊張感」というものがきちんと保たれていた事である。左の写真を見てもらっても分かるように、全員がしっかり先生の方に視線を向け、十分に耳を傾けている。オープンスペースの欠点ともなりがちな「緊張感の保持の困難さ」を見事に克服している光景だった。(ただカーペット素材だと掃除がしにくく、子どもに(雑巾がけやほうきで掃くといった)掃除をさせるという習慣が身につけさせにくいといった先生側の声もある |

|

|

先生方のスペースである。私自身も鮮明な記憶として残っていることだが、かつての教官室というのは何か生徒にとっては近づきがたい、少々恐ろしいといったイメージが付きまとっていた。そのため、ちょっと何か相談があったり、質問があったりしてもしても、生徒側から行くのははばかられるような空間だった。しかし、本校はそういった教官室的なスペースは一切無く、常に生徒と先生が視覚的にも、空間的にも非常に近くなっている。これはまず生徒の側にとって、相談・質問等の先生への働きかけが格段と容易になることで、学校生活がより円滑なものになるという意味で非常に有益であるばかりでなく、先生の側にとっても生徒に対して目が届きやすく、いじめの防止や生徒の安全性の確保にも役立つものである。 |

玄関から出ると普通の学校はそのまま運動場につながっていくものであるが、本校は少々その造りに特殊性が見られる。左の写真を見てもらえば分かるとおり、この学校は玄関と運動場との間にある一定のスペースを設けている。そして、注目したいのはこのスペースが子ども達の遊びとコミニュケーションの場になっているということである。学校というものは授業以外の場での情報交換・相互交流にも大きな重要性をもっている。こうしたちょっとした空間が、子ども達の下校時などの遊びやコミニュケーションを誘発し、その人間性、社会性育成に大きく貢献するという意味でこのスペースの存在は大きいといえる。

|

|

|

従来の学校とは何ら変わりの無い運動場である(サッカーゴール、鉄棒、etc,,,)が、一つ注目すべきは前の写真にあるようなスペースとの連続性である。玄関前のスペースから運動場へのスペースにかけて、その空間が外へ外へと連続して広がることで、生徒達自身の活動も外へ外へと広がっていく。これは、子ども達の自然な遊びの誘発をうながし、健やかな人間性と健康的な体作りにとって効果的であるといえる。 |