企業のメンタルヘルス対策における課題とその解決に向けた今後の展望

本論文の目的は,企業のメンタルヘルス対策と従業員の精神的健康度との関連,及び,労働時間や職場環境といった労働環境と精神的健康度との関連について検討を行い,企業のメンタルヘルス対策の導入や実践において,どのような課題があるのかについて考察するとともに,その解決に向けた提言を行うことである。

上記目的に向けて,本論文では,第I部で研究の展望として,本論文における問題意識を述べ(第1章),先行研究及び調査を概観し,問題点について指摘した上で(第2章),本論文の目的及び構成を整理した(第3章)。続く第II部では,企業のメンタルヘルス対策に関する従業員の認識に基づく諸検討として,研究1(第4章)から研究5(第8章)までの5つの研究を行った。最終の第III部では,第II部で行った5つの研究を整理して総合考察を行い(第9章),さらに,より適切な企業のメンタルヘルス対策の導入と実践に向けた提言を行った(第10章)。

第I部から第III部のそれぞれの概要は,以下の通りである。

第I部(第1章〜第3章):研究の展望

第1章では,日本における企業のメンタルヘルス対策の取組状況と近年の動向を概観し,サービスギャップや対策の実効性に関する問題点について整理した。企業のメンタルヘルス対策の取組割合は年々上昇しており,ストレスチェック制度の義務化などの法令の整備が進んでいる一方で,そうした対策が有効に機能しているかについては明確ではなく,精神疾患による労災認定件数は増加傾向にあり,こうした状況は,日本における企業のメンタルヘルス対策の大きな問題であると考えられることを指摘した。

第2章では,上記の問題意識を受けて企業のメンタルヘルス対策に関する実態調査及び先行研究を概観し,企業のメンタルヘルス対策についてのプロセス評価の必要性について指摘した。企業のメンタルヘルス対策は,取組割合が高まっているものの,主にコストの観点から取組が選ばれている可能性がある。他方,従業員を対象としたメンタルヘルス対策の介入効果に関する先行研究からは,様々な介入法において一定の効果が実証されているものの,そうした介入法がどの程度実践されているかは明確でない。このことから,取組が適切な形で導入・実践されているかについての検討の必要性を指摘した。

第3章では,第2章で概観した実態調査及び先行研究を踏まえ,本論文の目的を示し,本論文の構成を提示すると共に,従業員の認識を手がかりに検討を行うことの意義と限界について整理した。

第II部(第4章〜第8章):企業のメンタルヘルス対策に関する従業員の認識に基づく諸検討

第II部では,個別の研究結果について記載した。第4章の研究1では,企業のメンタルヘルス対策の実態を把握するために,従業員を対象としたWebアンケート調査を実施した。その結果,企業のメンタルヘルス対策の取組有無,取組数,取組パターンに関する従業員の認識は,いずれも精神的健康度と関連していないことが示された。このことから,企業のメンタルヘルス対策において,介入効果研究で効果が実証されているような適切な介入法が選択されていない可能性や,そうした介入法が選択されていても従業員に利用されていない可能性,従業員に利用されていても表面的なものになっている可能性が考えられ,企業のメンタルヘルス対策におけるプロセス評価の必要性がより明確に示された。

第5章の研究2では,従業員の「勤務先のメンタルヘルス対策の取組に対する満足度」を聴取し,精神的健康度との関連を検討した。また,その満足度の理由に関する自由記述回答から,満足度の要因について質的な検討を行った。その結果,企業のメンタルヘルス対策への満足度が高い程,精神的健康度が高いことが示唆されており,その満足度の要因としては,取組の内容以前に,「職場環境や従業員に対する会社の理解や配慮」「メンタルヘルス対策制度の整備」「メンタルヘルス対策制度の周知」が重要であり,その上で,メンタルヘルス対策の機能として「チェック機能」「セーフティネット機能」「アクションの受け手機能」があることが満足度につながることが示された。このことから,こうした従業員の満足度が,プロセスを評価する際の指標の一つとして活用できる可能性が示された。

第6章の研究3では,企業のメンタルヘルス対策の実践において,従業員の積極的な参加や対策への理解の促進につながると考えられる従業員の認識として「企業のメンタルヘルス対策の効果や役割への期待」に注目し,そうした期待が,組織要因と個人要因とどのように関連しているのかについて検討を行った。その結果,企業のメンタルヘルス対策の効果や役割への従業員の期待は,企業のメンタルヘルス対策の取組有無の認識に加えて,企業規模や組織風土といった組織要因,援助要請スタイルや対策への関心といった個人要因に影響される可能性が示された。このことから,従業員の企業のメンタルヘルス対策の効果や役割への期待を高めることは,彼ら/彼女らの主体的な利用につながりうるという点で重要であり,組織要因や個人要因との関連を踏まえて,期待向上に向けたアプローチを行うことの重要性が示された。

第7章の研究4では,研究2で検討した企業のメンタルヘルス対策への満足度と,研究3で検討した企業のメンタルヘルス対策の効果や役割への期待について,両者の関連を検討した。その結果,勤務先のメンタルヘルス対策の満足度に関わらず,取組認識がある方がない方よりも従業員の期待が高く,また,取組認識がある場合は,その取組に満足していることが期待の高さにつながる可能性が示された。さらに,そうした従業員の満足度を高めるためには,心理・メンタルヘルス関連サービスへの関心を高めることが有効である可能性が示唆された。

第8章の研究5では,従業員の労働時間や職場環境といった労働環境と精神的健康度との関連について,東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターのパネルデータを用いて,時間的な前後関係を考慮した分析を行った。その結果,先行する労働時間や職場環境及びその変化量が,後続の精神的健康度と関連することが示された。この結果は,組織特性によって左右される従業員の労働環境が彼ら/彼女らの精神的健康度に影響を及ぼす可能性を示唆するものであり,組織の特性が,企業の業績のみならず個人の健康や満足度にも影響するというNIOSHの健康職場モデルを支持するものであると考えられた。このことから,企業のメンタルヘルス対策において,その取組を従業員の福利厚生の観点のみで捉えるのではなく,企業の経営管理や経営戦略といった視点からも捉え,企業全体の取組として実践していくことがよりよい取組につながる可能性が示された。

第III部:総合考察及び提言

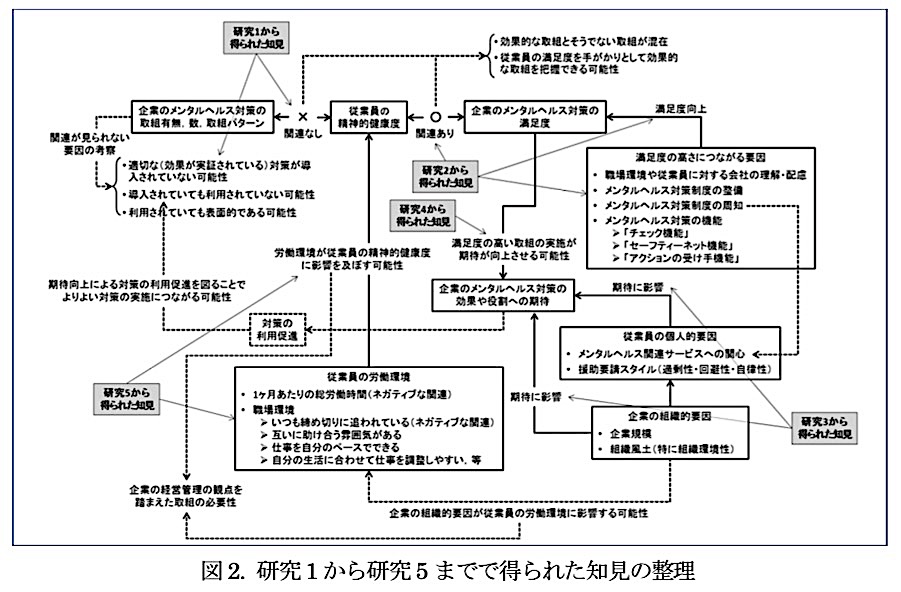

第9章では,第II部で実施した研究1から研究5までの結果を整理した(図2参照)。また,得られた知見に基づき,企業のメンタルヘルス対策の適切な導入と実践に向けた課題が「企業のメンタルヘルス対策の導入・実施プロセスにおける従業員個人と企業経営双方の視点からの最適化」であり,3つの具体的な課題(「多様な専門性の協働による対策実施体制の確立」「企業と従業員双方の視点からのメンタルヘルス対策の目的の最適化と測定可能な指標の設定」「対策の周知と理解・動機付け促進」)に特徴付けられることを示した。

また,本論文の意義及びオリジナリティについて,(1)企業のメンタルヘルス対策の取組状況についての従業員の認識と精神的健康度が関連しないことを示し,その結果から企業のメンタルヘルス対策におけるプロセス評価の必要性について考察を行った点,(2)企業のメンタルヘルス対策の取組に対する従業員の主観的評価である満足度とその要因について検討し,満足度を手がかりとすることが,適切な取組の実践につながる可能性を示した点,(3)企業のメンタルヘルス対策の効果や役割への従業員の期待について検討し,組織要因や個人要因との関連を明らかにすると共に,期待向上が取組の段階的な実施・導入につながる可能性を示した点であることを整理し,さらに,労働環境が従業員の精神的健康度に影響を及ぼす可能性を示し,企業経営の観点からの取組が求められる点を指摘できた点についても,重要な示唆であったことを整理した。一方で,インターネットモニターを対象としている点や従業員の認識と客観的事実のズレを検討できていない点,明確な因果関係を検討できていない点が本論文の限界であり,こうした限界を克服する形で知見を積み重ねていくことが必要であることを指摘した。

第10章では,今後のより適切な企業のメンタルヘルス対策の導入や実践に向けてどのような枠組みや取組が求められるかについて,第9章で整理した課題に沿って提言を行った。多様な専門性の協働に向けては,企業のメンタルヘルス対策の枠組みについて,ネガティブ側面からポジティブ側面へ,個人の効果から組織の効果へそれぞれ拡張し,企業という組織において行われるメンタルヘルス対策であることの特性を踏まえ,ポジティブ面を含めた企業全体の取組として捉えることの必要性について述べた。また,企業と従業員双方の視点からの対策の目的の最適化と測定可能な指標の設定のためには,枠組みの拡張に対応する形で個人レベルと組織レベルそれぞれの目的を設定し,それらの目的を関連付けて各領域の専門家・実務者間で共有し,対策の段階や実施上の制約に合わせながら測定可能な指標を設定していくことが求められることを述べた。さらに,企業のメンタルヘルス対策の理解・動機付け促進に向けて,企業と個人の双方に対する働きかけが必要であり,企業に対しては,単にメンタルヘルスの専門知識を伝えるだけでなく,企業経営の観点から従業員のメンタルヘルスの重要性を示すことのできる専門家や機関の育成が求められ,個人に対しては,既存の仕組みや利用可能なコンタクトポイントを活用・拡張しながら,理解と動機付けを促進させていく必要があることを示した。