ICTを活用した留学生メンタルヘルス支援システムの研究

―日本語学校の中国人留学生を対象に―

第1部 背景と目的(第1〜3章)

日本に滞在する留学生のメンタルヘルス支援は留学生支援の課題のひとつになっている。大学では留学生の支援が行われつつあるが,日本語学校の留学生のメンタルヘルス及びその支援は注目されてこなかった。これまでの先行研究より,日本語学校の留学生は多くのストレスを抱えており,メンタルヘルスの問題を引き起こすリスクが高いと考えられる。日本語学校の学生の7割以上が修了後に日本の大学へ進学することや日本語学校に在学する期間は日本文化に適応する過程の初期段階に当たることから,日本語学校という早い段階でのサポートや支援を優先的に講じる必要があると考えられる。

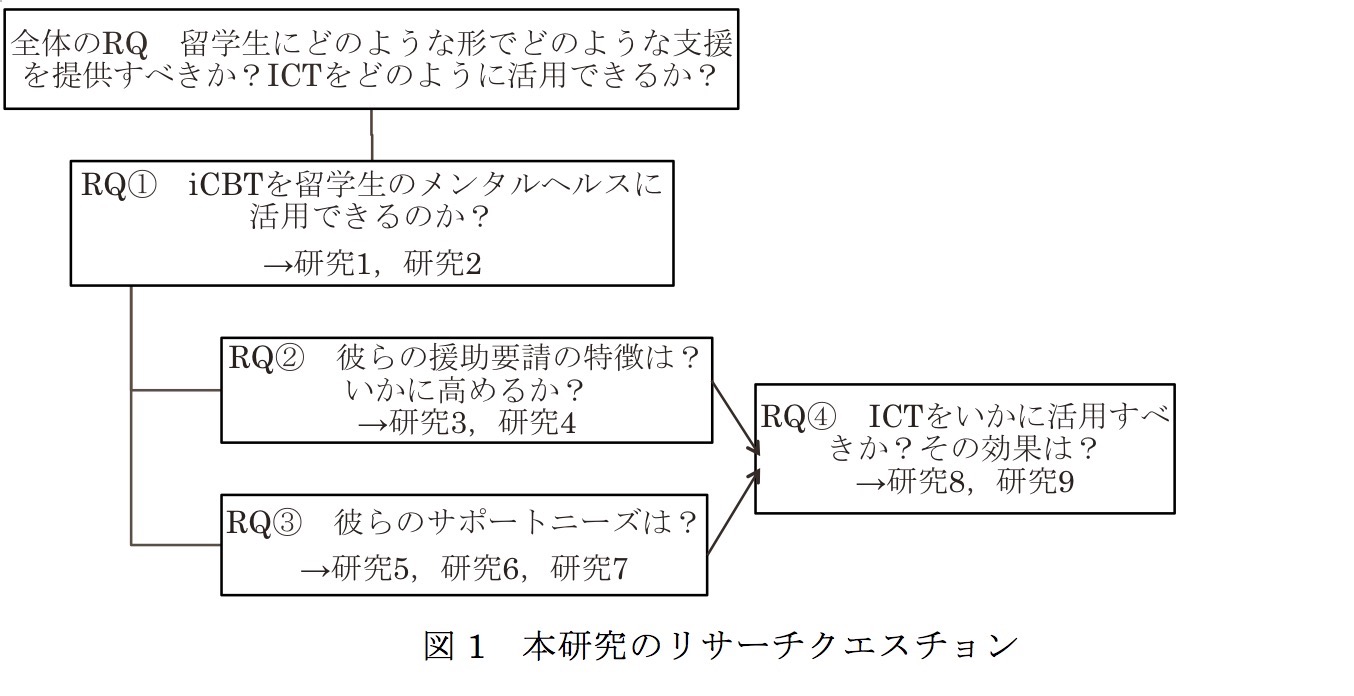

そこで,第1部では先行研究のレビューを行い,日本語学校の留学生を支援する上での課題を指摘し,ICTの活用可能性を示した。その上で,日本語学校の留学生にとって援助を求めやすい適切な支援システムはどのようなものか,そのような支援システムを構築するためにICTをいかに活用するかということを全体のリサーチクエスチョンとして設定した。さらに,全体のリサーチクエスチョンを細分化し,一連の調査研究と実践研究を行った(図1)。

なお,本研究は留学生の中で一番割合が大きい中国人留学生を対象とした。

第2部 中国人留学生におけるiCBTの活用可能性とその限界(第4〜5章)

第2部では,リサーチクエスチョン①に応じ,中国人留学生のメンタルヘルスにおけるiCBTの活用可能性を検討することを目的とした。第4章では,iCBTのひとつであるMoodGYMの中国語版を日本語学校の中国人留学生400名に導入した結果,利用率が6%と低いことが明らかになった。利用者の特徴としては全員CES-Dのカットオフポイントを超えており,抑うつ傾向を持つ対象が多数であったことが明らかになった。しかし,先行研究によると,対象者のうち抑うつ傾向を持つ者が6割もいると推測され,今回MoodGYMの利用に至ったものは一部に過ぎないことが明らかになった。多くの中国人留学生は問題を抱えながらも,問題に気づいていない,問題に気づいてもMoodGYMを利用して改善しようと思わないなどの理由で利用に至らなかったと考えられた。

この結果を受け,第5章はMoodGYMを利用するかどうかを決めるに至るまで,どのような意思決定のプロセスを経ているのかを明らかにすることを目的とした。その結果, MoodGYMの【初期印象】が利用するモチベーションとなり,MoodGYMによって【ニーズ・期待】が喚起される中で,対面援助とMoodGYMのメリット・デメリットを比較検討が行われ,利用するかどうかの意思決定を行うというプロセスが明らかになった。この結果から, iCBTは対面援助を補う援助方法のひとつとして応用できるが,これだけでは不十分であり,彼らに効果的かつ適切な支援を提供するためには,彼らの援助要請の特徴に配慮し,彼らのニーズにあった支援システムが必要であると考えられた。この研究を踏まえて,利用しやすい支援システムの構築に向けてリサーチクエスチョン②③が立てられた。

第3部 中国人留学生の援助要請の特徴(第6〜7章)

第2部では,彼らに効果的かつ適切な支援を提供するためには,彼らの援助要請の特徴に配慮し,彼らのニーズにあった支援システムが必要であると考えられた。そこで,第3部はリサーチクエスチョン②に応じ,彼らの援助要請の特徴と影響要因を明らかにすることを目的とした。

第6章では,A日本語学校を取り上げ,この日本語学校の中国人留学生のメンタルヘルス状態及び彼らの援助要請の特徴を明らかにした。その結果,彼らの多くのメンタルヘルスヘルス状態は良好ではないにも関わらず,問題認識しておらず,援助要請もしないということが明らかになった。この結果より,彼らが客観的に自分自身の状態を把握することの難しさや抑うつへの知識不足の可能性が示唆された。

第7章では,中国人留学生は何故援助要請しないのか,どのような要因が彼らの援助要請行動に影響しているのかを明らかにすることを目的とした。彼らの援助要請行動に関わる一連の意思決定のプロセスに影響する要因を検討した結果,中国人留学生の場合,家族サポートの高さ,原因認知のうちライフイベント要因が関連していることが明らかになった。この結果から,彼らの家族サポートを高めることや要因認知に関する心理教育が援助要請行動の促進に繋がる可能性が示唆された。

第4部 中国人留学生のサポートニーズの実態(第8〜10章)

第4部は,リサーチクエスチョン③に応じ,実践活動を通して,彼らが求めるニーズを明らかにすることを目的とした。実践活動を通して彼らのニーズを明らかにするためにも,彼らにとって適切な支援システムを模索するためにも,彼らが勉強生活を送る場である日本語学校というコミュニティに入っていく必要があった。この必要性に応じて,筆者はA日本語学校にて,学生相談室の実践を始めた。第8章では,A日本語学校における学生相談室の立ち上げとその運営の実践について報告した。

第9章では,学生相談室の実践から,来談者のニーズを明らかにすることを目的とした。2年間の相談記録をKJ法により分析した結果,彼らのニーズは単一的なものではなく,学習から生活まで,また心理性格から異文化適応までと多岐にわたることが明らかとなった。また,彼らは進学・進路の悩みを多く抱えており,2次的にメンタルヘルスの問題を起こしていることが示された。この結果から,彼らにメンタルヘルスの支援を提供すると同時に,進学・進路などの支援も含め,彼らのニーズに応じ幅広く支援を提供すべきと示唆された。

第10章では,学生相談室に来談しない留学生も対象に含め,彼らが抱える段階的サポートニーズを明らかにすることを目的とした。来日3ヶ月未満と来日6ヶ月以上の中国人留学生と対象にそれぞれ,フォーカス・グループ・インタビューを行い,収集されたデータを質的分析方法を用いて分析した。その結果,来日期間が長くなるにつれて,彼らが抱える困難とニーズが変化していくことが明らかになった。来日初期の支援不足により,問題を解決されないままでいると,来日期間が長くなるにつれて,抱える困難の緊急度,深刻度が増すことが示唆された。したがって,初期の段階から彼らに支援を提供することが求められると考えられた。また,彼らが抱える困難やニーズの変化に合わせて,支援してく必要性が示唆された。

第5部 ICTを活用した中国人留学生のメンタルヘルス支援システム(第11〜12章)

第11章は,リサーチクエスチョン④に応じ,中国人留学生の支援にICTを用いた試みの可能性とその効果を検討した。具体的には,第3部と第4部の研究結果に基づき,彼らのニーズに応じて,援助要請の特徴に配慮した支援システムの構築を目指し,その効果を検討した。彼らの幅広いニーズに応えることと援助要請を高めることの2つを目標とし,Websiteのアプローチを用いた。第3部で明らかとなった,彼らの援助要請の特徴及び関連要因に基づいて,彼らの援助要請を高めるようにWebsiteのコンテンツを工夫した。同時に,第4部で明らかとなった彼らのニーズに合わせて,彼らが必要とする情報をWebsiteのコンテンツに組み込んだ。その効果を検討するために,学生相談室に加え,Websiteを3段階に分け,学生に支援システムとして提供した。結果として,Websiteのコンテンツ自体の有用性及び援助要請を高める効果が得られた。この結果から,ICTを活用した中国人留学生への支援の可能性が示唆された。

第6部 総括(第13章)

第6部では,第5部までの研究から導かれる知見とその限界をまとめ,臨床心理学研究・実践における意義と今後の研究・実践に向けての展望を示した。

本研究は日本語学校の中国人留学にとって利用しやすい支援システムの構築において,彼らのニーズに合わせることと援助要請を高めることの重要性を示したと同時に,支援システムにICTを活用する必要性と有効性を示した。本研究は留学生支援への新たなサービスの枠組みを提案した。

最後に,本研究の意義として,臨床心理学研究の視点から,これまで研究も実践も十分行われてこなかった日本語学校の留学生を対象として,研究と実践を行ったとこに意義があると考えられる。また,実践活動から彼らのニーズを明らかにしたこと,援助要請研究において,影響要因を明らかにした上で,影響要因の変容を目指した介入を行ったことで有意義な知見が得られたと思われる。臨床心理学実践の視点からは,臨床心理学実践の対象となる個人とコミュニティへの支援においても,臨床心理学実践の目的となる予防と介入においても意義があると考えられた。