中学・高校生のためのうつ予防心理教育プログラムの開発・評価研究

問題と目的

近年,日本における中学生・高校生の高い抑うつ傾向が注目されており,早急な対応が課題となっている。もっとも早い段階での有効な介入には「予防」があげられるが,海外では以前より一般人口を対象とした予防的介入として心理教育プログラムの開発・実践がなされており,効果が示されてきた。日本においても同様のプログラム開発・実践研究が発展しつつあるが,中学生を対象とした研究は少なく,また高校生を対象とした研究はこれまでにない。また,実施されてきたプログラムについても,明確な効果を示したものが少なく,学校への導入可能性についても,セッション数や実施者の観点から厳しいと考えられるものも多い現状がある。こうした課題を踏まえ,本研究では独自に,一般の中学・高校生を対象とした,学校現場に導入しやすい形式のユニバーサルタイプのうつ予防心理教育プログラムの開発・実践を行い,その効果を検討することを目指した。

試行版プログラムの開発と修正

まず,国内外の先行研究におけるプログラムの介入要素等を基礎とし,またこれまで扱われてこなかった「対反芻」の要素を取り入れた,試行版プログラムの開発を行った。プログラムは全6セッション(1回50分)であり,1心理教育,2感情と思考の気づき,3感情と思考の関連,4認知の再構成,5対反芻の5つの構成要素からなっていた。関東の都市部公立A高等学校での実践の結果,プログラムは明確な抑うつ改善効果を保持していることが示され,うつの一次予防や二次予防につながるような効果も見出された。ただし,対象者の人数の少なさや効果検討の不十分さなど,課題も示された。

完成版プログラムの開発と評価

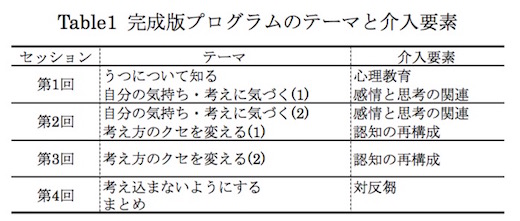

そこで,試行版プログラムの修正点を整理し,それらを盛り込んだ完成版プログラムの開発を行った。プログラムはより学校に導入しやすい形式にするために全4セッション(1回50分)とし,1心理教育,2感情と思考の関連,3認知の再構成,4対反芻,の4つの構成要素からなるものとした(Table1)。

対象者は,関東の都市部公立B中学校の中学3年生計165名と,関東の都市部公立C高等学校の高校2年生・3年生計71名であった。このうち,中学生対象の実践では,ランダムに選択された3クラス97名をプログラム実施群とし,2クラス68名を統制群とした。また高校生の対象の実践では,心理学(選択科目)を受講した35名をプログラム実施群とし,他の選択科目を受講した36名を統制群とした。

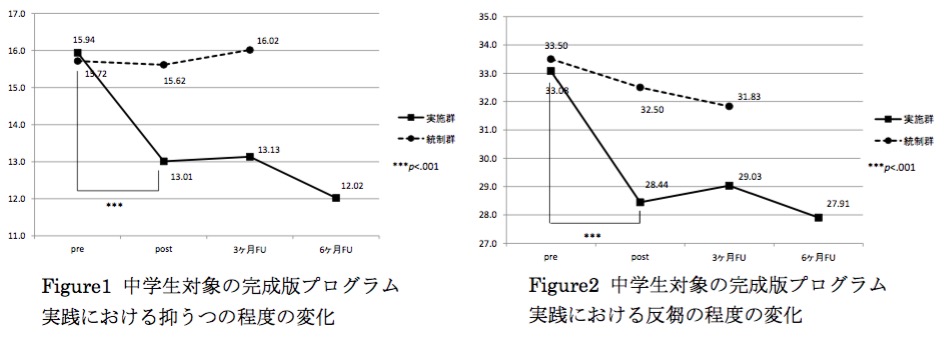

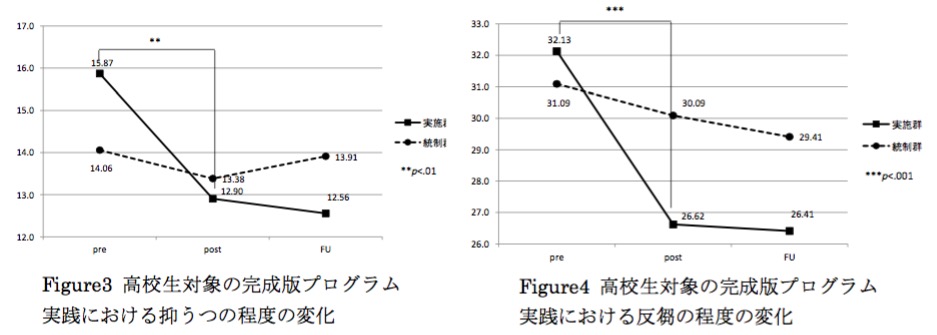

プログラム評価は,プログラム理解度,CES-D日本語版(島他,1985)で測定した抑うつの程度,ネガティブな反すう尺度(伊藤・上里,2001)で測定した反芻の程度,そして感想データによって行った。なお,評価尺度の測定は,中学生対象の実践では,プログラム実施前後,3ヶ月後,6ヶ月後(実施群のみ)の計4回,高校生対象の実践では,プログラム実施前後と3ヶ月後の計3回実施した。

実践の結果,まず理解度については,中学生・高校生共に高い水準で保持されていることが示され,いずれの対象者もプログラムの内容を十分に理解していたことが示された。

次に分散分析の結果,まず中学生対象の実践においては,抑うつの程度・反芻の程度共に時期×群の交互作用が有意であったため,単純主効果検定・多重比較を行ったところ,プログラム実施群では実践前後で抑うつの程度と反芻の程度に有意な減少が示された(Figure1,2)。このことから,本プログラムには明確な抑うつ・反芻改善効果が得られたといえる。また,プログラム実施3ヶ月後及び6ヶ月後のフォローアップ段階において,プログラム実施後の抑うつの程度と反芻の程度が維持されていることから,抑うつ・反芻改善の維持効果もまた見出されたと考える。

次に,高校生対象の実践においては,抑うつの程度では時期×群の交互作用が有意傾向,反芻の程度では有意であったため,単純主効果検定・多重比較を行ったところ,プログラム実施群では実践前後で有意な抑うつの程度・反芻の程度の減少が示された(Figure3,4)。このことから,明確な反芻改善効果が得られたと共に,抑うつ改善効果の傾向が示唆されたといえる。また,プログラム実施3ヶ月後のフォローアップ段階において,プログラム実施後の抑うつの程度と反芻の程度が維持されていることから,中学生対象の実践と同様,抑うつ・反芻改善の維持効果が見出されたと考える。

以上のことから,本プログラムには一定の抑うつ・反芻改善効果と,その維持効果が見出されたといえる。これは,本プログラムが目指したうつ予防効果を示唆するものである。なお,感想データの分析からも,対象者がうつ予防への効力感を得たことや,自分自身や周囲のうつ予防への意欲を獲得したこと等の,対象者と周囲を含めた一次予防や二次予防につながる効果が見出された。より対象者を増やした実践や長期的なフォローアップ調査は必要であるが,ユニバーサルタイプのプログラムでは抑うつ改善効果が得られにくいとされていること,また本研究では全4セッションという学校現場に取り入れやすい短い回数でのプログラムを実施したことを踏まえると,本プログラムで以上のような様々な効果を見出せたことは,今後に繋がる有益な知見であると考える。

ティーム・ティーチング版プログラムの開発と評価

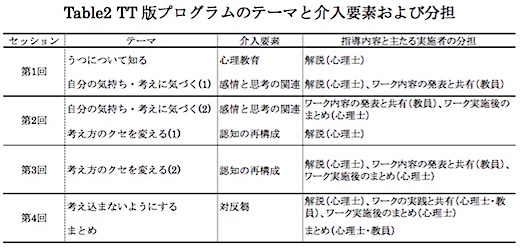

また,完成版プログラムをさらに学校現場に導入しやすい形式にするため,教員とのティーム・ティーチング(以下TT)の形式を取り入れた,TT版プログラムの開発も行った。プログラム概要は完成版プログラムと同様であるが,実施者について,心理教育や認知の再構成の解説などの専門的な内容は筆者が,解説後に行うワーク内容の共有やテーマへの導入など実際のスキルの練習や流れのポイントとなる箇所については教員が,それぞれ主な指導者となるなど,役割分担を行った(Table2)。

対象者は,関東都市部の公立D中学・高等学校の中学3年生3クラス計120名であった。このうち,ランダムに選択した1クラス40名を心理士実施群,1クラス40名をTT実施群,1クラス40名を統制群とした。

プログラム評価は,完成版プログラム実践時と同様,プログラム理解度,抑うつの程度,反芻の程度,そして感想データによって行った。なお,評価尺度の測定は,プログラム実施前後の計2回実施した。

実践の結果,まず理解度については,心理士群・TT群共に高い水準で保持されていることが示され,いずれの対象者もプログラムの内容を十分に理解していたことが示された。

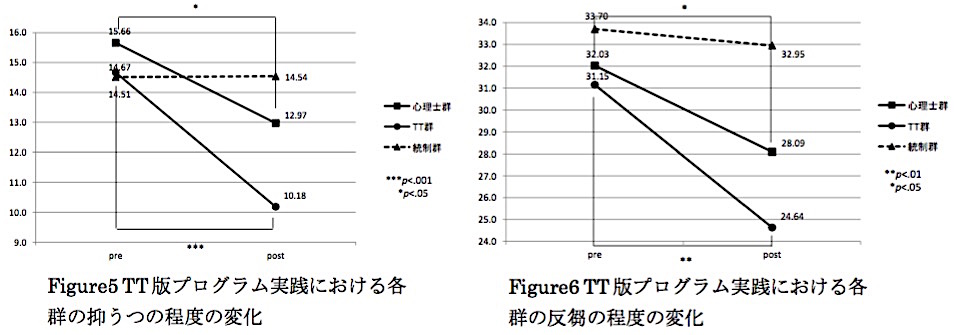

次に分散分析の結果,抑うつの程度では時期×群の交互作用が有意,反芻の程度では有意傾向であったため単純主効果検定を行ったところ,心理士単独実践およびTT実践において,いずれも実践前後で抑うつの程度と反芻の程度に有意な減少が示された(Figure5,6)。統制群では有意な変化がみられなかったことから,実施したプログラムは一定の抑うつおよび反芻の改善効果を示したといえる。

また,心理士群とTT群を比較してみると,抑うつの程度・反芻の程度のいずれの減少についても,効果量の値がTT実施群(η2=.119;η2=.106)の方が,心理士実施群(η2=.049;η2=.044)よりも大きかった。このことから,プログラムの抑うつ改善・反芻改善効果は,心理士実施群に比べTT実施群の方がより大きかったことが推察された。これまでの研究では心理の専門家の単独実践が多くを占めていたが,今後心理教育プログラムを実践するにあたっては,本研究で試みたようなTT形式による実践を行うことでより大きな効果が得られる可能性があり,そのような授業展開の導入が期待される。

今後,実施者の条件を増やした実践や継続的なフォローアップ調査を行う必要はあるが,これまでTT形式のプログラム開発や,心理士単独実践とTT形式実践の比較がなされている研究はなく,今回こうした実践と結果を提示できたことは,今後のプログラム実践研究の可能性を広げる成果であると考える。

まとめと今後の展望

本研究では,中学・高校生を対象とした2つのうつ予防プログラムを開発し,評価を行った。1つは心理士が単独実施するプログラムであり,1つは心理士と教員がティーム・ティーチングによって実施する,これまでにないTT形式のプログラムである。2つはいずれも,一定の抑うつ改善効果および反芻改善効果を保持していることが示され,前者ではその維持効果も見出された。高い抑うつ傾向が懸念される中学・高校生のうつ予防を可能とする有効な予防法を見出したことはもちろん,より現場に導入しやすいプログラムを開発できたことは,これからのプログラム実践普及の一助にもなるだろう。今後は,見出された課題を踏まえながら,一般の中学・高校生を対象としたうつ予防プログラムとして有効性を示した本プログラムを発展させていくこと,そしてその中で多くの児童青年の抑うつ傾向に対する予防的アプローチを確立させていくことを目指したい。