| 校内暴力 |

担当:藤崎晃

1.動向とその特徴~量的変化を見る~ 2.暴力行為へと至る生徒の近年的特徴~質的変化を見る~ 3.国の対応策~「ゼロ・トレランス」の導入検討~ 4.要因分析 |

|||||||||||||||

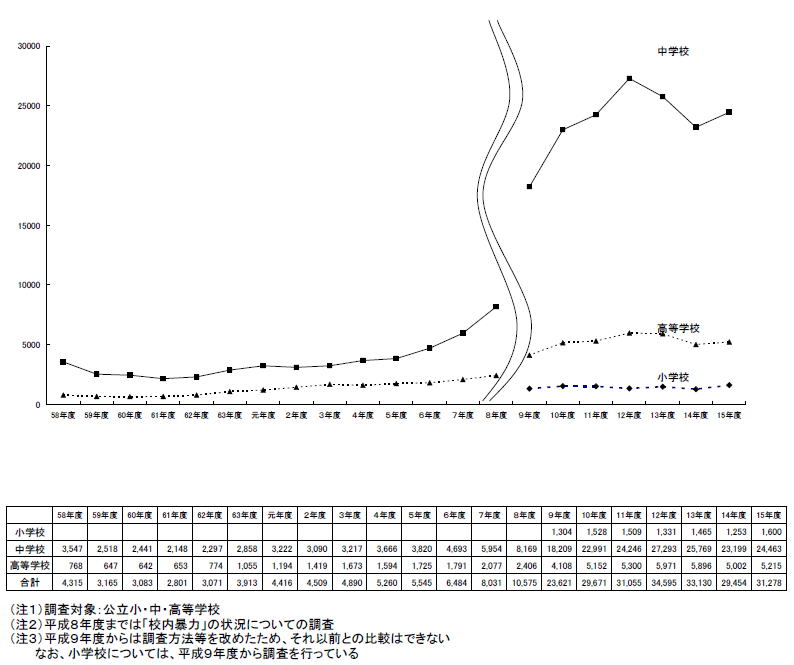

1.動向とその特徴~量的変化を見る~◆学校内における暴力行為発生件数の推移~昭和58年-平成15年  出典:文科省「生徒指導上の諸問題の現状について」(概要)2004

出典:ベネッセ教育情報サイト「「校内暴力・学級崩壊」について【前編】」2006 校内暴力とは、市町村教育委員会の集計する暴力行為のうち、学校内で発生した<対教師暴力><生徒間暴力><対人暴力><器物損壊>を合わせたものを指す。なお、上記グラフの暴力行為には、校内暴力に加え、「学校外での暴力行為」も含まれている点に注意を要する。平成9年度から、それまでの調査方法が曖昧である等の理由より、実態把握の適切化のため調査方法の改正がなされた。それゆえ、上記グラフにおいて、平成8年度までと平成9年度以後を単純に比較することは出来ない。その点を踏まえて、統計の動向を記述してみよう。 まず全体の傾向についてだが、いわゆる「第三の波」と呼ばれた中学校・高校における校内暴力は、80年代後半には終息に向かい、昭和61年を底にして以後比較的安定的に推移した。しかし、バブル崩壊後の平成5年辺りから急激に上昇カーブを描き始め、2000年度には35000件近くを超える数を記録した。その後、徐々に減少しているが、2004年度現在で約30000件と、依然高い水準を示し続けている。 次に、グラフ上で最も起伏の激しい中学生の暴力行為について見ていこう。グラフからは、一貫して小学生・高校生よりも数の上で勝っていること、平成5年以降、全体のカーブを底上げしてきているのが中学生であることなどが特徴として読み取れる。前者については、思春期という精神的自立を模索していく時期であり、またアイデンティティを確立していく時期であることから、小学生・高校生と比較して情緒的に不安定な時期であるためとの説明ができよう。しかし、後者については、中学生の発達的な特性からだけで説明するのは難しい。そこには、何かしら他の要因が利いていると考えるのが自然である。詳しくは、第4節「要因分析」にて検討したい。 ------------------------------------- <参考> なお、平成9年度以降の調査方法の具体的な改正点は次の通りである。 ⅰ)暴力行為を類型化し、認定基準を細かく設定した。例えば、<対教師暴力>では、「教師の胸ぐらをつかんだ」「教師めがけて椅子を投げつけた」「教師に故意に怪我を負わせた」といった具体例が示されるようになった。このことで、曖昧だった認定基準が明確化し、隠蔽されがちだった問題が世間に明るみになる契機となった。 ⅱ)それまで、各都道府県が独自に集計し旧文部省に報告していたものを、現文部科学省が直接市町村教育委員会に調査票を配布し,市町村教育委員会が記入した調査票を都道府県教育委員会で取りまとめ、文部科学省が集計するとの方式に変更した。これにより、各都道府県教育委員会による恣意・主観を廃し、全国規模のより高い精度の統計結果が得られるようになった。 ⅲ)90年代後半以降、小学校においても暴力行為が多発するようになった。そのため、調査対象として小学校も加えられるようになった。但し、「学級担任制」を採る小学校の場合、「教科担任制」を採る中学・高校に比べて教師間の情報共有が難しいこと、また、担任が生徒の暴力行為を自分の評価と結び付けて考えるため問題を学級内に隠蔽しがちなことといった構造的な理由から、学校として生徒の問題行動を把握するのが難しいという見方がある(尾木、1999)。そのため、統計上に現れている数字は“氷山の一角”に過ぎず、実際の小学生の暴力行為の数は、調査結果よりも多い可能性が指摘される。 |

|||||||||||||||

2.暴力行為へと至る生徒の近年的特徴~質的変化を見る~◆幼稚化する子ども像 ・ …かつての校内暴力が、(非行グループにより担われ)、反学校文化の象徴としてあったものが、近年の校内暴力は、まったく組織化されておらず、きわめて個人的でアナーキーな行為へと変質している。学校文化に対する反抗まではとても至らず、いわば幼児的な癇癪の発露に過ぎないといったものになっている。したがって、たとえば学校設備に対する破壊行為も、かつてのように顕示的に行われることは少なくなり、むしろ隠れて行われることのほうが多くなっている。… 出典:河上亮一『学級崩壊』草思社、1999 昨今の少年事件報道で聞かれる、加害少年への“不気味さ”や“わけの分からなさ”。この世論と加害少年との関係を、学校に持ち込むとどうだろう。それはそのまま、教師と暴力行為に至る生徒との関係へと置き帰られるかも知れない。「個人的でアナーキーな行為」は、「幼児的な癇癪の発露」であるが故に、予測がつかない。そこに、“不気味さ”や“わけの分からなさ”といった感情が生じてくる余地が生まれる。 かつて「第三の波」期を担った非行少年による校内暴力は、非行文化と呼ばれる反学校・反権力の文化に根差したものであった。そのため、まだ当時の非行少年たちは、教師の了解可能な範囲に留まるものであったと言うことができるだろう。 しかし、近年の加害生徒はどうか。元教師による上記引用をあえて深読みすれば、それは次のようなことを示唆しているようにも見える。「もはや子どもは、了解可能な他者足り得ない存在になってしまった」と。 以下は、昨年まとめられた国(文科省)の認識について、抜粋したものである。 ・ 一見、生徒指導上の課題が見えにくく、真面目で口数が少なくおとなしい生徒が重大犯罪を行っていること ・ これらの子どもは、例えば学校内の友人関係や家族関係に起因するストレスなど様々な形で心にストレスを溜め込んでいるが、それぞれ周囲に何らかの形で前兆を見せていると思われること ・ これらの子どもは、自分の行為がもたらす影響の重大性への思慮がたりなかったと思われること、及び自分の中のストレスを溜め込まずに誰かに相談したり自分の気持ちを的確に表現できるようなコミュニケーション能力又は対人関係能力が必ずしも十分でないように見受けられること ・ 一部の事件においては、親子関係又は兄弟関係などの家庭内でのトラブルが加害生徒のストレスとなっていたと思われること ・ インターネット上の有害情報等子供達を取り巻く社会環境の影響も考えられること 出典:文科省「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム(中間まとめ)」2005.9 第一節で見たように、生徒による暴力行為は、統計的には増加傾向にあることが確認されている。ここだけから判断すると、子どもがあたかも反社会的になったかのような印象を持たれても不思議ではないだろう。しかし、ここまでの記述で語られる子ども像は、いわゆる“反社会的”とはどうもかけ離れているように見えるのである。「コミュニケーション能力や対人関係が十分でない」。そのために、「自分の行為の結果を想像しないまま、怒りにまかせて暴力行為に及んでしまう」。「一見、真面目で口数が少なくおとなしい生徒」たち。記述から読み取れるのは、彼らが反社会的であるというよりも、十分な対人関係を築けず、自己をコントロールできないという意味で、まさに幼児的であるということである。 かつての非行少年、いわゆるヤンキーたちは、反学校・反社会との信念を持ち、非行グループの中に組織化されていた。また、髪型・服装など一見してそれだと分かるよう容姿を整え、確信犯的に暴力行為へと向かっていた。彼らは、他人に暴力的であるという意味では幼稚であり、反社会的であり、非難されてしかるべき存在である。がしかし、現在の暴力行為へ至る少年たちと比較してみれば、グループを組織し信念に基づいた行動をとっていたという意味では、余程こちらの方が社会的、つまり大人なのである。

校内暴力の担い手、行為の意味、行為の形態といった変化を、簡単に表にまとめてみた。「かつてのヤンキーの方が“大人”で、現在のまじめでおとなしい生徒の方が“幼稚”である」。この逆説じみた子ども像の転換は、一体何なのであろうか。校内暴力という行為の結果、統計上のラベリングは同じである。しかし、その担い手と行為の意味は、このおよそ20年でかくも違ってきているのである。私たちはこのことから何を読み取るべきなのであろうか。 |

|||||||||||||||

3.国の対応策~「ゼロ・トレランス」の導入検討~暴力行為の増加、また、行為者としての子どもの質的な変化を踏まえ、文部科学省は、当面の対応策として次のような施策をまとめている。 ・ 学校で安心して学習できる環境作りの一層の促進(特に、生徒指導の組織体制の整備・関係機関との連携の強化等について) ⇒「ゼロ・トレランス」導入の検討 ・ 情報社会の中でのモラルやマナーについての指導のあり方の等の確立 ・ 命を大切にする教育等の充実(特に、社会性を育む教育等の充実について) ・ 家庭教育への支援の一層の充実 出典:文科省「新・児童生徒の問題行動対策重点プログラム(中間まとめ)」2005.9 一見、従来までの取り組みと比べて、特に変わった項目ではなさそうだ。しかし、本プログラムにおいて一番注目されるのは、国が初めて、「ゼロ・トレランス」の導入検討を公的文書に掲載した点である。このことがどういった意味を持つのか、以下に示していきたいと思う。 「ゼロ・トレランス」とは、学校が規律と懲戒規定を事前に明示し、違反者は例外なく処分する指導法で、米国では荒廃した学校の再生に効果があったとされる。文科省は問題行動の抑止効果を強調するが、識者からは「教育の自殺」という強い批判も出ている。「トレランス」は英語で「寛容さ」を意味し、ゼロ・トレランスは文字通り「寛容さゼロ」。米国では、服装の乱れからドラッグや暴力、銃器の持ち込みまで問題行動の軽重に応じた懲戒規定を設けている学校が多い。規定適用には一切例外を認めず、重大な問題を起こした子にはオルタナティブスクール(問題児を集める教育施設)への転校や退学処分を科す。 こうした動きが日本でも出て来たことは、教育現場が“アメリカ化”しつつあることの裏返しであるともとれる。かつては、生徒が問題行動を起こした場合、教師と生徒の全人格的触れ合いの中で生徒を更生していくというのが、いわば教育の“美徳”だと考えられてきた。また実際問題として、こうした実践が可能な時代でもあった。その象徴が、ドラマ「金八先生」の大衆的支持である。しかし近年では、こうした文化が片方でありながら、かつて指導に誇りを持ってきた教師の方から、「ゼロ・トレランス」導入を要求する声が聞かれるようになっているという。子どもが“話せばわかる”相手ではなくなってきているのだ。結果、教師の精神疾患が急増し、この10年で精神疾患による休職者は約3倍にもなっている。もはや、教師が子どもを守る時代は静かに終わりを告げ、教師を子どもから守る時代が始まろうとしている。 |

|||||||||||||||

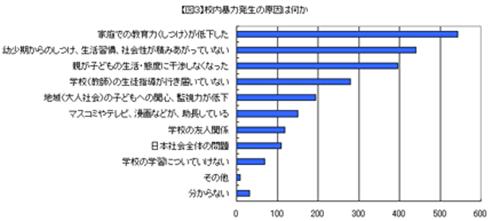

4.要因分析以下のグラフは、校内暴力発生の要因は何かについて、ベネッセが2006年に自社HP上で、会員の保護者を対象に行なったアンケート調査の結果である(期間 2006/3/8~3/12 有効回答数:888人)  出典:「Benesse教育情報サイト「校内暴力・学級崩壊について」(前編)」 回答数の多かったものを順に3つ挙げていくと、「家庭での教育力(しつけ)が低下した」「幼少期からのしつけ、生活習慣、社会性が積みあがっていない」「親が子どもの生活・態度に干渉しなくなった」となる。おおむね、子どものしつけ不足と親の責任を問う項目が、多く 支持された結果となっている。回答者が、web上の教育情報ページの会員であることから、教育に強い関心を有する層による結果である点に注意を要するが、学齢期の子どもを持つ保護者の意見であることを踏まえると、校内暴力の要因を探っていく上で示唆に富む結果であると言えるだろう。 本節では、アンケートの結果を踏まえ、「親の教育力が低下したのはなぜか」という問いを皮切りにして、校内暴力の背景要因について考察していきたい。 さて、まず本論に入る前に、社会性を身に付けるとはどういうことなのか、確認しておきたい。社会学の領域に、「社会化」という概念がある。社会化とは、「社会の成員として成長していくその過程」を指し、「その社会で使われている言葉を覚え、状況に応じて行動の仕方を身に付け、その社会の善悪の基準を習得し、社会生活を営むのに必要な知識や技術をマスターすること」(門脇、1999)をその目的とする。ここで重要なポイントは、社会化が言葉を通じた他者との相互行為の中で展開され、その過程で獲得される他者の役割(例えば、家族における“父親”)を内面化していくプロセスであることにある。多様な他者との言葉を通じた相互行為を通じて、人は厳然として存在する“社会”というものを、内面化し自己の中に構築していくのである。 「社会化」の概念を踏まえると、校内暴力の主体である子どもが、年齢相応なレベルまで社会化が達成されていないのでは?との仮説を立てることが出来る。「言葉を通じた相互作用」をする機会、または環境がどのように変化してきたのか。仮説を傍証していく、社会変化について、以下、順次論じてみたいと思う。 家族の変化について考えてみよう。総務庁統計局によれば、1955年に4.97人だった一世帯当たり人数は、1995年には2.88人にまで減少している(『国勢調査報告』各年版による)。戦後の高度経済成長期に、地方の農村から大都市へ大規模な人口移動が起こり、核家族化が一気に進んだこと。また農家の労働力としての子ども観から、親の耐久消費財としての子ども観へと子どもへの眼差しが変わり、婚姻家族の子ども数が減少したことなどが、背景として考えられる。こうした変化を子どもの社会化に即して考えれば、単純に家族の中で接する人間の数が減ったこと、子どもは大事に慈しまなければならないとする規範が一般化したことなどにより、時代が下るにつれ、子どもの社会化環境が衰退していったと考えることができるだろう。 以上を踏まえて、本論冒頭のグラフ「校内暴力認知件数の推移」を改めて見て頂きたい。統計の集計方法の変化を踏まえても、件数が急激な上昇カーブを描いていくのは、平成6年ごろからである。上述の家族の変化は、高度成長期が終わった1970年代から見られた現象に基づいている。であれば、校内暴力の背景要因として家族を検討する場合、ここ10年ほどの変化を探らなければならない。最近の家族論について見てみよう。 家族社会学者の岩上真珠によれば、現在の家族論の大きなテーマは、20世紀後半の豊かな社会の実現により、<個人の生き方>と<自らの求める「家族」のあり方>の調和点をいかに探るかという問いとして集約されるという(岩上、2003)その背景にあるのが、「家族の個人化」「家族の脱制度化」と呼ばれる現象である。彼女によれば、「「家族の個人化」とは、個々の家族メンバーが「個人」として自覚し、認識しあい、家族現象に関わる行為の決定が個人の意思に委ねられるようになること」であり、「家族の脱制度化」とは、高度経済成長期に一般化した「「愛情で結ばれた両親と子どもモデル」が多様化・流動化」することである。総じて、<家族の中の個人>から<個人の中の家族>へと、大きなパラダイムシフトが起こりつつあると言えよう。この流れが加速する中で、家族の成員は、従前の役割意識を持ちにくくなることが予測される。父親・母親の役割の棲み分け、儒教的な親子観に基づいた秩序関係などである。こうした規範は、もはやその機能を脆弱させ、家族という集合体は、個々の成員による対等なパートナーシップの下、再編されつつあるようである。 「大事に慈しむ対象」から「対等なメンバー」としての子どもへ。このことは、何を物語るのか。社会化は、言葉を通じた他者の役割取得によって達成されていくと述べた。従って、より多様な役割取得が、より高次な社会化に結びつくと考えられるであろう。このことを踏まえ、成員が「対等なメンバー」化しつつある家族を考えると、子どもの成育環境から、役割取得の機会が消えつつあると考えられよう。父親は父親としての役割を介して子どもに認識されるのではなく、“パパ”という一つの家族内“キャラ”として、子どもと対等であると認識されるのである。「友達親子」とはこのことである。結果、子どもの家族における高次な社会化は期待できなくなり、子どもは内面化した諸役割、つまり“世間の目”によって、自己をコントロールする術を知らなくなる。「幼児的な癇癪の直接的発露」と記述された校内暴力の主体たちは、こうした背景のもと登場してきた子どもたちではないのか。 以上、家族の変容を軸に、子どもの社会化環境がどのように変化してきたか。結果、子どもたちが幼稚化していると形容されるのがなぜかについて検討してきた。「社会化」概念を踏まえて、家族の外に目を向ければ、社会化の機会はどんどん失われていっていることに気付く。地域共同体の機能喪失、IT化の進行による個人化の加速などなど。またマクロ的には、産業社会から消費社会への変化に伴い、子どもたちは幼い時から大人と対等な“お客様”である。これは、社会的役割をカネの下に一元化してしまうことを表している。総じて、多様な他者と役割に根ざした社会関係を持つに乏しい社会になりつつあると言えまいか。私が校内暴力を素材に問題提起したかったのは、まさにこの点である。子どもの社会化環境をいかに作り出していくのか、社会の持続性を確保するため、大人に突きつけられた大きな課題である。 |

|||||||||||||||

参考文献・ 尾木直樹『「学級崩壊」をどう見るか』NHKブックス、1999・ 門脇厚司『子どもの社会力』岩波新書、1999 ・ 岩上真珠『ライフコースとジェンダーで読む-家族-』有斐閣コンパクト、2003 ・ 土井隆義「個性化という病-少年犯罪の暴発化が意味するもの」『教育と医学』 |

|||||||||||||||