(写真は健常児)

(1)知的障害児の定義

知的障害とは,記憶、言語、思考といった知的機能の発達に遅れがみられることです。彼らは場面や状況に応じた適切な行動がとれないというという点で、困難性を持ちます。

ひとくちに知的障害といっても、その原因はさまざまです。胎児期や出生時

の条件が悪かったり、乳幼児期に熱にかかって障害を持つケースもあります。

また、知的障害による知的機能の発達の遅れの状態もさまざまで、一部の機能だけが発達に困難を示す場合もあれば、全般的に機能の発達が遅れることもあります。

(2)知的障害児の体力特性

知的障害児は精神発達の遅れが影響して、運動機能も未発達であることが多くあります。

身長・体重といった体格面においては、ダウン症児は早熟ではあるが、十分に発達しないケースが多くあります。 精神遅滞児や自閉症児の場合は、体格は遅れることなく発達することが多いです。

知的障害児において、最も問題となってくるのは理解度や意欲といた精神的機能が影響して、運動ができないということです。普段、おにごっこなどをして自由に遊んでいるときには、活発に走り回り、跳びまわるのに、50メートル走や幅跳びなど、課題を課す場面では自分の力を理解度や意欲の影響で自分の力を100%発揮できないことが多いです。精神的機能によって本来持っているはずの運動能力が抑制されてしまうのです。

(3)どのように体育指導を行うか

一般に、体力を向上させるためには、今の自分の体力から見て、少し重い負荷を自らに課さなければなりません。しかし、知的障害児の場合は、自らにつらい運動負荷を課すことを嫌がって、意欲が起こらずに運動を避けるということが多々あって、なかなか体力を向上させることができません。そのため、知的障害児の体育指導においては、児童の意欲を高め、運動に主体的に関わっていってもらうということが最大のポイントであるといえます。また、児童の意欲を高めると同時に、彼らの意欲をそがないということも大切です。このことを考慮して、具体的な指導の留意点は以下のようにまとめられます。

①子どもがどこで発達につまずいているのかをしっかりと見定め、運動のレベル・手指のレベル・認識のレベルのそれぞれがどの程度の力を持っており、総合するとどの程度の力を発揮できるのかを把握する。

②子どもにわかりやすい到達目標をあたえてあげたり、自由に動いていい時間をうまく作ってあげたり、子どもとのタッチのしかたを工夫したり、遊びを指導に取り入れたりして、子どもの主体的動きを引き出す。

③子どもはそれぞれできることとできないこととを持っており、意欲の低下を防ぐために、できないことを無理に課さないことが求められる。

④運動が反復して実施されること。

⑤ゆっくりと運動の強度をあげていき、無理はさせない。

⑥休み時間などあいている時間を利用して、運動を生活のリズムの中に組み込む。

体育の重要性(考え方)

知的なレベルで一歳半を超えた児童たちには、「体育」の授業が可能なので、その授業を通していかに能動性を育てるかを考えればよいが、一歳半以下の知的レベルにある児童は教師の指示が容易に入りにくいので、このような児童には「遊び」の中に、身体活動をどう含ませるかを考えることが大切である。それは「遊び」が、児童の興味・関心を基礎に成立しているからである。

遊びの発達にも、人間の知的な面での発達、知覚→表象→概念形成という順序があるように、感覚の遊び→模倣の遊び→ルールのある遊びといった段階があるのではないかと思われるので、遊びの発達レベルに合わせたグループを編成し、次にそれを発達させるための課題を、教師間で検討することも一つの方法であろう。

※留意点

①児童が日常使用している遊具、たとえば段ボールや、すべり台、

三輪車等を使いながら動きを増やしていく。

②動き、運動するようになったら、体を動かす楽しさを十分に体得させ、

さらに積極的に動きがつくりだせるようにする。

|

左の写真は大きな石に小さな石を投げつけて誰が一番近くに落とせるかという昔からある遊び。 (写真は健常児) |

③ダウン症児や情緒障害児の重複障害児は、動きに特徴がある。

疲労度や柔軟性を考え水や遊具等に興味がある場合は、

プールをおおいに活用して動きを活発にする。

④肥満児やマヒ児等には、トランポリンやプール(体重が水中では20分の1の軽さになる)

で運動させ、動きの自由さ、抵抗力、浮力、リズム感を身に着けさせ、動きの誘発に努める。

⑤ボールを蹴るのが好きな児童や固定施設の遊びが好きな児童等には、児童の特性を生かしながら、

サッカーゴールへのシュート遊びとか、器械運動へと遊びを発展させる。

やがて、創意工夫されたゲームに意欲が高まり、新しい動きがつくりだされる。

⑥遊びや運動が児童にとって満足感と成就の喜びを与えるような学習であれば、

変化のある動きがつくられ、技能面でも児童なりの試みがなされ、

学習への積極性を高めることができる。

⑦指導のポイントは、既習教材教具(児童にとってできる運動)で導入し、

のびのびとした学習ができてきたら、新教材を加えて児童の活動を高めていくようにする。

⑧運動に興味が出て動き出したら、無理のない動きにより技能の習熟を図るようにする。

そして、少しずつ変化のある運動を組み合わせていくと、高次の運動が引き出される。

⑨教室やプレールームに、マット、ビニールトンネル、タイヤなどを用意して

休み時間に利用し生活への積極性を高める。

⑩個人差を考え、難易度のある数コースの用具をセットし、

できたら高次のコースへ挑戦させながら学習意欲を高める。

また、新しい動きつくりをとおして技能の伸張を図るようにする。

⑪運動が消極的な児童に対しては、児童の特性、すなわち、音楽や表現活動といった

共感の活動を媒介として動きへ誘導するなど、弾力的かつ生活全体といった

広い視野から、指導の手がかりをつかむ必要がある。

⑫重複児に対しては、経験的な指導に限らず、教育や医療の専門家や家庭の協力を得るとともに、

学校としてもその児童の指導にあたるプロジェクトチームをつくり、

両者で指導していく態勢が大切である。

⑬運動により、笑う、叫ぶ、話す…などの感情表現や諸感覚機能が向上し、

またリズム感の調整が向上し、またリズム感の調整が図られ、

活発な発声発語が引き起こされるので、言語メカニズムの再構築も促進される。

※①から⑥については、動きつくりとやる気を起こさせる留意点、⑦から⑩は教材研究や指導法に関する留意点、⑪から⑬は指導上の留意点に、大別される。

展開例

以下『障害児の遊び・ゲームワンダーランド』竹内進(編著)/いかだ社 より引用

移動ボールかご鬼ごっこ

|

ねらい “ゴールは固定されたもの”という意識を教師が変えることによって生まれたゲーム。“ゴールに入れに行く”という意識を持ちにくい認識力の生徒のために、ゴールを近づけてあげたり逃げたりすることで、“ゴールに入れる”という目的を持たせるようにする。 やり方・ルール ①体育倉庫にボールを入れて眠っている整理かご(キャスター付き)をゴールに仕立てる。教師がゴール役となり、ボールを入れられないように逃げる。持たせたボールや床上に転がっているボールを、生徒がゴールを追いかけシュートする。シュートが失敗したら、またボールを拾ってシュートする。 ②生徒を2チームに分け、“時間内にそれぞれがどれだけ多くのボールをシュートできたか”“全員が入れ終わるのにどれだけ時間がかかったか”などのゲームにもできる。 ③教師が逃げるばかりでなく、逃げ役を生徒にさせてあげるのもおもしろい。 |

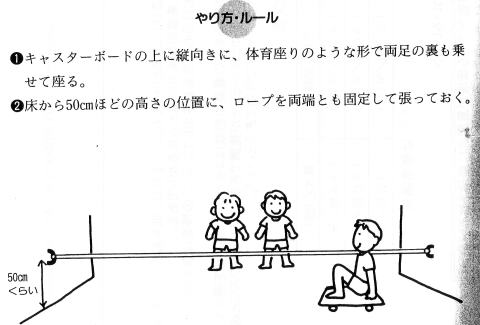

キャスターボード運動(綱渡り)

|

ねらい 手作り教材のキャスターボードを使ってさまざまな運動を行なう。キャスターの動きを助けにしたいろいろな動きで全身の運動機能を高める。 |

|