『現代小学校体育全集 11 障害児の体育指導』 日本学校体育研究連合会(編)/ぎょうせい

(1)肢体不自由児の定義

肢体不自由とは,身体の運動・動作が不自由な状態にあることをいいます。神経,筋肉,骨・関節などの運動・動作に関係する器官が,さまざまな外傷や疾病によって障害を受け,日常生活や学校生活を自立して行うことが困難な状態にあることをいいます。

肢体不自由の状態は,不自由な部位や程度によって人それぞれ様々で、個人差が大きいです。不自由な部位でいうと、右手や右半身だけの場合もあるし,両足の場合もあるし,全身の運動・動作が不自由という場合もあります。また,不自由な程度もさまざまで、日常生活にそれほど困難を感じない場合もあるし,松葉づえや車いすや義肢などを必要とする場合もあるし,多くの活動が困難で、活動のいろんな場面で介助を必要とする場合もあります。

(2)肢体不自由児の体力特性

肢体不自由児の障害の種類や程度は、一様にとらえることはできず、多岐にわたり様々です。

肢体不自由の障害としては、脳性まひや筋ジストロフィーの障害が多いが、彼らは四肢の緊張・麻痺といった症状を呈します。

その他にも多くの疾患によって肢体不自由はおこるのですが、その体力特性は健常者と同じテストでは計測困難で、肢体不自由児の体力測定の方法を練ることも重要な課題となっています。肢体不自由児の体力特性は一様に把握することはできないので、個々人の体力の特性を把握することがもっとも大切であると考えられます。

(3)どのように体育指導を行うか

肢体不自由児の障害の種類や程度は,多岐にわたり様々です。そのため,運動の指導計画も,それぞれの児童生徒の障害の状態に応じて作成していくことが課題となります。たとえば、脳性まひ児であれば、身体の緊張を和らげるよう心身のリラクゼーションを計ることや運動後の疲労に十分配慮することが重要です。また、筋ジストロフィーの児童の場合は、筋肉萎縮の進行にともなう運動機能の後退に留意しながらも、技術面などのスキルの向上や手先・足先等の保有機能を最大限に発揮できるような種目の開発や教材教具の工夫が必要です。

具体的には指導のポイントは以下のようにまとめられます。

①視・聴・触覚などを中心とする感覚器官へ働きかける。

②寝たきりの思い障害児には介助しながら姿勢作りや運動を進めていく。

③基本的生活習慣の鍛錬を行う。

④手や指の操作を十分に保障してあげる。

⑤肢体不自由児は遊びの経験に乏しく、遊びも家の中で一人、または家族との場合が多く、自主性・社会性が育っていないことがあるので、集団遊びの中で身体操作機能を高めることが求められる。

⑥障害の部位・程度が多種多様なので、それぞれに応じた個別プログラムが必要である。

また、指導の際に最大限の注意を払わなければならないことがあります。それは子どもたちの障害について熟知するということです。

たとえば、両下肢に障害が現れる脳性まひの場合で、内反尖足、つまり、ハサミ状歩行をしている子どもに走るという課題を与えてしまうと、ハサミ状の肢が一層教化されてしまうという悪影響があります。また、車椅子に乗り、足でけって後方に進む習慣を作ってしまうと二次障害を生み、座位を取れていたのが取れなくなったり、車椅子移動そのものができなくなってしまうこともあります。このようなことを熟知することが肢体不自由児を正しく指導することにつながります。

現在持っている運動技能を最大限に発揮することによって発達を促すことができるのは確かです。しかし、このような立場からのみ身体運動を追及すると、上記のように症例によっては運動機能の低下を誘発してしまうということを知っておくことが重要なのです。

展開例

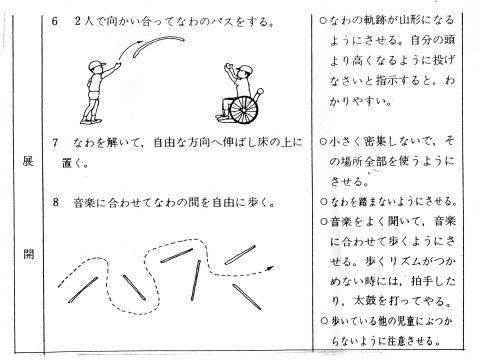

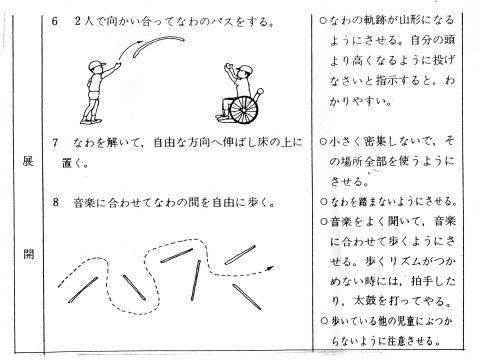

なわを使った運動

児童たちに好きな運動は?というと必ずあがってくる、野球、ドッジボール、サッカー、バスケットボール(ふつうの児童たちと少しも違わない)等の中に、常に投げるという動作が入っている。しかし投能力が低ければそれらのゲームはつまらないものになってしまう。そこで、全身運動を行いながら投能力をつけさせるための一方法として、なわを使った運動がある。

転がったボールを追いかけていって拾い上げようとしているうちに違う方向に転がってしまって、またそちらへボールを追いかけていく。なかなかボールがつかまえられなくて、結局終わってみたら、投げるよりも拾いに歩いていた時間の方が多かったなどという光景は、よく見られる。

ところが、ボールと違ってなわは転がらないため落ちた場所に行けば確実に拾い上げることができる。また、なわが持てなかったり、手が開かないような児童でも指一本に引っ掛けただけで投げることができる。

当たっても痛くないし上手に投げられたかどうかがなわの動きを見れば、すぐわかる。

また、二人組になって行う運動を多く入れ、楽しく、そして相手の機能や障害に応じた投げ方、受け方ができるように考えたり、工夫したりするようにさせる。

『現代小学校体育全集 11 障害児の体育指導』 日本学校体育研究連合会(編)/ぎょうせい